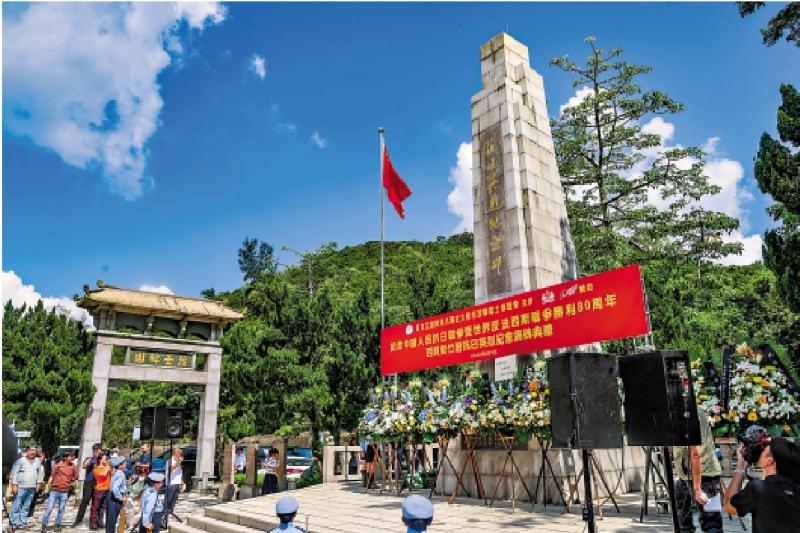

图:8月9日,由“原东江纵队港九独立大队老游击战士联谊会”主办的“纪念抗日英烈谒碑日”仪式在香港西贡斩竹湾举行。

当一九四一年圣诞节的钟声沉寂,香港总督府悬挂起耻辱的白色旗帜,一万多名英联邦守军向日军投降时,这座城市的天际线被硝烟笼罩。然而,就在城市灯火熄灭后的第三天,一支由近百人组成的神秘部队已悄然潜入这片弹丸之地的山林港汊之间,他们就是注定在香港抗战史写下传奇的港九独立大队(简称港九大队)。

作为香港地区唯一成建制的抗日武装力量,港九大队由中国共产党东江纵队直接领导。在香港沦陷之初,东江纵队司令部果断成立港九大队,这支植根于本地民众的队伍,迅速成长为由学生、工人、渔民和爱国商人组成千余人的精锐部队,成为香港沦陷区唯一的抗日旗帜。他们没有重炮飞机,补给匮乏,却凭借非凡的勇气和因地制宜的“游击创新”,书写了一段鲜为人知却惊心动魄的敌后抗战史诗。

面对占据绝对海陆空优势的日军,陆地上的周旋空间非常有限。港九大队将目光投向四通八达的南中国海──大鹏湾、大亚湾,乃至繁忙的维多利亚港两岸,这堪称他们的第一个也是关键的战术创新:将游击战从陆地扩展到海上。香港的海岸线蜿蜒复杂,港九大队设立海上中队,用渔船伪装搭载鱼雷的快艇,神出鬼没于大鹏湾至大屿山的广阔海域。他们深谙“打了就跑,决不恋战”的原则,常在夜色掩护下,选择日军巡逻间隙或薄雾天气,以迅雷不及掩耳之势,伏击日军的运输船、巡逻艇。日军巡逻艇笨重迟缓,面对神出鬼没的游击船束手无策。这种持续不断的袭扰,极大地牵制了日军的兵力部署和物资流动。

香港渔民是港九大队坚强的后盾。因日军经常肆意抢劫渔船、枪杀渔民,港九大队在执行游击战的同时,还会武装护送渔民出海生产捕捞,保障“水上生命线”畅通,仅一九四三至一九四四年间,港九大队护送渔民出海作业近百次,成功保障了上万渔民的生计,被渔民奉为“守护神”。而香港渔民们则自发成为了部队的“千里眼”、“顺风耳”,还为其提供海上交通掩护、情报传递以及物资的补给。这种鱼水情深,构筑了港九大队生存和发展的铜墙铁壁,使得敌人即使知道游击队常在海上活动,也难以准确捕捉其踪迹。海上游击战不仅打击了敌人,更重要的是,它牢牢地将生存的根系扎在了香港沿海的万千民众之中。

香港不仅是岛屿,更是高度城市化、人口密集的区域。在日军宪兵、密探如网的城区开展斗争,比山地游击更为凶险。在城市战场,港九大队组建市区中队,队员们巧妙伪装成苦力、黄包车夫、工人、小贩甚至街头艺人,建立了一张覆盖全港的地下网络。在中环、湾仔、油麻地等地的茶楼、杂货舖,甚至赌场都有他们的秘密据点。他们凭借过人的胆识和细致的伪装,深入敌伪机关附近和日军军营周围,刺探兵力部署、调动计划、物资储备等关键情报;同时配套发展出一套完整的地下信号传递系统,比如晾衣杆挂衣服的方向代表消息类型,窗口花瓶摆放位置表示安全与否等等。

除了情报的收集,市区中队还承担着针对敌伪头目和汉奸的锄奸任务,以及对小股日军的突袭,每次行动都遵循“分散作战,精悍有效”的原则,虽然这类行动看似规模不大,但每一次成功都极大震慑了汉奸势力,搅得日军风声鹤唳,草木皆兵。他们还经常破坏日军的电话线、铁路轨道、公路桥梁等交通通讯设施。这种看似“零敲碎打”的破坏,积累起来却有效迟滞了日军的反应速度和调动效率,如同给敌人的血管不断制造“栓塞”。他们熟练运用本地环境,可能是在夜色中快速剪断电线,也可能是利用定时炸药装置炸毁一段关键的铁轨,行动结束后迅速分散消失在街巷人海之中,日军往往徒劳无功。这种非对称的袭扰,极大地消耗着日军的控制力和士气。

在战斗的同时,港九大队深刻理解“基础不牢,地动山摇”的道理,在新界的沙头角、大埔、西贡、元朗、粉岭、荃湾等地,以及大屿山等离岛,建立各乡“联防自卫会”和“抗日动员会”,西贡尤为突出。这绝不仅仅是简单的武装自卫组织,它是一个高度组织化、具有一定政权功能的新型社区。这些组织在当地选举产生负责人,在部队支持下维持地方治安、调解纠纷、救济难民、征收合理负担内的抗日公粮、组织自卫武装配合大队作战。当日军进村扫荡时,他们迅速组织群众转移,坚壁清野,让敌人“抓瞎”。这些基层组织在战火中维持了基本秩序,保障了民众利益,使港九大队获得了更稳定、更巩固的根据地,成为其生存和发展的生命线和社会基础。

香港特殊的地位,使港九大队成为国际盟军战线中的联络沟通枢纽。一九四二年初,港九大队设立国际工作小组,负责人黄作梅肩负起连接盟军的重要使命。这个小组如同一座桥梁,架设在香港敌后与反法西斯盟国之间。一次著名的合作发生在一九四四年二月,美军飞行员克尔中尉轰炸启德机场时被击落,日军千人搜山。十四岁交通员李石找到克尔并将其藏入山洞,每日送饭。港九大队上演“围魏救赵”,派出一小队在九龙制造爆炸吸引日军,引开追兵,两周后将克尔安全转移至深圳。

据统计,在抗战期间,港九大队共救出八十九名国际友人,含二十名英军、八名美飞行员。同时,国际工作小组向盟军提供大量精确情报,如日军在港舰船类型、数量、调动详情、布防变化等等,甚至日军工事图纸,都源源不断送达盟军司令部。这些情报实质性地支持了盟军在太平洋战场的作战,为国际反法西斯事业作出了中国南方战场不可磨灭的贡献。

港九大队是香港抗战历史的主角和真正的城市守护者。他们在极端困难条件下展现的创造力、坚韧性和国际主义精神,是中华民族抵抗外侮精神的生动体现。随着日本的投降,港九大队奉命于一九四五年九月底分批北撤,结束了其在香港的使命。在其三年零八个月的艰苦斗争中,港九大队逾百名队员在战斗中牺牲或被捕后遇害。他们是香港历史不可或缺的英雄篇章,是值得香江永远铭记的无上荣光,也是中华民族抵御外侮、捍卫尊严的不朽丰碑,他们的名字应当被铭记。

时光荏苒,大帽山的硝烟早已散尽,维港两岸的霓虹璀璨夺目。当我们今天漫步西贡码头,远眺大屿山海湾,或穿行旺角、油麻地的街巷时,不应忘却,在半个多世纪前的至暗时刻,曾有一群年轻的战士,以常人难以想像的勇敢与智慧,在这片土地上编织着光明的希望。他们没有坦克飞机,靠菜篮里的短枪、渔船上的炸药、茶馆里的耳语,在殖民地的夹缝中追寻自由之光。