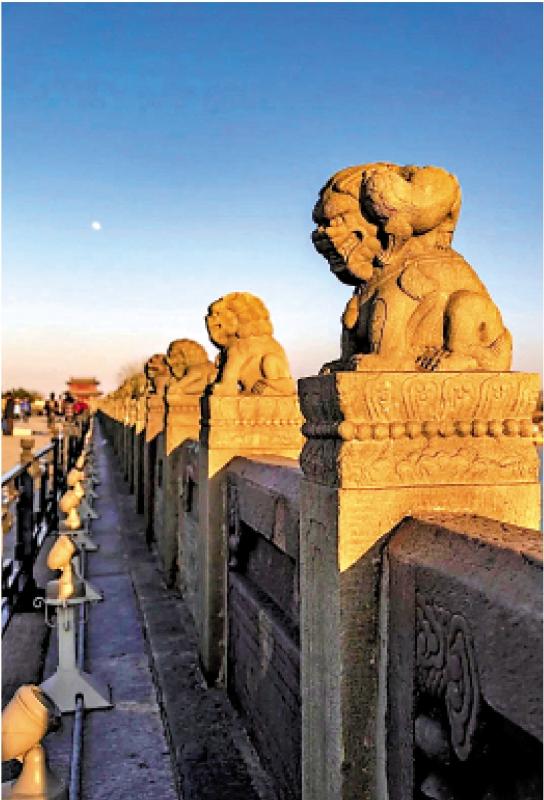

图:晨曦下的卢沟桥石狮。

站在卢沟桥上,石狮从晨雾中浮现:有的威武屹立,有的憨态可掬,有的怒目圆睁,有的慈眉善目……它们似乎在低语,诉说着那段被硝烟与战火洗礼的岁月。就在那一刻──我仿佛被它们的目光牵引,穿越时空,来到那个风雨飘摇的年代。

卢沟桥,这座横跨永定河的古桥,始建于金代,距今已有八百多年的历史。它不仅是中国古代桥梁建筑的杰作,更因“七七事变”而成为中华民族不屈精神的象征。卢沟桥全长二百六十六点五米,宽九点三米,桥身由巨大的石条砌成,两侧石栏上雕刻着五百馀隻石狮。这些石狮大小不一,形态各异,每一尊都雕刻得栩栩如生,展现出古代工匠的高超技艺。它们不仅是巧夺天工的艺术瑰宝,更是沧桑历史的忠实见证者。

一九三七年七月七日夜,日本侵略者在卢沟桥畔无端挑衅,悍然拉开了全面侵华的战幕。月色被硝烟染成铁灰,石狮在炮火中颤抖。它们看见国民革命军第二十九军吉星文团愤然还击,“宁为战死鬼,不作亡国奴”的吼声划破夜空;看见二一九团三营营长金振中血染桥头,仍拖着伤体高呼“守住桥,就是守住北平”。枪弹击穿石栏,却只留下不屈的弹孔──石狮的瞳孔里,怒火凝霜。石狮低首,为倒卧身旁的忠魂默哀;石狮昂首,目睹山河破碎、生灵涂炭。中华民族自古便不识“屈服”为何物──从卢沟桥到太行山,再到延河水畔,中国共产党举起的抗日旗帜,汇聚起万众一心的力量。十四年抗日烽火,自此燎原。

十四年抗战,我们经历了血与火的洗礼。在极端艰苦的条件下,与敌人展开了殊死搏斗。从平型关大捷到百团大战,每一次重要战役,都是中华民族不屈不挠精神的生动写照。平型关大捷,粉碎了日军“不可战胜”的神话;百团大战,尽显中国共产党领导下的抗日武装力量的英勇无畏。这些胜利不仅打击了日寇的嚣张气焰,更凝聚了全国人民的抗战意志。那些英勇牺牲的先烈们,用鲜血与生命谱写了一曲曲悲壮的民族之歌。他们的精神,如同卢沟桥畔那历经风雨却依旧傲立的石狮,在岁月的长河中默默守护,于时光的流转间熠熠生辉,深深镌刻在我们的灵魂深处。

那些弹痕纍纍的狮首,既是屈辱的伤疤,也是荣耀的勋章。卢沟桥的石狮,见证了中华民族从屈辱到振兴的历程。一九四五年八月十五日,日本宣布无条件投降;九月二日,日本正式签署投降书,中华民族终于迎来了胜利。那一刻,卢沟桥的石狮仿佛也展露笑颜,为抗战的胜利感到欣慰。当我站在卢沟桥上,抚摸着石狮那被岁月侵蚀的纹理,仿佛能感受到它们在抗战胜利那一刻的喜悦与欣慰。此时,我心中涌起一股强烈的自豪感──为我们民族的坚韧感到骄傲。然而,胜利的喜悦背后,是无数同胞的鲜血和生命。我们不能忘记那些在战争中失去家园、亲人的人们,更不能忘记那些为国家安危、民族大义英勇献身的将士们。他们也许曾经在桥上驻足凝望,从石狮的身上汲取了力量。石狮那威严的雄伟姿态,那坚定的深邃目光,仿佛在告诉他们:无论侵略者多么残暴,我们要坚持抗战到底,直到胜利到来。

如今,我们的祖国早已告别任人宰割的贫弱过往。新中国成立以来,卢沟桥的石狮,作为历史的见证者,亲眼目睹了祖国从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。它们看见了科技的星光闪耀深海与苍穹,看见了千万乡村旧貌换新颜,也看见了中国以更加昂扬的姿态走向世界舞台中央。

卢沟桥的石狮仍蹲踞在永定河上,鬃毛凝霜,目光深邃。它们不再流泪,也不再怒号,只是静静地注视着复兴号列车掠过旷野,注视着孩童在石栏上数狮子,注视着晨曦一次次把弹孔镀成金色……