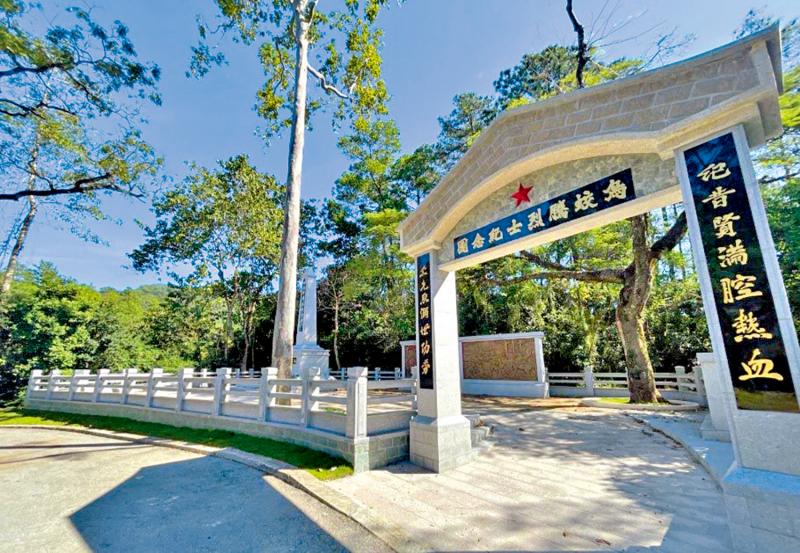

图:香港乌蛟腾烈士纪念园。

隐秘的长城,市井的英雄──在香港三年零八个月的黑暗岁月里,一群普通港人如茶楼伙计、客家村民、船厂工人、富商子弟等,以血肉之躯在茶楼米舖、渔船客舍间构筑起一道隐秘的抗战长城。

日军的铁蹄在一九四一年那个圣诞节碾碎了香港的平静。在港岛一间不起眼的茶楼里,十六岁的伙计王锦在旺角茶楼擦桌端盘,耳朵却像雷达一样精准地捕捉邻桌日军军官的閒谈碎片。几小时后,他将收集到的零散信息,拼凑成日军调动的重要情报,经由地下网络飞速传递。另一边,六岁的“小鬼通信员”林珍巧妙地利用身形瘦小的优势,拎着藏着《前进报》和秘密情报的草篮,在九龙敌占区的大街小巷灵活穿梭。

还有育才书院的校长袁庚,在日军通缉文化界人士时,凭借一口流利的粤语和英语,成功混入日军严密把控的码头,硬是把邹韬奋、茅盾这些文化界的大人物伪装成一支“商队”,穿越十二条海陆营救路线,一路护送到安全的内陆。海上的战斗同样激烈。十三岁的船工之子罗竞辉,蜷缩在小木船的漆黑舱底,汗湿了紧握的炸药包。他怎么也想不到,自己人生的第一场战斗竟是以区区十二人之力,伏击日军庞大的运输船!

这些摊贩、学徒、渔民等的身份转换,映射出香港市民社会的集体觉醒,他们以“蚂蚁搬家”的方式,在茶楼后厨、渔船甲板、课堂黑板间构筑起无形的抗战网络;他们虽非正规军,却创造了战争史上的奇迹:东江纵队港九大队在三年八个月中,奇迹般营救出八百馀名文化精英,以及四十二名英国人、五十四名印度人和众多国际友人。这桩被茅盾称为“抗战以来最伟大的抢救工作”的壮举,托起它的脊梁,恰恰是千千万万个像王锦、林珍、罗竞辉这样平凡的香港市民。

七十公里外的沙头角,一座巴拿马华侨建造的罗家大屋走出了一支抗日劲旅。罗家四姐弟及其配偶等十一人,放弃继承海外家业的安逸前程,以米站掌柜、学生、华侨子弟的身份,悉数投身抗战洪流。

这一切始于二公子罗汝澄。他目睹了一九三八年日军在大亚湾的暴行,愤而退学加入东江纵队,成为家族首位游击队员;并在香港沦陷的次日,主动申请作为向导,带领东江游击队武工队翻越梧桐山,进驻罗家大屋。当晚,罗家客厅的南洋檀木桌上展开了一场改变家族命运的对话。罗汝澄向家人痛陈日军暴行,彼时,罗家已办妥赴巴拿马接手家族生意的护照,罗汝澄又举着护照质问道:“今日去南洋是活路,但百年后子孙问起‘祖辈为何弃国’,我等何以面对?”他的发问,让全家一阵沉默。片刻后,大哥罗雨中率先打破沉默:“罗家世代客家人,祖先逃难至此,如今岂容外敌再占家园!国难当头,唯有拿起枪!”

罗家大屋就这样成为游击队的首个据点。大哥罗雨中以罗屋村为基地,组建了香港第一支民兵队伍“南涌人民联防队”,任首任队长;并献出家族三支猎枪。一九四九年,他甚至在英军枪口下,于中英街升起了香港第一面五星红旗。不幸被捕后,罗雨中遭受酷刑,始终未洩露情报,被救出时已成“血人”。二弟罗汝澄作为家族首位党员,创建西贡中队并任首任队长,开展“麻雀战”袭扰日军;后来更是潜伏日军粉岭宪兵总部任宪查队长,冒死传递情报,助茅盾等百名文化名人成功逃离香港。三弟罗欧锋既是海上中队长,用双管猎枪击沉日军补给船,同时他还是个战地摄影师,用相机记录下行军、练兵、作战等游击战史实,后成为东江纵队最珍贵的影像档案。

大姐罗许月是罗家的联络中枢。对内,她带动弟媳、子侄参军,经常以“家庭聚会”名义组织秘密会议,协调家族成员任务分配。对外,罗许月还通过“认干亲”方式,将茶楼王掌柜、米店陈老板发展为情报员,构建起覆盖港九的平民情报网;并腾出自家米站,作为香港大埔至内地游击区的交通站。这种以血缘为纽带、乡谊为掩护的抵抗模式,成为香港沦陷区稳固的抗日堡垒。

距罗家大屋十五公里的乌蛟腾村,书写了另一部集体抗战传奇。这个客家人聚居的山村,百分之九十的村民直接参与抗战,三十九名青年加入游击队,创造了“十户九兵”的抗战奇观。村民为游击队提供食物、隐藏军火于祖坟或山洞、安排会议场所,妇女们缝制草药包救治伤员,老幼组成“竹竿队”在山区插竿标记日军巡逻路线,用客家山歌传递暗号,形成“村即堡垒”的防御网。然而,悲剧在一九四二年中秋之夜降临。日军包围村庄,疯狂逼供游击队下落。整个乌蛟腾村,硬是没有一个人屈服!一九五一年,感怀英烈的村民们自筹资金,在村口的凤凰木下,竖起了一座烈士纪念碑。它静静矗立,无言地述说着那段血与火交织的岁月。

香港光复后,这段可歌可泣的平民抗战史,却在殖民话语下被尘封近半个世纪。转机始于一九八五年,几位幸存的老战士自发开始“打捞”记忆──走访战友、采集录音、收集整理散落的历史碎片。林珍等老兵自发组建联谊会,义务为香港青少年讲述那段抗战经历。一九九八年,在抗战老兵们坚持不懈的努力争取下,香港特区政府终于将东江纵队港九大队一百一十五位烈士的英名,庄重地安放于香港大会堂。

历史从未远去,它正以新的方式活在当下。乌蛟腾抗日英烈纪念碑前的小路,被打造成“抗战文物径”;沙头角抗战纪念馆里,VR技术重现了当年秘密交通站的惊险场景;黎洪等老兵的口述史录入全港中学教材,抗战民歌《送军粮》也重回中小学音乐课堂……通过这些创新实践,年轻一代正身临其境地体会到:香港那份深厚的爱国传统,就深植在旺角的茶楼里、沙头角的米站中、乌蛟腾的凤凰木下,流淌在祖辈用生命书写的市井记忆里。

香港的抗战史诗,是由无数“平凡之我”的英雄共同写就。他们用生命证明:家国大义,从来就根植于最寻常的市井烟火之中,在每一个普通人的热血与担当里。从王锦手中的托盘,到罗雨中献出的猎枪;从飘着饭香的客家村,到庄严肃穆的国家纪念馆……乌蛟腾纪念碑上的“浩然正气”四个字既刻在石头上,也刻在一个民族的血脉深处。