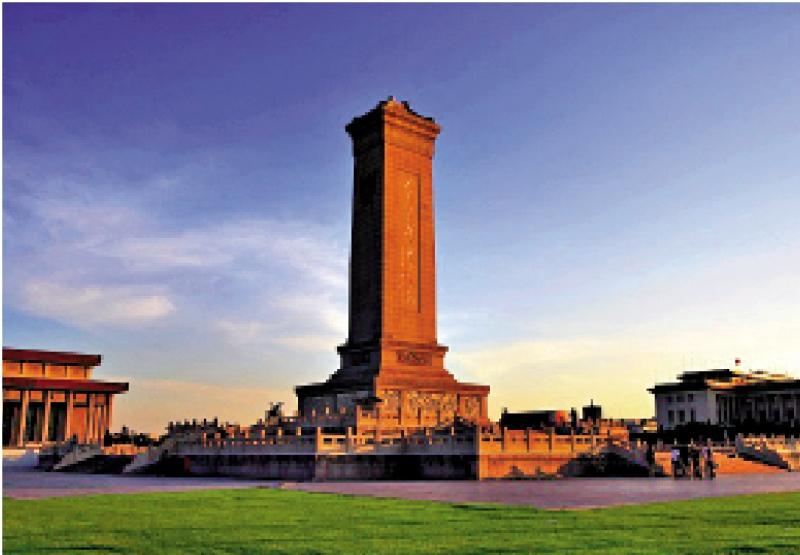

图:人民英雄纪念碑。

明月高挂,京华的秋风里已浮动着期待的温度。再过数小时,当历史的时针指向九月三日上午九时这个刻满荣光的时刻,天安门广场将以最庄重的仪式,为一场跨越世纪的抗争作注,为一支永远向前的民族精神壮行。此刻,时间的褶皱里翻涌着历史的回响,我们站在新时代的坐标上,翘首以盼这场铭记苦难与辉煌的盛会,亦在凝视中读懂一个民族对和平的深情守望。

十四载烽火淬炼山河,三千五百万英魂铸剑为犁。当卢沟桥的枪声撕裂一九三七年的晨雾,当南京城的血色浸透十二月的寒月,当白山黑水间的抗联战士在雪地里写下绝笔,当太行山上的游击健儿用红缨枪挑亮黎明──这片土地上的每一寸山河,都曾是先烈用生命守护的疆土;这段岁月的每一段记忆,都被刻进民族的基因图谱。今日的中国,早已不是当年那个任人欺凌的“东亚病夫”,但当我们抚摸抗战纪念馆里斑驳的钢盔,凝视老战士布满弹痕的脸庞,依然能听见历史深处传来的呐喊:忘记历史就意味着背叛,铭记苦难方能更懂和平的重量。

这场纪念活动,既是对先烈的深情告慰,更是对未来的庄严宣言。从松花江畔到海南岛礁,从抗日军政大学的课堂到百团大战的战场,无数中华儿女用血肉之躯筑起新的长城,用不屈意志熔铸抗战精神的丰碑。这精神是“一寸山河一寸血”的家国情怀,是“敢教日月换新天”的奋斗品格,是“越是艰险越向前”的英雄气概。当我们以盛大仪式唤醒集体记忆,就是要让青少年触摸到历史的温度,让“天下兴亡匹夫有责”的担当融入时代血脉,让抗战精神在新时代的土壤里生根发芽、开花结果。这不是简单的历史复现,而是一场跨越代际的精神传承──我们今日的岁月静好,正是先烈昨日的负重前行;我们明日的星辰大海,仍需后代续写奋斗华章。

大阅兵作为这场盛会的“钢铁诗行”,更将向世界展开一幅文明大国的立体画卷。当国产航母劈波斩浪的身影驶入视野,当歼-20战机编队如银鹰穿云,当东风导弹方阵以雷霆之势昂首向前,这些“国之重器”不仅是国防现代化的硬核见证,更是“止戈为武”东方智慧的生动诠释。中国军队从小米加步枪走来,走过雪山草地的淬炼,走过解放战争的硝烟,走过抗美援朝的冰原,如今正以“能打仗、打胜仗”的姿态守护和平。但我们的剑锋所指,从来不是侵略与扩张,而是捍卫国家主权的底线;我们的钢铁洪流里奔湧的,是对战争创伤的深刻记忆,是对“永远不称霸”的坚定承诺。正如阅兵式上必将响起的《和平颂》,这些震撼世界的装备展示,最终都要落脚于一个朴素的真理:强大的国防,是和平最可靠的盾牌。

站在世界百年未有之大变局的当口,这场纪念活动更含有超越国界的深意。当个别国家试图为历史罪行翻案,当单边主义、霸权主义暗流涌动,中国以最隆重的仪式重温抗战记忆,就是要向世界宣告:历史不能被篡改,正义不能被消解,和平必须被捍卫。十四年抗战,中国以巨大牺牲牵制了百分之六十以上的日寇,为世界反法西斯战争作出了不可磨灭的贡献;今天,中国积极参与联合国维和行动,推动构建人类命运共同体,用实际行动诠释着“永久和平”的责任担当。这不是外交辞令的空泛承诺,而是刻在基因里的文明自觉──从“和为贵”的传统智慧,到“人类命运共同体”的当代理念,中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

此刻,天安门广场上的华表正沐浴着金秋的月光,人民英雄纪念碑前的鲜花已悄然绽放。我们仿佛看见,历史的云幕正缓缓拉开,那些为国捐躯的身影穿越时空而来,与我们共同期待这场跨越世纪的盛会;我们更能听见,时代的号角已然吹响,一个走向复兴的民族正以最自信的姿态,向世界讲述中国的和平故事。

当九月三日的晨钟敲响,当徒步方队的脚步叩响长安街的青石板,当装备方阵的轰鸣震动天际──我们不仅要见证一场视觉的盛宴,更要触摸一个民族的精神脉搏;不仅要感受现场的震撼,更要读懂背后的文明密码。这是对先烈的最好告慰,是对历史的最好传承,更是对未来的最好作答。

让我们以最虔诚的心情翘首以盼,盼这一日山河无恙,盼这一程风华正茂,盼这盛世,如所有牺牲者所愿;盼这未来,如所有追梦人所期。