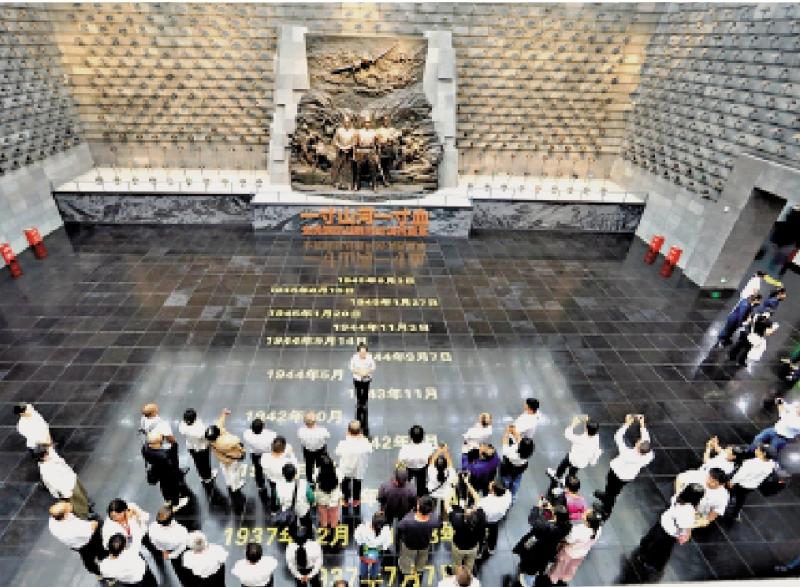

图:滇西抗战纪念馆今年八月十五日起恢复对公众开放。\新华社

坚定地,他看着自己溶进死亡里,

而这样的路是无限的悠长的

而他是不能够流泪的,

他没有流泪,

因为一个民族已经起来。

如此凝重坚毅的诗句出自著名诗人穆旦的长诗《赞美》,这首诗写于一九四一年,正是太平洋战争爆发,世界反法西斯战争进入新阶段,中国抗日战争在熬过至暗时刻迎来战略转机的重要历史节点。从一九三一年“九一八”事变爆发,到一九四五年日本战败投降,中国人民付出了逾三千五百万的生命代价,“中华民族到了最危险的时候”是真实的历史写照。生死存亡之际,中国人迸发出了悍不畏死的巨大勇气,用血肉之躯御辱图存,演绎了无数可歌可泣的英雄传奇。那么,在这样的历史大戏中,文学艺术扮演了什么样的角色呢?钱穆先生曾说:“一个光明的时代来临,必先从文学起;一个衰败的时代来临,也必从文学起。”作为民族精神的重要载体,抗战时期的文学艺术积极响应历史召唤,我们熟知的歌曲《义勇军进行曲》(聂耳)、《黄河大合唱》(冼星海)、《松花江上》(张寒晖),话剧《卢沟桥》(田汉),小说《火》三部曲(巴金),诗歌《向太阳》(艾青)、《给战斗者》(田间)、《写给东北的青年朋友们》(穆木天)等,都为在全国范围凝聚抗战共识,鼓舞战斗意志起到了不可估量的作用。而具体到诗歌,穆旦是创作了抗战主题诗歌数量最多、社会影响力最大的优秀诗人,之所以如此,不单单因为他天赋卓绝,更由于其是抗战时期很多重要历史事件的亲历者。

穆旦本名查良铮,一九一八年生于天津,早在南开中学时就开始了诗歌创作。一九三五年穆旦考入清华大学外文系,抗战爆发后,由北京大学、清华大学、南开大学在长沙组建成立国立长沙临时大学。由于长沙连遭日机轰炸,一九三八年二月,长沙临时大学分三路西迁昆明,体弱的师生乘火车或汽车绕道西行,而穆旦参加了由二百多名师生组成的“湘、黔、滇旅行团”,从长沙出发,沿湘江坐船到常德,步行经湘西、贵州,从贵州黄果树西行到云南沾益,最后到达昆明。历时六十八天,跋涉三千五百馀里。这次长途“旅行”不但锻炼了穆旦的精神和体魄,也让他从沿途见闻中感受到了中华民族的坚韧和勇气,他因此创作了组诗《三千里步行》:“我们走在热爱的祖先走过的道路上,/多少年来都是一样的无际的原野,/……我们不能抗拒那曾在无数代祖先心中燃烧着的希望。/这不可测知的希望是多么固执而悠久,/中国的道路又是多么自由和辽远呵……”

一九三八年秋冬,日机频繁空袭昆明,联大师生把躲藏的行为简称“跑警报”。在骇人的空袭警报声中,穆旦写下了《防空洞里的抒情诗》:“我是独自走上了被炸毁的楼,/而发见我自己死在那儿/僵硬的,满脸上是欢笑,眼泪,和叹息。”战争是残酷的,亲历战争的人常常被恐惧摧毁,但诗歌的超越性力量帮助诗人俯视战争悲剧,从而用更勇敢的姿态面对一切苦难。

一九四二年二月,已留校任教的穆旦投笔从戎,参加中国远征军入缅作战。五月至九月,战事失利,穆旦亲历滇缅大撤退,在遮天蔽日的热带雨林中穿山越岭,踏着纍纍白骨侥幸逃出野人山。十万远征军入缅,仅四万人归国,大部分人不是死于战斗,而是死于撤退途中的翳瘴和饥饿。后来,这段地狱般的经历被穆旦写在了《森林之魅──祭胡康河上的白骨》这首长诗中:

在阴暗的树下,在急流的水边,

逝去的六月和七月,在无人的山间,

你们的身体还挣扎着想要回返,

而无名的野花已在头上开满。

那刻骨的饥饿,那山洪的冲击,

那毒虫的齧咬和痛楚的夜晚,

你们受不了要向人讲述,

如今却是欣欣的树木把一切遗忘。

过去的是你们对死的抗争,

你们死去为了要活的人们的生存

……

没有人知道历史曾在此走过,

留下了英灵化入树幹而滋生。

历史学家吴宓曾在日记中记述穆旦回到昆明后,曾用六个小时向师友们讲述“从军所见闻经历之详情,惊心动魄,可歌可泣”,然而穆旦对残酷记忆的书写并不只是为了安放历史,更是为了铭记牺牲,慰借英灵。在另一首更长的诗作《隐现》中,穆旦没有止于对惨烈经历的回忆,而是由此扩展到对生与死、个体与国族、胜利与失败以及人性善与恶的深刻思考:

可是当我爬过了这一切而来临,

亲爱的,坐在崩溃上让我静静地哭泣。

一切都在战争,亲爱的,

那以真战胜的假,以假战胜的真,

一的多和少,使我们超过而又不足,

没有喜的内心不败于悲,也没有悲

能使我们凝固,接受那样甜蜜的吻

不过是谋害使我们立即归于消隐。

那每一伫足的胜利的光辉

虽然胜利,当我终于从战争归来,

当我把心的疲倦呈献你,亲爱的,

为什么一切发光的领我来到绝顶的黑暗,

坐在崩溃的峰顶让我静静地哭泣。

……

从对侵略战争的控诉、对救亡图存的吁求、对流血牺牲的赞美,再到人性、制度与文化等多层面对战争的反思,穆旦实现了一次伟大的跨越,这使他得以跻身二十世纪世界伟大诗人的行列,他把个人经验与人类命运紧密关联,以民族兴衰和历史正义彼此映照,用卓绝的诗歌为身陷战争之苦的所有人献上了一首安魂曲。如其所说,“一个民族已经起来”,这不仅仅关乎勇气与信心,更取决于人的智慧与胸怀。八十年过去了,今天的中国人早已远离战争的恐惧,而在我们自立于世界民族之林的昂然身姿中,既有《义勇军进行曲》号声与鼓声的鼓舞,也有“我们有机器和制度却没有文明”这样对人类历史与现实的永恒诘问,这就是诗歌的意义,它对民族精神的塑造提醒我们,有生命力的诗歌不会在岁月静好的幻象里偏安一隅,而是时刻与人类的悲欢离合同频共振。