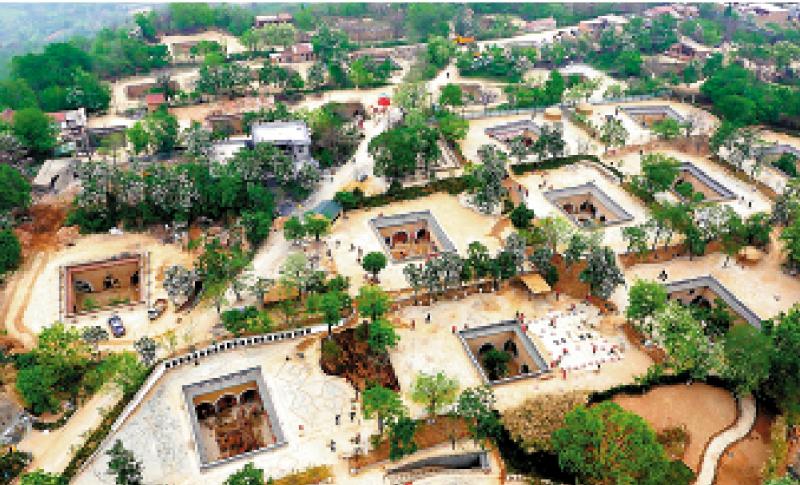

图:陕州地坑院。

西出三门峡市区十数千米,山势显现,很快就到了辖下的陕州地界。陕州地处崤山馀脉,豫西门户,土质旱瘠,崖峭沟深,然顶部平缓,视野开阔,九曲黄河一眼收。俗话说,靠山吃山,穀麦秫薯不尽;居山住窰,因地制宜挖凿。崤山的窰洞,与外乡黄土塬的崖窰大不同,几乎都是凹在地平线下的地坑院内,成了坑窰。

北营村是陕州地坑院最密集、保存最完好的古村落之一,这里的地坑院建造技艺列入第三批国家级非物质文化遗产名录。那天艳阳高照,春暖转热,乘车沿峰回路转的山道盘旋而上,不多会儿就到了北营村口。村口横亙姜黄色仿古城楼一座,一楼三门,灯笼悬映,“陕州地坑院”隶字招牌赫赫在目。甫进村,但见路面平坦,榆杨抽绿,寂静无人,唯闻鸟啼。凭栏望,一座座地坑院坑口朝天,一方方青灰拦马墙绕坑而砌,人在下面喊话忙活儿,另一番生活景象。

“见树不见村,进村不见房,入户不见门,闻声不见人。”这句乡间俚语,精准概括了陕州地坑院的存在特征。其独特的穴居方式由来已久,当地人只说个大概,有四千年历史吧。查文献,《诗经.大雅.緜》“古公亶父,陶复陶穴,未有家室”及“爰始爰谋,爰契我龟,曰止曰时,筑室于兹”诗句,可说是地坑院的雏形。勤劳智慧的先人留优弃劣,逐步改进,演变至今,成了多院相邻,一院多窰的模样。

村中现存的地坑院,基本凿于清末,窰龄在百年以上。旧时凿建地坑院,看风水、订座向、量尺寸、打土坯、深挖土、掏窰洞、箍窰洞等工序一样少不了,这还不算后期装门窗、抹窰壁、砌墙基、搭火炕、修拦马墙等细活儿。一座地坑院从开凿到入住,至少三年光阴,多的达八年之久,窰数六孔至十二孔不等,若添人增户,居住拥挤,得再挖新窰,而非一劳永逸。看到陈列的方鍁、圆鍁、二齿钯、三齿钯、瓦刀、泥板、砖夹等琳琅满目的人力工具,不由感叹,窰窰皆辛苦。

处在中华民族母亲河黄河流域,仰韶文化辐射区域的北营村,受传统文化的薰染尤深,地坑院的格局也尽显孝道的人文伦理,崇尚四世同堂、聚族而居、尊老爱幼、其乐融融的家庭氛围。各窰尊卑有序,父母居住的主窰,位置居中,窗櫺有三,比其他双窗窰宅多出一扇,且有仓廪功能,父母守着才踏实。长子家离父母最近,次子、三子家次之,未出嫁的女儿,闺房设在与父母对过窰内,家境好的人家,马厩牛圈也在院旮旯的窰中。

出入地坑院走甬道,甬道大都弯斜成坡,穿窰而过,出口处完全看不到内里情形,讲解员说,这是财不外露的民俗。下到六七米深的坑院,别有洞天,院似天井,方正稳重,采光充足,满院敞亮,兼具窰洞、四合院和地下坑道的特点。农家也爱美,院中栽一两棵梨树石榴,沐光披霞,眼前着实一亮,浓荫送凉,秋后收果,窰洞始终保持冬暖夏凉的态势,一举三得,岂不美哉。

看似简陋的地坑院,凝聚着劳动者的大智慧。庭院下挖了渗坑,直径约一米,深达五六米,形成坑下之坑,起排雨防涝护窰的作用,同时也储备了一部分非食用生活用水,揭盖可取,食用另汲公用井水。囤粮的窰洞,上下贯穿一条垂直的孔洞,名“土溜儿”,平日打开通风,把院顶摊晒的粮食顺“土溜儿”倒入窰库,省力省时,雨天盖之,灵活方便。“民以食为天”,最咋舌的是大户人家的“穿山灶”,一溜儿排列九个灶膛和灶头,可同时烧火烹饪,蒸、煮、炖、焖、保温,无所不能,香喷的“陕州十大碗”,可供上百族人聚集食用,故有“七紧八慢九消停”之说,堪称一奇。

独门封闭的地坑院,原本互不相通,这些年,为发展当地的旅游经济,村中二十一个地坑院的住户搬迁,妥善安置。打通院墙,修缮装饰,院院相通,连接成片。游客逐个院子参观,免去上下进出之劳。接踵而来的,是陕州剪纸、捶草印花、澄泥砚制作等“非遗”项目进驻加盟,荟萃于斯,不出院可饱览丰富多彩的陕州传统文化。听罢讲解,独自参观,宛若走进迷宫,一下转不出来,竟然饥了,于是买来陕州地方特色的枣糕和酵子馍,大口嚼食。馍热乎乎,心暖洋洋,我愿在这里继续迷路,观“遗”兴味长。