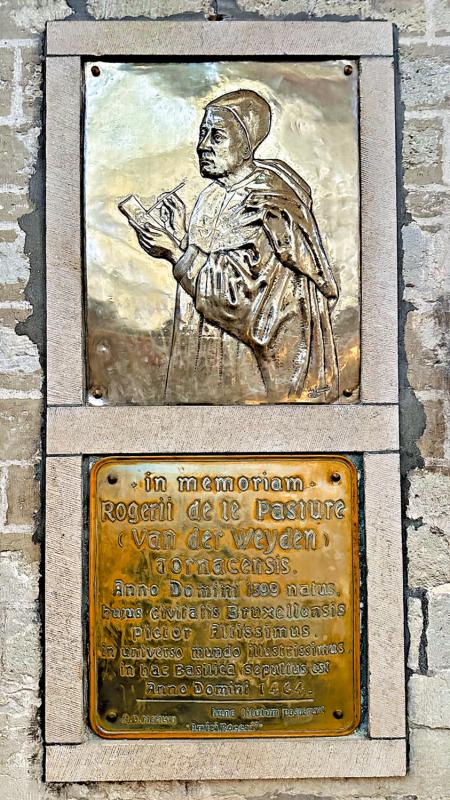

图:布鲁塞尔圣迈克尔和圣古都勒主教座堂内的凡.德.维登纪念碑。\作者供图

在“弗拉芒原始派”(Flemish Primitives)的几位大师中,罗吉尔.凡.德.维登(Rogier van der Weyden)算是承上启下的重量级巨擘。出生于图尔奈的他曾在和扬.凡.艾克并列“弗拉芒原始派”初代大佬的罗伯特.康平(Robert Campin)工坊内学习;又在图尔奈和布鲁日接触到了扬.凡.艾克并受其影响;之后他的工坊中还接收了年轻的汉斯.梅姆林(Hans Memling)做学徒,老中青三代巨匠的风格传承均因他一人衔接。扬.凡.艾克和汉斯.梅姆林长眠于布鲁日,凡.德.维登则在布鲁塞尔去世。当我在布鲁日城相继找寻了前两位的长眠之地后,拜谒凡.德.维登就成了我布鲁塞尔此行的重头戏。

抵达布鲁塞尔入住The Dominican酒店,进房间发现桌上摆着个速写本,翻开才意识到,所住酒店竟是法国新古典主义巨匠雅克.路易.大卫(Jacques-Louis David)在被流放到布鲁塞尔后的居所。稍作休整用导航一查,距埋葬凡.德.维登的圣迈克尔和圣古都勒主教座堂(St. Michael and St. Gudula Cathedral) 原来仅需徒步五分钟。有时,看似的偶然实则都是必然,毫无功利心地从事着自己热爱的事业,一切巧合似乎都是顺理成章、水到渠成。

次日阳光明媚,吃完早餐便蹓跶着前去拜谒大师。作为布鲁塞尔城最重要的地标性建筑之一,主座教堂的哥德式双塔外观和巴黎圣母院近似。教堂的历史最早可追溯至公元八世纪,一五一九年,翻修了近三个世纪的主座教堂彻底竣工,便是今日我眼前的模样。一四六四年六月十八日,六十五岁的凡.德.维登在布鲁塞尔与世长辞。据史料记载,他被安葬在圣迈克尔和圣古都勒主教座堂中圣凯瑟琳礼拜堂内祭坛的正下方。想凡.艾克安息的圣多纳蒂安教堂(Sint-Donaaskathedraal)如今仅剩地基遗址;汉斯.梅姆林长眠的圣吉列斯教堂(Sint-Gilliskerk)也因无法确认其埋葬位置,如今在教堂正门口的墙上安置了一块纪念石牌,并在室内石柱上包裹了一个颇为当代的环形镂空金属字牌以示纪念。相比之下,凡.德.维登之墓有着如此详尽的记载,想来应是很容易找到的。然而,我想简单了。

走进宏伟的教堂内部,顺时针开始寻找圣凯瑟琳礼拜堂,转了三圈都没找到。教堂中部左侧的位置还设有收费的大教堂博物馆,礼拜堂会不会在里面?我专门花了三欧进去参观,里面除了一些历代主教遗留的珍稀物品,以及活跃于布鲁塞尔的十六世纪尼德兰画家米歇尔.科克希(Michel Coxcie)的两件三联祭坛画《最后的晚餐》和《圣古都勒的传说》,没有任何圣凯瑟琳礼拜堂的痕迹。试图咨询博物馆入口处售票的老阿姨,英语基本不会的她从没听过凡.德.维登的名字。莫非史料记载有误?我站在主祭坛旁边心里嘀咕。不过,这并未动摇我的信念。再接茬找找。

围着教堂内部又转了好几圈,每个礼拜堂我都会进去仔细地检查刻在地面石板上的铭文,进来已半小时了仍一无所获,不免略感焦躁。突然,位于主祭坛左侧、大教堂博物馆正后方的员工办公区门口,墙上的两块铜牌经由一束日光所折射出的反光吸引了我的注意。上面那块用锻铜浮雕技法呈现了凡.德.维登代表作《为圣母画像的圣路加》中执笔造像的绘画守护神圣路加形象,下面的铜牌则刻着“罗吉尔.凡.德.维登纪念碑,生于一三九九年,布鲁塞尔城打造的、享誉世界的杰出画家,一四六四年葬于这座大教堂内”。两块铜制纪念牌于一九三○年打造,以缅怀这位长眠于此的“弗拉芒原始派”巨匠。至于其安息的具体位置,想必和同行扬.凡.艾克与汉斯.梅姆林一样无从寻觅了。

站在纪念碑前良久,以至于过往的游客都对我面对角落中的两块铜牌狂拍而面露疑惑。每次欧洲艺术深度游,行前我都会做足功课。除了博物馆、美术馆、教堂和艺术家故居,甚至他们的安息之地我都力争前往致意。因为我觉得,哪怕是区区几分钟的“时空交集”,他们也会隔空“赐予”我灵感,让走进历史的我直观地感受到他们曾真实存在过。正因抱着这种心态,冥冥之中仿佛总有股助力,那些大师们的在天之灵都在指引我来到他们身边。这些奇妙体验背后的个中深意,实不足为外人道也!