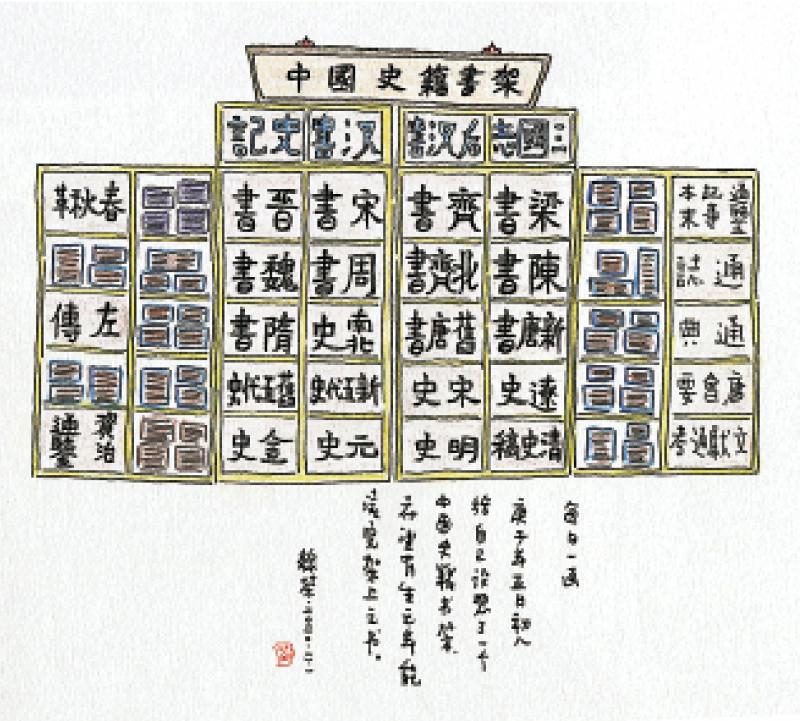

图:作者绘

手机时代,已经很少看到有人捧读报纸了,传统纸媒可以说渐渐沦为上一代的媒介,越来越多纸媒停刊,即便还在苦苦坚守的纸媒,也不断缩减版面,尤其是副刊和书评版面,我以前服务的《新京报书评周刊》,早已从每周十六版,缩减为八个版,有时候四个版,《上海书评》已停止纸刊,改为电子刊,还有包括《南方都市报》阅读周刊,《经观书评》等,也都是要么减版,要么改电子刊。

近日,美联社(AP)宣布将停止刊发书评栏目,此举与《纽约时报》今年七月对其文化编辑部的重组形成了某种呼应,评论认为,该人事调动意味着《纽约时报》的文化报道也可能转向视频形式或社交媒体平台。面对媒介形式快速的更新迭代,传统的书评该何去何从?

针对这一现象,界面文化做了一篇《书评的丧钟为谁而鸣》的报道,该文采访了书评人、评论家、出版社编辑、社交媒体编辑等相关人士,受访者普遍认为,在今天这个时代,书评空间在逐渐消失,人们已经习惯短阅读,被信息海洋湮没的“手机人”,已经没有耐心阅读一篇严肃的书评。因此,“书评人在消失”,那些社交平台的读书博主们成了出版社推书的新目标,“书评,还有什么用?”或不如一条笔记或者视频能带货。

《华盛顿邮报》书评人罗恩.查尔斯(Ron Charles)针对这种现象发表了评论,他认为,在这个碎片化的媒介环境中,书评依然承载着不可替代的独特价值。尽管书评的影响力相对较小,且难以吸引足够的流量,但它在维护文学深度和文化价值方面扮演着重要角色。缺乏深刻书评的文学界将陷入“无人打理的花园”。如果新闻事业仍然部分是公共服务的话,那么书评无疑是它最具表现力的贡献之一,我们应该捍卫它,直到最后一页。

尽管我已经不在书评媒体很多年了,也只是偶尔因媒体约稿写少量书评,但作为曾经的书评编辑,对书评的衰落始终关注和忧心。不久前也接受了一次采访,谈及书评及书评人相关议题,刚好借此机会表达一下我的看法。

媒介的变化,平台的更新,再自然不过,而真正的书评只存在于纸媒与纸刊,尽管现在纸质的书评媒体越来越少,但我发表书评的阵地依然是纸媒。从民国副刊以来,从来没有一种媒介可以替代纸媒对于书评的意义,就像董宇辉可以让某本书卖几百万册,也替代不了这本书的作者想在《新京报书评周刊》或《中华读书报》发表一篇高质量的书评。只要纸质的报纸还存在,“严肃书评”就会一直存在,只不过版面越来越少,书评数量也越来越少,但正因为少,反而弥足珍贵,更应该严肃对待。满屏的“AI体书评”和“小作文体书评”只是暂时的,完全无法替代书评对于阅读者的意义。

书评并没有固定的标准,甚至不成其为一种文体,随笔、书话、读书笔记、文艺评论等等,都可以称为书评。好的书评应该是可以独立为文章,而不能脱离开书,就失去其意义。这就像《左传》之于《春秋》,《左传》虽然是对《春秋》的解释,也可以独立存在,大多数读《左传》的人不一定要读《春秋》,这就是《左传》的高明和经典之处。

我每次精选自己的文章结集时,对书评的选择特别小心,如果一篇文章只是应景式的对某本书的书评,它就失去独立存在的价值,通常不选入集。而那些能选入集子的“书评”,一定要是一篇独立的文章,什么时候读都不过时,甚至能读出新意,这样的书评才是好的书评,才值得选入。近些年,我侧重“行走”与“阅读”,读完一本书,总希望带着书到“书的现场”亲自看看,历史与现实,如何在这里重现,书中读到的和肉眼看到的,有着哪些联系与差异,找到阅读的另一种乐趣。

有论者谈及“书评人在消失”,其实所谓“书评人”只是一个说法,并没有这种“职业”,我也被称为“书评人”,但实际上无法凭借这个身份获得薪酬回报。“书评人”这个说法其实挺让人尴尬,尽管每年读书不少,但真正“评”的书却很有限,基本集中在年底参加各种好书榜,而为一本书撰写书评,更是少之又少,自然也跟如今书评纸媒越来越少,约稿越来越少有关。

书评作为一种有着悠久传统的文字,我们应该维护这种传统的延续,尽管发表书评的地方越来越少,但丝毫不影响书评对于阅读世界的意义,哪怕只是发表在公众号,或者收录到自己书中,书评,都应该是值得我们珍视的文本。