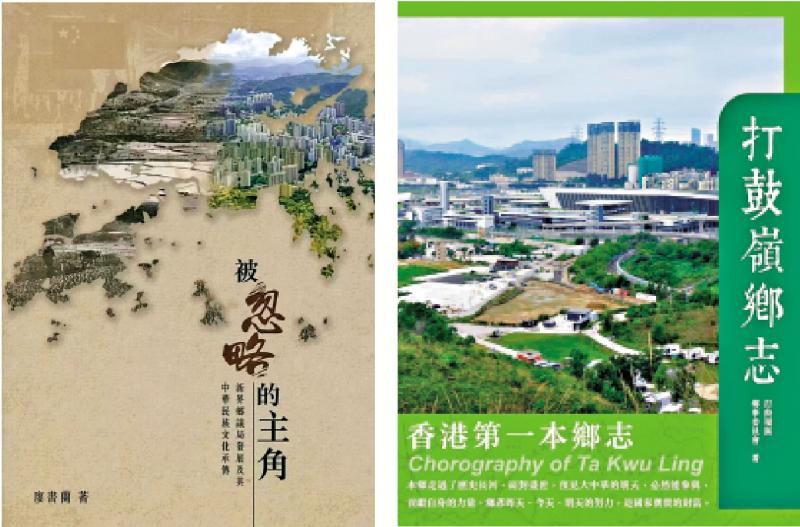

左图:《被忽略的主角》书封。右图:《打鼓岭乡志》书封。

“书有未曾经我读,事无不可对人言”,古代读书人的境界,今人难以企及,也学不来。但书总还是要读的,偶尔也还会买书,只是常常觉得没有时间读书。过了一段时间,便会发现书房的写字枱上,未读的新书又是一大摞,除了书店买的,也有朋友赠阅,“请指正”之后签上大名和日期。某个星期天在家清理书房,翻出《被忽略的主角》和《打鼓岭乡志》两本书,前者是好友廖书兰赠阅,后者有立法会议员、打鼓岭乡事会主席陈月明和她的先生张然的签名。我花了一个下午,把两本书翻阅了一遍,不仅感受到作者和编者蕴藏于字里行间深沉的乡情,更像上了一堂新界历史和地理课。

新界的历史本来非常简单,但自从一八九八年英国人迫使清廷签署《拓展香港界址条约》,将深圳河以南、界限街以北大片地区变成租界之后,就变得复杂,这是每一个新界人都不会忘记的一页。直到一九九七年回归祖国,香港一直存在一条“胡焕庸线”,一边是人口密集的港岛、九龙,另一边是占全港总面积约九成、居住人口仅占大约五成的新界。而长期以来新界发展严重滞后,并非自然环境欠佳,归根究底主要是港英殖民统治当局的政治考虑。但香港回归祖国之后,窒息新界发展的上层建筑政治因素已不存在,可惜二十多年来新界发展依然停滞不前。廖书兰曾经愤愤不平地说,香港在任何时期,新界的角色都是次要的,都是用来辅助香港的。实际上,香港的繁荣,新界原居民贡献良多。陈月明曾经对笔者说,打鼓岭乡民每日北望深圳的高楼大厦,再看自己身处荒草丛生的生活环境,心里很不是滋味。

终于,等来了北部都会区发展规划,本届特区政府开始发力,刚刚公布的施政报告,特首李家超宣布多项重要决定,包括:

.成立由他亲自统领的“北都发展委员会”,制订北都各发展区的营运模式,推动大学城建设;拆墙松绑简化行政程序;订立加快发展北都的专属法律;北都预留土地发展国际学校;

.北都“价高者得”招标转向“产业绑定”的“双信封制”,为北都设计不同融资方案,包括股份制、债券、政府注资及“土地参股”;

.制订促进产业优惠政策包,涵盖批地、地价、资助或税务减免优惠。

打绿色领呔的李家超在立法会指出,北都与深圳接壤,面积和未来人口约占香港三分之一,是香港的战略发展区域,具有巨大经济价值和发展潜力,能创造大量职位和提升生产力。虽然政府过去三年已加快建设,但北都幅员广阔,所需资源投资庞大,为此心急如焚。

综上各项措施,当中不少打破常规及附时间表。例如建设大学城是城中各所大学共同期盼,三批大学城土地最早将分别于二○二六年(洪水桥)、二○二八年(牛潭尾)及二○三○年(新界北新市镇)供使用。预留国际学校土地更是非常具体的项目。而多元化的融资方案,包含政府注资及土地参股,显示特区政府彻底打破多年奉行“积极不干预”的金科玉律的决心。北部都会区规划推出至今已经四年,进展缓慢,难怪特首心急如焚。这回李家超亲自领军,相信不会打无把握之仗,特别是有中央大力支持,料不胜无归。

看完特首宣读施政报告,我第一时间打电话给廖书兰,告诉她新界变成主角啦。陈月明应该在忙于审议这份报告,相信她和打鼓岭的乡民也会感到很高兴。期待新界的历史揭开新的一页。