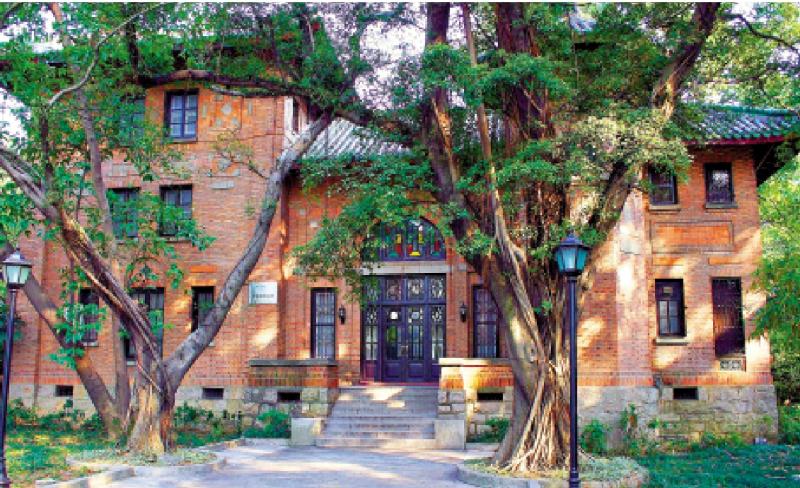

图:广州康乐园一景。

一八九五年,冼玉清诞生于澳门新马路显赫的冼氏家族宅邸。其父冼藻扬虽以经营澳门─越南贸易发家,却深谙“富而不教,犹未富也”之理。他斥资在澳门岗顶剧院旁设立“冼氏家塾”,延请岭南名儒施教,使这座巴洛克风格的洋楼飘荡着《诗经》《楚辞》的琅琅书声。一九○三年,八岁的冼玉清在启明女校初展诗才,作《咏月》“清辉不择地,偏向小窗流”,令时任校监的法国修女惊叹“东方少女的月光哲学”。

一九○七年,冼父将十二岁的女儿送入陈子褒的灌根学塾。这位康门弟子推行“妇孺优先”的维新教育,课堂上既讲《说文解字》,亦授算术格致。在这里,冼玉清亲历了传统教育的现代转型──她曾回忆陈师授课场景:“先生持黄宗羲《明夷待访录》,逐句讲解民权思想,窗外木棉飘絮与书中启蒙之语齐飞。”正是这种兼容并包的教育,塑造了她“考据为体,经世为用”的学术底色。

一九二四年,冼玉清以《中国诗之艺术》从岭南大学毕业,这篇融合西方文艺理论的论文开岭南比较诗学之先河。在校长钟荣光支持下,她开启“十年磨一剑”的治学生涯,成就斐然。其系列著作,奠定了岭南学的基础。她的《广东释道著述考》,考订唐代怀迪禅师《楞严经疏》至民国虚云和尚《参禅法要》,纠正《四库全书》对岭南释道文献的遗漏。为考证明代憨山大师《梦游集》版本,她三赴韶关南华寺,在藏经阁蛛网尘封中觅得明万历刻本,深耕文献。她一九四一年出版的《广东女子艺文考》,梳理自唐代南海卢媚娘至清末番禺刘兰雪等八十七位才女著作,其中对清代顺德才女刘兰雪《小莲峰诗集》的考释,揭示珠江三角洲“自梳女”群体的文化创造力,开创女性视觉。在《粤讴与晚清社会》中,她通过分析招子庸《弔秋喜》等作品,论证粤讴“俗中见雅”的特质,将这种市井文艺提升至“岭南诗经”的高度。她手批的《广东文献目录》稿本,至今仍是研究者的必备工具书。

抗战期间,她在粤北坪石坚持学术,白天躲避空袭时仍携《广东通志》手抄本,夜间在桐油灯下撰写《近代广东文钞》。一九四五年韶关沦陷,她将研究资料藏于竹篓,随岭南大学师生徒步穿越瑶山,途中作《避寇蒙山》:“乱离无地讬吟身,瘴雨蛮烟著此身”。在粤北的茅棚教室,她将杜甫《北征》与抗战现实结合讲授,学生笔记中留有“先生讲至‘靡靡逾阡陌,人烟眇萧瑟’时,窗外恰有难民经过,满座泫然”的记载,展现知识分子在时代巨变中的精神轨迹。

冼玉清的诗歌创作与其学术生涯交织。少年时期的《夜归澳门》以“星星见灯火,望望已家山”流露纯真乡情;抗战时期创作的《流离百咏》记录山河破碎之痛,陈寅恪评其为“最佳之史料”,因其诗不仅是文学,更是民族苦难的实录。如《闻警至避难所》中“一旬八夜长开眼,半日三逃惯废餐”,生动刻画民众躲避空袭的艰辛。一九三八年广州沦陷,她随校迁港期间创作的《香港竹枝词》,以“太平山下不太平”暗讽殖民当局的绥靖政策。一九四二年蛰居澳门时所作《濠镜十咏》,借咏妈阁庙、大三巴等古蹟,寄寓文化传承之志,其中“十字门西夕照斜,葡人坟畔草萋萋”之句,被郑彼岸赞为“以诗存史的典范”。

新中国成立后,她的诗风转向人民性书写。一九五○年代,她推动课程改革,在中文系增设《民间文学研究》,亲赴顺德收集龙舟说唱文本作为教材。一九五一年参与土地改革时创作的《访贫问苦录》,记录赤溪客家妇女的苦痛:“阿婆拭泪说从前,三代同栖破船眠。”一九五八年视察新会劳动大学,在《圭峰山放歌》中写道:“书生今作耕耘手,汗滴禾土诗更香”,展现知识分子与工农结合的时代印记。

在岭南大学“红墙碧瓦绿藤萝”的康乐园里,冼玉清的“碧琅玕馆”是文化绿洲。她开创“行走的课堂”:带学生考察光孝寺六祖髮塔,现场讲解《坛经》要义;在越秀山五层楼下讲授《南越王赵佗文治考》。其弟子梁俨然回忆:“先生讲屈大均《广东新语》,必携广彩茶具,斟上英德红茶,谓‘读书当如品茗,须得岭南风味’。”

冼玉清终身践行“以学校为家庭,以学生为儿女”的誓言。一九二八年,她成为内地首位在男校任教的女性教师,被学生尊称其为“冼子”“冼姑”,以“清茶一杯”坚守文化火种,薪火相传。她为人慷慨,如资助冼星海五百元赴法留学,为陈寅恪雪中送炭,却自奉极俭,常年穿布衣、食粗粝。辞世前,还将毕生收藏的三百二十二件书画捐予广州美术馆,其中文征明《金阊别意图》、黎简《芙蓉湾图》等珍品,构成岭南书画史的重要链条。

在当代人文湾区建设中,她的学术理念焕发新机。二○二五年五月二十二日,粤港澳大湾区文史论坛与冼玉清诞辰一百三十周年纪念活动在佛山举行。从澳门望厦村的青砖大屋到广州康乐园的红墙绿瓦,冼玉清用七十载人生铸就的文化丰碑,恰似珠江口永不熄灭的航标灯。她将澳门“中西交融”的文化特质注入岭南学术,又以岭南“经世致用”的精神反哺濠江文脉。在“诗心”与“史笔”的交响中,这位“岭南第一才女”以其璀璨的学术成就与诗学造诣证明,真正的学术,既能深植地域文化的厚土,亦可绽放人类精神的花火。