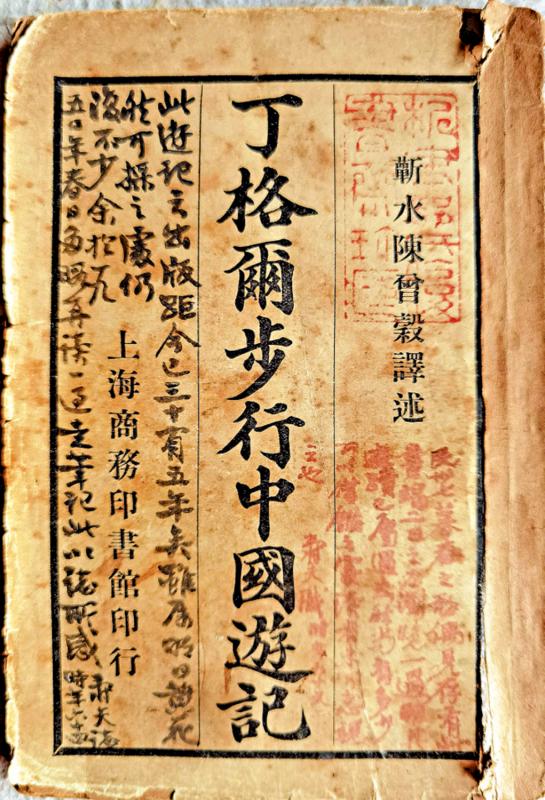

图:陈曾穀译述的《丁格尔步行中国游记》。\作者供图

这是一本名副其实的旧书,书页一碰就会掉下纸屑。我在香港旧书店遇到它时,店家用玻璃纸包裹着,不许随便翻阅。我说想看看内容,人家顺手就拿过来一张泛黄的旧报纸复印件,客客气气地说,您就先看看介绍吧,钟意了再给您打开……我虽心有不快,也暗暗佩服店家对旧书的这种敬惜态度。当然,最终我还是以不菲的价格,把这本旧得掉渣儿的老书,收入囊中了。

这本书就是《丁格尔步行中国游记》,商务印书馆于民国四年(一九一五年一月)出版的陈曾穀的汉译本——我收藏的是这个汉译本的初版本。

埃得温.约翰.丁格尔(Edwin John Dingle)本是一个来华传教的传教士,后被聘为《字林西报》记者和上海英文《大陆报》的特派记者。他在一九○九至一九一○年间,曾两次大范围徒步穿行中国大西南,最后抵达缅甸。这本书就是根据这两次长途跋涉的采访见闻写成的。全书分为二十五节,详细记录了他的两次远行的历程:第一次是在一九○九年二月,从新加坡坐船到上海,溯长江而上至重庆登岸,至此放弃现代化交通工具,步行经宜宾到达云南。途中染病,在昭通、会泽居留了半年多。在此期间,他广泛接触了云南各阶层民众。病癒之后,经昆明、大理、腾冲到达缅甸。第二次是一九一○年二月,丁格尔再次返回云南,在会泽、昭通居住数月,游历云南东北部的苗族居住地,后由陆路前往汉口,不久回到上海。

该书附有一个行程表,丁格尔对每日所经地点都有详细记录。据其精确计算,他得出如下结论:“予游历时在一千九百零九年及一千九百十年,江行乘轮或小舟,约二千八百英里;陆行一万一千八百七十里,合英尺有三千九百五十六里。共六千七百五十六英里。”

在百年以前,一个外国人,语言不通,孤身一人,穿行在中国被视为偏远荒蛮的西南边地,步行超过万里,即便放在现在,也可称为壮举。其经历的艰难险阻、疾病困厄等等,在他的书中都有十分详实而准确的反映。

丁格尔有着新闻记者的敏感,也有学者般的专注和深思。他广泛走访,详细探问,不仅亲见了清末云南政局的动荡,而且对云南带有现代转型色彩的社会大变革,也颇为关注。他记录了昆明的铁路、新军、大学堂、警察、监狱等情况,还深入云南少数民族地区,记下了彝族、苗族和傈僳族的生产生活情况。其中,尤其对外界接触较少的彝族诺苏人的情况,包括诺苏的社会阶层、生产生活、婚丧嫁娶、生老病死等民风民俗,也记载甚详。这些内容,不仅外国人感兴趣,即便中国读者也会感到新鲜有趣。汉译《丁格尔步行中国游记》一经问世,便大受欢迎,至一九二五年已出到了第六版。

丁格尔之所以受欢迎,一方面是其游历之地,外界所知甚少,新闻性强,保鲜度高。另一方面,也因为他在行文之间,常常以敏锐的判断力和坦率直言的议论,不时给读者带来启发,引起共鸣。譬如,他写到云南民众受鸦片之害的惨烈后果:“予游历所经见多数之中国人,有因吸食鸦片而变为不堪之形状者,有因吸烟而消瘦以死者,又有以生烟自尽者。当予书此时,即见四周之人,多被鸦片所压制。”随后,他又举出若干实例来证明:“可知鸦片为害之深矣。”世人皆知,英国是向中国倾销鸦片的始作俑者,也是鸦片战争的发动者。几十年后,一个英国记者以如此鲜明的态度来直书鸦片对中国人民的戕害,不能不说是十分可贵的。

不过,丁格尔却片面地把劝戒鸦片之功,记在了教会的头上,他写道:“然今得教会劝戒之力,颇见成效,吸食者日渐减少,诚莫大之功德也。”这也难怪,他本身就是传教士出身,所到之处,常常接洽当地的西方友人,其中大多也是传教士,自然会接收到大量的教会方面的信息。在他的书中,还有一节专门写到《云南东北种族及传教事业》,重点讲述彼时西方宗教的传播情况。可见,其西方人的文化视角和宗教背景,决定了他看世界的眼光和立场。

然而,恰恰是他这种西方人的身份和视角,也给中国读者带来一些“异样观点”,不仅会使彼时的中国人眼前一亮,即便过了一百多年,今天的国人重温一下他的观点,仍会感受到相当的震撼力——比如,他赞美云南的风景之美:“山色变幻奇丽,不可名状。此等天然之美,恐为斯世之所仅见。世人竞称瑞士风景,然以较乎此地,则直谓瑞士并无山水焉。”而我更看重的是,他站在欧洲人的立场,对中国与欧洲的现实和未来所作出的坦率而精辟的评点和预判,他写道:

“现今欧人亦当知欧洲之和平,全视中国之能否完全自保以为断。若中国不能自保,则欧洲之和平亦将破裂。尤有进者:予默观时局,知将来必有一最大之权力,出现于世。其事或非读吾书者所能见,然必有实现之一日。所谓最大之权力,非他,即中国是也!予以为中国将来必有一日,由其伟大之人物,用其充足之国力,及其绝巨之陆海军,以执列强之牛耳,而维持世界之和平。宣言于各国,不使再有战争之祸,起于国际之间,将以永息干戈于斯世。予信中国将来必有充足之权力,以实成此伟业。”

丁格尔的这段预判,说得斩钉截铁,不容质疑。我在读到这些出自百年前一个英国人的预判时,不由得环视当今世界,似乎看到那双阅尽沧桑的眼睛,穿越了百年时空的阻隔,直视今朝的现实——今日之中国,不正在一步步“实成此伟业”么?掩卷而思,内心不禁油然升腾起一种自豪的热流。