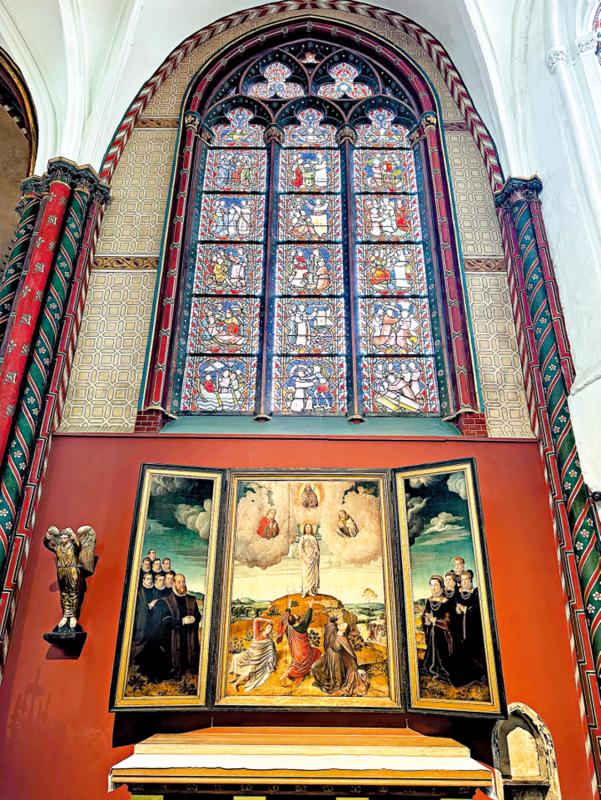

图:三联画的中间主画屏《基督在他泊山显圣容》由杰拉德.大卫绘制。\作者供图

一五二○年四月六日,伟大的“文艺复兴盛期三杰”中最年轻的拉斐尔.桑齐奥(Raphael Sanzio)在罗马英年早逝,年仅三十七岁。当他去世时,床头还挂着尚未完成的遗作《基督显圣容》。在教皇利奥十世(Leo X)为他操办的盛大葬礼上,此作也被举在送葬的队伍中。画作未完成的部分最终由其弟子朱利欧.罗马诺(Giulio Romano)补画,如今悬挂在梵蒂冈美术馆(Pinacoteca Vaticana)中。然而,拉斐尔永远无法得知的是,另一幅同题材的名作也于同年在遥远的布鲁日城悄然诞生了。

任何初次到布鲁日古城的游客,城内的圣母教堂(Onze Lieve Vrouwekerk)都是必到之处,只因教堂内收藏着意大利境外唯一一尊米开朗基罗雕塑《布鲁日圣母子》。然而,这座拥有全世界第二高砖砌钟楼的教堂,里面的精美藏品远不止“米神”。沿着教堂内设定的固定展线前往参观《布鲁日圣母子》的途中,会经过一件精美的三联祭坛画,安置在教堂色彩斑斓的彩色玻璃之下。大多数人直勾勾地奔着“米神”真迹去打卡,往往会忽略这件由“弗拉芒原始派”(Flemish Primitives)大师杰拉德.大卫(Gerard David)绘制的《基督在他泊山显圣容》。

出生于一四六○年的杰拉德.大卫比拉斐尔年长二十三岁,且比后者晚三年去世。这组三联画的中间主画屏《基督在他泊山显圣容》完成于画家的花甲之年,呈现了《圣经》新约《马太福音》卷中耶稣基督著名的“登山变容”典故——基督带着彼得、雅各和约翰三位使徒登顶他泊山时,在先知摩西和以利亚的见证下以一袭白袍显现发光圣体的一幕。杰拉德.大卫严格遵循着《圣经》原文来诠释这段基督的“显灵神蹟”。白袍过身的基督站在山顶,上帝、先知摩西和以利亚三人以一个平衡的三角形在云朵中现身,三位见证神蹟后备感难以置信的使徒们则跪倒在下方。值得一提的是,晚年的大卫降低了其年轻时在画作背景中常用的湛蓝色风景和蓝绿色湖面的亮度,取而代之的是注入更多灰调的处理。虽然画中也有对云层、人物衣褶等细节的明暗处理,但画作整体传递出一种理性的克制。

值得一提的是,杰拉德.大卫仅完成了三联祭坛画的主画屏,侧翼的两幅并非出自他手,而是在他去世半个世纪后由同样活跃于布鲁日的画家彼得.普布斯(Pieter Pourbus)补充完成的。后者在一五七三年受神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世(Rudolf Ⅱ)的宝石学家、弗拉芒人文主义者安塞尔慕斯.德.布特(Anselmus de Boodt)委托,将其夫人和孩子们画在全新的左右两侧翼屏上,与大卫的主画屏组成三联画。然而,由风格各异的两位艺术家所“拼接”出的三联祭坛画在观感上却未显突兀。究其原因,无论是风景背景的山峦及云朵的视觉延伸,以及侧翼渐暗的湖蓝色天空,能看出后辈普布斯不仅力图与前辈的画风相容,还利用左右相对暗色的背景来凸显基督显圣容的光芒。在祭坛画上端精美的彩绘玻璃所透出的日光照耀下,主画屏的亮度更被提亮了几分,让画中的神蹟显得格外醒目。

站在画前,脑海中不由自主地将杰拉德.大卫笔下的“登山变容”与拉斐尔遗作相比较。两幅同样完成于一五二○年且题材完全一致的作品,能够明显看出拉斐尔的诠释有着更加复杂的人物组合(下半部分是显圣后的基督治癒被恶灵附体孩童的桥段,画家巧妙将两段《圣经》故事合二为一)、色彩更为明快丰富,且因强烈的明暗对比而更具戏剧性。这位梵蒂冈天之骄子在其遗作中展现出了超越时代的前瞻性,不单因代表着“文艺复兴盛期”风格的至高典范而影响数个世纪,甚至预示了矫饰主义(Mannerism)和巴洛克风格的崛起与风靡。设计建造乌菲齐美术馆、撰写《艺苑名人传》的画家乔治奥.瓦萨里(Giorgio Vasari)认为此作是“最著名、最美丽、最神圣的”,此言非虚。拉斐尔版的《基督显圣容》,有着“平地起惊雷”的动态戏剧冲突;反观杰拉德.大卫的版本,则更像是一种波澜不惊、水到渠成的“亮相”,凸显出尼德兰绘画传统中的严谨、内敛与克制。杰拉德.大卫虽无法比拟拉斐尔的影响力,但两幅具备自文艺复兴艺术特征的名作在风格上却没有优劣,唯有好恶。