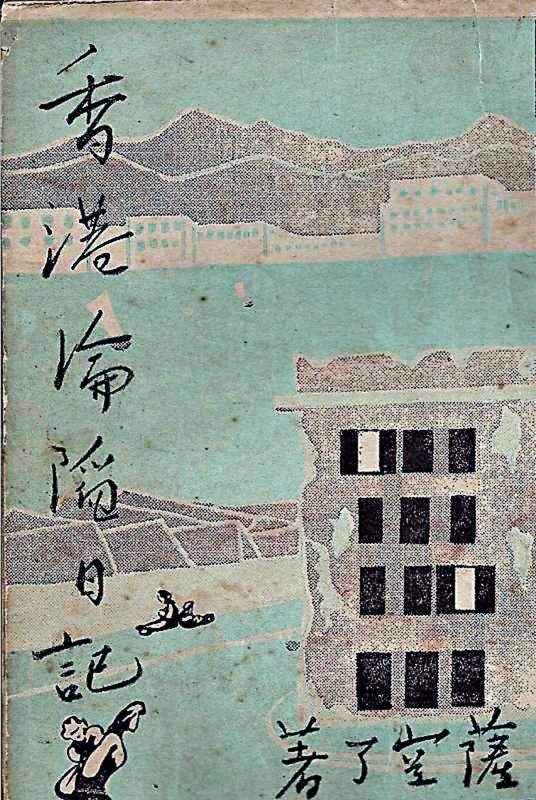

图:萨空了著《香港沦陷日记》。

抗战时期,从一九三七年至一九三八年,内地各大城市先后沦陷。部分文化名人为躲避战火四处迁徙,香港成了一个落脚之处。但随着战火烧至香江,他们也同一百多万市民一样,瞬间卷入苦难漩涡。他们用文字留下的真实记录,成了抗战时期香港的历史注脚。

初抵香港时,眼前是一副战前悠閒欢腾的景象。“这似乎还是一个世外桃源,一点战时的空气也没有。”(夏衍)

“十一月下旬的阳光晒到下午三时,海水似乎也温暖宜人;海浪的白沫一阵阵*著沙滩,像是热得在喘气。沙滩上的反光刺人眼睛。

去年佈置在那里的倒钩铁丝网,还有,那隐藏在一排私家游泳棚后面,涂着五彩伪装,水泥建筑的机关枪巢,早已不复引起人们的忧惧——人们都确信战神不会光临这南海的极乐世界。而且,以为单凭防空洞的建筑,米粮柴炭咸鱼的储藏,等等战备的姿态,也够叫这海岛不卷入战争的浪潮了。

日落以后,灯火灿烂的港九,居然沉沉如入睡乡。然而并不是说,这个一百八十多万居民的都市,即便无‘声’了,严密地掩蔽了灯光的跳舞场内,爵士乐依然在乌哑*嘈,电影院、大酒楼,依然是笑语沸腾……”

“太平洋的涛声在阵阵催紧,然而在皇后大道中,星期日晚上的狂欢声充满了人们的心胸。”(茅盾《劫后拾遗》。摘录自一九四五年八月重庆学艺出版社影印版,个别处模糊不清,用*替代)

可惜平静生活并不长。一九四一年十二月七日日本袭击珍珠港,八小时后就对香港发起了攻击。萨空了在《香港沦陷日记》(日记从一九四一年十二月八日日军进攻香港开始,一直写到一九四二年一月二十五日,计四十九天)中记下了这一时刻:“警报笛声四起,上空出现飞机的嗡嗡声,九龙东北角有清晰的轰炸声音。”

侣伦在《九龙沦陷散记》开头也写道:“我永远也记得清楚,一九四一年十二月八日那个早晨八点钟左右,我是被一种沉重的爆炸声震动得醒过来的。”很多人都不相信是战争来临,以为是军事演习,然而飞机的轰炸开始了,“一声急激的狂吼破空而来,我回头向屋后望。我看见一支敌机用了俯冲的姿式在不远的侯王庙上空划了条弧线又飞起。接着隆然一声,下面冒起一股浓烟:许多砖头和木材的碎屑在那里飞舞起来。”恐惧笼罩着九龙半岛,晚上人们从收音机里听到报告“日本已经向英美宣战……”

港英军事当局判断,日军来犯,必从水路,是以一切防御工事和炮位都指向东方海面。为阻止日本军舰入侵,船家将停泊在鲤鱼门和汲水门的船只凿沉以堵塞航道。人们站在岸边,默默看着一艘艘船只沉入汹涌的海浪中。汇丰银行储蓄部每天只开放两小时,每个市民只能提取两百元现金……

然而,日军出乎意料地弃海就陆由北向南进攻香港,驻守在城门河的苏格兰营几乎全军覆没。九龙危在旦夕。空中不断回响着空袭警报声。十二月九日从早上七时到中午十二时,空袭警报拉响了五次,港府开放了所有防空洞,供市民躲避,人们不停地往避难室和防空洞奔跑。“香港当局下令切断港九交通……九龙居民就像被斩了头的苍蝇一样盲目的四处乱撞,希望找出来一个过港的机会。过港一定好么?谁也没有工夫考虑这个问题了。”(萨空了)

南社诗人柳亚子从他在柯士甸道的居所匆匆赶到码头登船渡海往港岛,行色倥偬之间,写下《十二月九日日寇突袭香港,晨从九龙渡海而作》:“芦中亡士气犹哗,一叶扁舟逐浪花。匝岁羁魂宋臺石,连宵乡梦洞庭茶。轰轰炮火惩倭寇,落落乾坤复汉家。挈妇将雏宁失计,红妆季布更清华。”

不久,就听到港英政府放弃九龙的消息。侣伦记:“老人家在发抖,姊妹在倾箱倒箧的找寻‘危险性’的东西,撕毁着书信和文件。孩子们也奉了紧急命令,分头从他们的书包里、墙角里,翻寻他们的有‘抗日’意味的教科书,习字簿和自由画。”侣伦也很痛苦地销毁自己的作品和日记。

九日下午,阴沉的天空飘起了小雨,更添几分淒风苦雨的离乱之感。人们纷纷冒雨到避风塘找船渡海。

宋庆龄被安排乘坐飞机离开九龙,返回内地。这位伟大的女性在这里已经工作了四年,她倾尽心血支援内地抗战的爱国组织保卫中国同盟、中国工合国际委员会,现在统统都要撤回内地。尽管不愿意走,但局势逼迫不得不走。启德机场被炸得千疮百孔,幸好还有一段幸存的跑道可供飞机勉强起飞。宋庆龄随同姐姐登上最后一班飞机。就在她离开香港六小时后,一支日军部队便开进了启德机场。