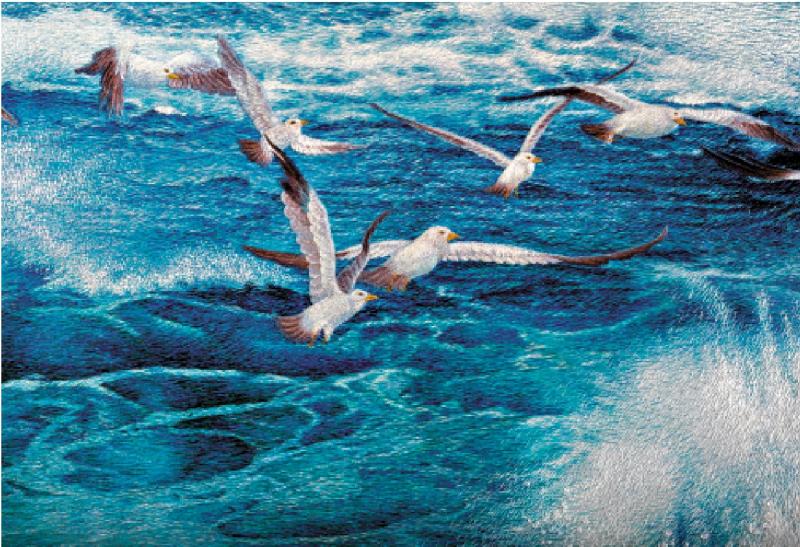

图:苏绣作品《启航》(局部)。

一辈子就做一件事,是一种怎样的体验?从南京艺术学院毕业到苏州刺绣研究所工作,迄今刚好四十五年,如果从一九七三年拜苏绣大师任嘒閒为师开始算起,黄春娅从事苏绣工作已经五十二年。上周六(九月二十日),笔者陪同香港潮州商会会长高佩璇和香港新闻工作者联会会长张国良等到苏州刺绣研究所参观考察,受到苏州市统战部副部长邓兵、中国丝绸协会副会长郑桂泉、苏州刺绣研究所总经理黄燕萍和高级顾问游伟刚等欢迎,黄春娅老师特地为我们在这所中国传统刺绣工艺的殿堂充任艺术导赏。

苏州刺绣研究所坐落在姑苏老城区的“环秀山庄”,这是一座典型的苏州园林,走进大门不远处有一块黑色石碑,上面记载此处曾是东晋中书令王珉的府邸,明代为大学士申时行的宅园,清代刑部员外郎蒋楫、尚书毕沅、大学士孙士毅、工部员外郎汪藻、吏部主事汪又等都曾在此修建宅园,一九八八年列为全国重点文物保护单位,一九九七年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。看完碑文,才知道这里蕴藏半部苏州史,我不由自主放轻脚步,心想能够每天在这里上班真是一件赏心乐事。

一头灰白头发、身穿白色无领短袖衬衫,今年刚满七十岁的黄春娅老师,说话带有典型的吴侬软语,她说:“因为喜欢,才有可能把小的事情做好,把简单的事情做到极致”,这位五十年如一日的苏绣工艺大师,如今退休后还在研究所当顾问指导年轻人,有兴致的时候还会继续创作,在她的工作枱架子上有一幅林风眠的《翔》的刺绣作品,鹤在云中飞翔,“最后调整中”,黄老师说。她对林风眠的作品情有独钟,也喜欢吴冠中,因为他们的笔下多写江南水乡,而她则以针作画,勾勒江南之美。在一次接受媒体访问中,黄春娅说:“我们要注重传统,更主要是表现我们这个时代。”

苏绣有两千五百多年的历史,以针代笔,以线为色,有其独特的技艺:设计、勾稿、上繃、勾繃、配线、刺绣、装裱,针法有平针绣和乱针绣,最神奇是“双面绣”。我们参观多位正在工作中的绣娘,有的绣古代作品,有的绣山水风光,有的绣中外人物。那一幅国家领导人作为国礼赠送给英女王的“伊丽莎白女王绣像”,就出自苏州刺绣研究所的赵丽亚,她正在创作一幅大型绣品“上山虎”,这位大师级专家和黄春娅一样,质朴低调,平凡得像一位邻家师奶。我们来到绣娘王康霞的繃架前,她正在绣一幅花卉作品,当场为客人表演“劈线”,这是苏绣处理丝线的独特方法,劈出最细的丝线,直径只有头发丝的十分之一,肉眼基本上看不见。一幅精美的苏绣作品往往需要十几万次的穿针引线。一幅大型作品,通常需要两三年才能完成。

看到绣娘们飞针走线,赋予作品诗一般的气韵,小时候在汕头生活的高佩璇会长一时技痒,在一幅未完成的大型山水作品前坐下来,拿起绣针,一招兰花指显露功架,虽然只是两三针,却是真正把潮绣和苏绣融为一体。中国有苏绣、湘绣、粤绣(包括潮绣)和蜀绣四大名绣,各具特色,高佩璇认为,苏绣的工艺技法更能代表中国刺绣传统工艺的水平,所以,她大力支持苏州刺绣研究所到香港举办苏绣作品展。

前身为一九五四年成立的苏州文联民间艺术研究组刺绣小组,一九六三年正式组建的苏州刺绣研究所,于二○○五年成为首批国家级非遗保护单位。据郑桂泉介绍,该所收藏有两千多幅苏绣珍品,当中不乏国宝级的稀世艺术珍品,不少作品从未与公众见面。郑桂泉表示,已经初步与香港故宫馆沟通,计划明年到香港举办苏州刺绣研究所珍藏作品专题展览。

走出环秀山庄,风和日丽,街上人来人往,眼前这座四千年历史的姑苏古城显得更有魅力。香港正在大力打造中外文化艺术交流中心,期待苏州刺绣作品展可以早日与香港市民和游客见面。