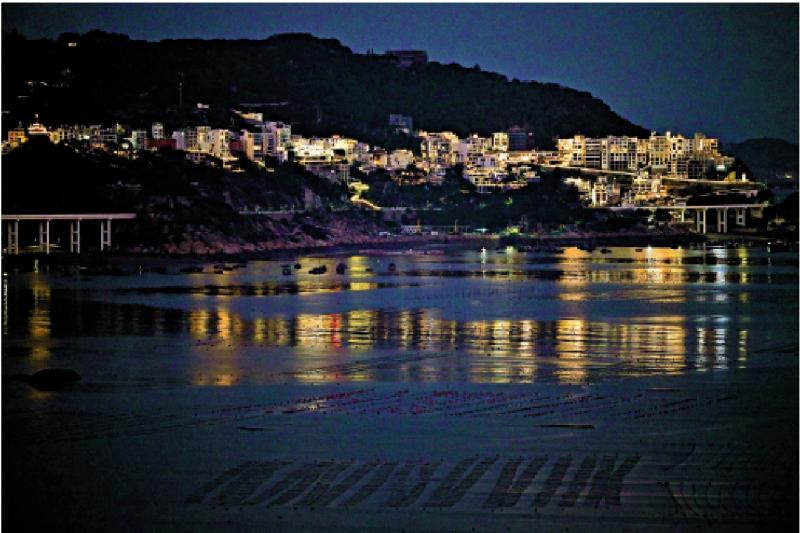

图:福建霞浦东壁村背山面海。\中新社

九月中旬的八闽大地,太阳从早晨起来就是热的,站在那里一会儿就汗涔涔了。但早晚却是舒润的了,无论在湄洲、霞浦的海边,还是龙岩的山区。

这是我第二次来湄洲、第二次来龙岩。宁德是第一次。我总觉得福建的地名都蛮好听,翻开地图,一一读来,仙游龙岩,宁德南平,霞浦安溪……寓意诗意都蛮好。

在妈祖祖庙一一拜转,观妈祖像,为母亲祈福。初秋绿野蓝天,白云与祥鸽齐飞。妈祖目光所至,波平浪静。

驱车往北岐滩涂,沿山路行至高处往下望,三边青山围起一片滩涂,滩涂像块被海水浸软的深褐画布,蜿蜒的水道里盛着淡蓝天光,又映着岸边的绿,晕出蒙胧的青。

有几位摄影师举着大长焦在等着什么。起初我们不明白,这片滩涂有什么能出片呢?看了一会儿,看出端倪了──滩涂上,零星的渔民在劳作,有的弯腰捡着蛎、蛏子,有的推着小竹车慢慢挪。五颜六色的衣裳点缀在深色泥滩上,不密,却像水墨画上轻轻点了几笔油彩,整片滩涂都活了,简洁灵动。

远处还有一片插着密密竹竿的养殖场,再过去又有一座小山,小山那边应该就是大海了。能够想像,若是晨曦初起或者夕阳西下时分,滩涂披彩,这里一定又成油彩画了。绝对大片!

远远盯着那些小点似的渔民看──他们走得很慢,头顶烈日,脚踩泥滩,手在泥泞中挖掘,这样劳作一天是什么感觉呢?走下山,已经有渔民把挖来的海物往船上装了,一边大声说笑着。我好像松了一口气──他们开心劳作,我们称为风景也无妨了。

赶在落日前入住东壁村一家民宿,一座面海带小院的白色小楼。房间在四楼,落地窗外,正对大海。窗边设计了一个长榻,坐在榻上,一小杯茶,满满一大窗的海,满满一大窗的晚霞──这样的惬意不知羨醉了多少人。

餐厅在隔壁一座小楼,我们特意选了楼上室外平台。叫了两扎啤酒,一条清蒸鱼,一盆海鲜麵。还没来得及吃,霞光先上桌了。天边先是浅粉粉红,渐渐浓起来变成橙粉,又晕出点淡紫、紫红、黛紫,海面随之柳暗花明,避风港里泊着几只小船。

──恍然觉得这晚景似曾相识。想起在香港西九龙的高楼上,与好友一边享用精美料理,一边俯瞰维港海景。那天乘船往湄洲岛也有恍若在香港乘街渡去离岛的感觉。当年夕阳,此时晚霞;那年香江,今日东海。忽然意识到,我对大海和大海所附带的一切,如此亲切熟稔,就是因为香港。大海的种种,总让我想起香港。

请服务生帮忙拍照,我们笑,她也笑,一点不假装的非职业微笑。我问服务生是不是在这儿工作很开心,她笑答:“是啊!天天看海看日落,客人开心,我们更开心。”民宿的老板就是霞浦人,大学毕业后在北京工作,前几年回家乡开了这家民宿。最初就十间房,后来生意越做越好,又盘了几处小楼。房间和餐厅都是请专业设计师设计的,风格简约干净,外立面都是白色的,没有多余装饰,沿台阶围墙种植着多肉,一蓬三角梅从楼角垂下,玫粉色,开得正旺,只此一蓬。

啤酒蒸鱼就着晚霞海风,万事足矣。

东壁村几乎家家开民宿,造型各异的白色小楼依海而建,夕阳下高低错落,真有几分小希腊的样子。

东壁村名“东”实则面对西部海面,看日出要绕到花竹村,两地相距二十分钟车程。上好凌晨四点半的闹钟。车子沿着山路,路上黑黢黢的。小村树丛快速闪过,偶尔空隙处,已可见橘粉色微曦顶起沉沉夜霭──天光可期。

花竹村村口观景台已有几个人影,找了个位置站定,望向海面。云与山是连着的,都呈乌黑色,但山两边海面已有一道粉紫霞光缓缓托起。看起来黑云黛山那么沉重,但彩光的力气更大,撑起的彩色缝隙越来越宽,越来越大。海面也在悄悄助力,一道一道亮起来。粉彩不停地涂,不停地加颜料。在山左边晕出一道橘黄,在山右边泼出一块蓝粉,黑云以肉眼可见的速度往我们身后跑,山头的层云越来越薄,天色越来越浅,海面上的围栏越来越清晰──终于,山就成了青山,天就成了蓝天,云就成了彩云,一道金光从山尖云后透射,啪地一声,太阳明眸一瞥,海面顿时金粉粼粼。远处的岛、近处的船,都镀上了层金边。日出就好了!背后的花竹村鸡鸣连绵,霞光披彩。人们迟迟不愿散去。

我才注意到村口立着一块石牌,上写“多么有福与这轮日出,同处在这个空里”。观一场日出,赏一场日落,就像过完了一生。我们曾经观看了好多场的日出日落,往后还要去观无数场。那该多有福!