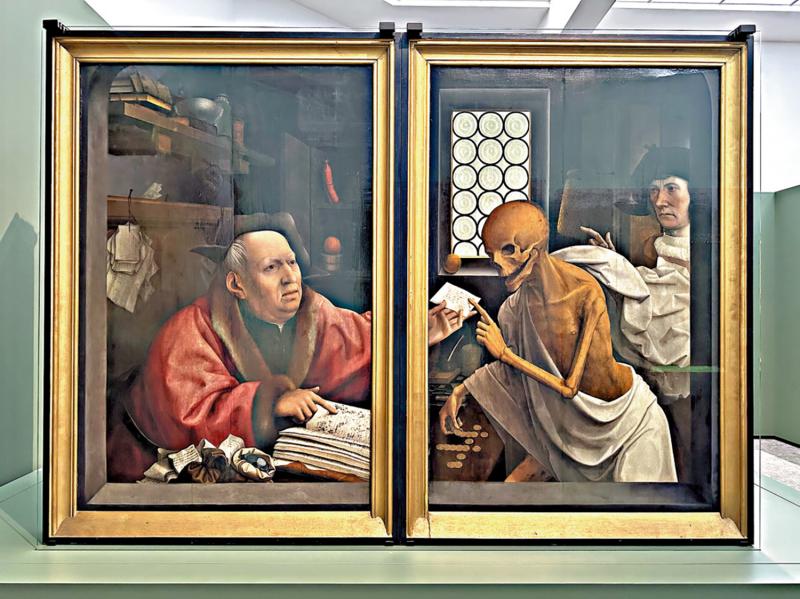

图:扬.普罗福斯特(Jan Provoost)描绘的双联祭坛画《守财奴与死神》。\作者供图

若你看到一幅骷髅摆弄着桌上金币,并对着商人递过来的账单指手画脚的画作,第一反应是否会联想到这是“贿赂”死神的“抓拍”?

一年内重返布鲁日格罗宁格博物馆(Groeningemuseum),关注点也和初访不同了。首次来是时间紧迫的一日游,光顾着在第一展厅盯着那几幅扬.凡.艾克真迹挪不动步了。本次住在布鲁日时间充裕,因此得以细细品味馆藏的诸多精品。在第二个展厅中,我被一幅十五世纪布鲁日画家扬.普罗福斯特(Jan Provoost)描绘的双联祭坛画《守财奴与死神》深深吸引。若仔细观察,会发现画中以骷髅形象示人的死神虽然头部和胳膊均是骸骨,但骨瘦如柴的躯体却是有皮肤和肌肉的。如此惊悚的表现手法时至今日让人仍感不寒而栗,想必在毫无任何科技影像资源的文艺复兴时期,观者面对如此图像,视觉冲击力会更大。

在北方文艺复兴时期,守财奴与死亡是当时尼德兰地区流行的创作主题。这类题材往往包含一句源自拉丁语“Memento Mori”的哲学隐喻,意为“记住你终有一死”。画家在表现此主题时通常以极其细致的写实风格呈现,试图告诫世人在财富日益增长的同时要意识到人生转瞬即逝。应珍惜此生所拥有的一切并视为生命的奖品,莫要囤积世俗的财富,或贪恋红尘享乐而试图“贿赂”死神改命。同为尼德兰绘画大师的前辈希罗尼穆斯.博世(Hieronymus Bosch)绘有一幅更加广为人知的同题材作品,也是作为三联画的一侧翼屏。而在英国皇室收藏的另一组扬.普罗福斯特稍晚创作的三联祭坛画《圣母子与圣徒及赞助人》闭合后的外侧翼屏中,可以找到和格罗宁格博物馆所藏《守财奴与死神》相似的范式。

《守财奴与死神》左侧画板中的商人身穿缝有皮草领口和袖口的红色外套,右手指着厚厚的账簿,左手递出的“账单”被右侧画板上的死神用手在上面指指点点。面部臃肿、两鬓斑白的守财奴面露惊愕之色;和死神令人难以捉摸的微笑形成鲜明对比。相比之下,《圣母子与圣徒及赞助人》闭合的外侧翼屏将骷髅和守财奴调换了位置。区别在于,扬.普罗福斯特在此版中并未描绘“讨债”的死神,而是让身穿红袍的守财奴右手捧着象征死亡的骷髅,左手则在细细盘点桌上的钱币。他的眼睛直勾勾地盯着手中的财富,画家显然在两幅同题材作品中反复映射守财奴即便在死亡降临前仍无法割舍那些世俗的金钱诱惑。

需要提及的是,根据祭坛画的规制,且有同题材三联祭坛画《圣母子与圣徒及赞助人》用于参照,《守财奴与死神》显然应不是这套作品的全部。鉴于中间的主画屏目前已经遗失,我们无法得知翼屏开启后的画面是何场景。不过,死神向守财奴“结账”两块镶板的背面还有另两幅图像,这部分是祭坛画两翼打开后的内容:死神的背面男主人在圣尼古拉斯的陪伴下跪在室外的祈祷台前。与之相对的是他的爱妻,站在她身后的女子是圣戈德利夫——可凭借缠在她脖颈上勒死她的白布辨认其身份;两位女子被绘于守财奴画板的背后。由此可见,《守财奴与死神》应是北方文艺复兴尼德兰祭坛画传统中两翼闭合时所流行的警世主题——任再多财富也无法避免死亡。

在身穿白袍的死神背后,站着一位衣着得体、神情严肃的男子。他捧着死神垂下来的长袍,右手伸出食指对着守财奴,似乎有种“死神来敲门”的意味。有学者推测此男子可能是画家自画像,因为在画作完成期间,扬.普罗福斯特与游历尼德兰的阿尔布雷希特.丢勒(Albrecht Dürer)相识并作其向导,后者在日记曾记述亲自为前者绘制肖像。其中一幅现存于大英博物馆的素描《男子肖像》与《守财奴与死神》画中死神背后的男子外貌颇为相似。但鉴于两幅作品中的男子至今均无一个盖棺论定的身份,也就难以断言画家本人是否真的把自己刻画为死神的随从了。

站在这对“残缺”的祭坛画前,直面画中守财奴物质和救赎两难全的焦虑,感叹这似乎是人类从古至今的宿命与执念。“记住你终有一死”。既然所有人殊途同归,想明白曾经拥有即可。