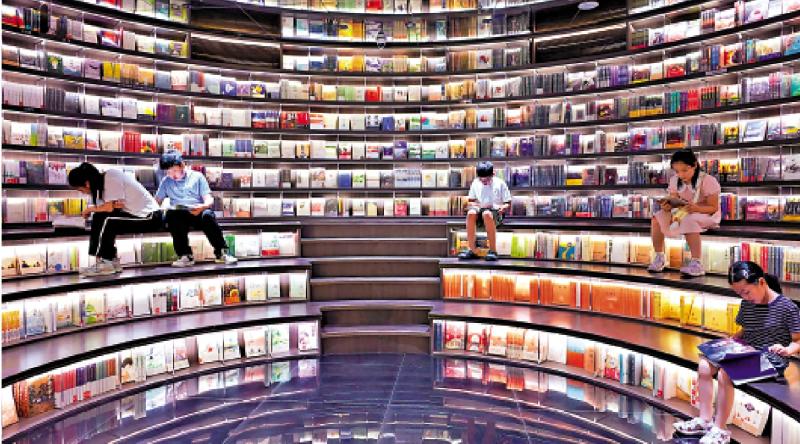

图:河北石家庄一书店内,小朋友们正在阅读。\中新社

一九九八年,二十岁出头的韩浩月,在故乡小镇邮局二楼租了一间小屋,做自己的写稿工作室,隔壁则是邮局局长的办公室。那年月,想在小镇凭借一支笔写稿养活自己,在家乡的亲人和朋友们看来,简直是“异想天开”。然而,这间小小的屋子,藏着他的文学梦,也是他日后成为“自由撰稿人”的起点。

小镇邮局只有局长和两位邮递员,浩月每天按时“上班”,俨然是邮局“第四人”,中午休息时,局长常会端着搪瓷杯来浩月屋玩几把牌,两位邮递员偶尔也来围观,但从不参与。

那时候写稿,他会在格子稿纸间垫上三四张复写纸,用力写下稿件,第一页寄给想投的报刊,最后一页自己留底。一段时间不见发表也没有退稿信,再把备用稿投出去。在报刊繁荣的上世纪末,很多文学青年都是通过这种海投的方式实现自己的文学梦。

把工作室安在邮局,自然是最方便投稿和收稿费的,每次收到稿费,矮胖的邮递员就会挥舞着稿费单,冲上二楼大声地说:“又是一笔巨款,晚上哪里喝酒去?”有时候,写稿累了,浩月也晃到邮局分拣报刊的房间,瘦高的邮递员打趣:“大作家,又来视察工作啦?”浩月也顺着话茬逗乐:“好好幹,等局长调到县里,你就是局长啦!”“等哪天你调到北京了,别忘了我们,常给我们写信。”“北京那么远,我才不去呢。”

谁料一年多后,二○○○年,有朋友邀浩月到北京,参与创办一份杂志,浩月匆匆在行囊中塞了“那支笔”,开始了“北漂生活”。

刚来北京时,租在亚运村北部的龙王堂村,尽管有一份工作,但每天下班回到租住屋,打开朋友淘汰的旧电脑,勤奋地写稿。“我来北京别无他长,只能靠写作改变命运。”每个写稿的深夜,这句话是支撑他笔耕不辍的信念。

二○○二年,在一轮互联网泡沫后,浩月失业了,他决心重拾在小镇时的梦想,靠写作养活自己。为此他咬咬牙买了一台笔记本电脑,因为没有办公地点,也消费不起咖啡馆的写作模式,于是每天背着电脑,在建国门附近的一处小公园长椅上写稿,旁边各色人等来来往往,有赶时间的上班族,溜娃的家长,锻炼身体的老人,以及一些无所事事的人。

然而,微薄的稿费要支付房贷和一家三口的生活,非得玩命不可。浩月跟我讲过一些他的撰稿案例。比如:看电影的时候,他总是选择坐最后一排,一边看电影一边写影评,写一条就用短讯发给等在那头的编辑,电影放完出片尾字幕时,编辑手里已经有了妥妥的千馀字影评;再比如:有时出差或旅行,高速路上接到约稿,就把车停在服务区,以倚马可待的速度写完交稿继续上路,或者让家人或同行者驾驶,换到副驾在时速过百、耳边不时有货车呼啸而过的场景下专注写稿。

很多次和浩月一起出差,喝完酒打完牌通常都凌晨两三点,回到房间后,他仍然要将第二天要交的稿子,保质保量地写完,最后,再把清晨七点准时推送的六根公众号编排完毕设置好定时推送。这是一位“自由撰稿人”的所谓“自由”,那是基于强大的自律和高度的自觉才能获得的底气。这份磨砺让浩月在即将到来的媒体黄金时刻,稳稳接住了机遇。

二○○○年前后,是中国纸媒的一个黄金时代,各种类型的都市报如雨后春笋般创刊,成都一九九五年创刊的《华西都市报》开风气之先,而广州的《南方都市报》和《信息时报》更是以强大的发行量引领都市报风潮,当时,北京涌现了《京华时报》、《新京报》,上海有《东方早报》,南京有《现代快报》,杭州有《都市快报》,青岛有《半岛都市报》,石家庄有《燕赵都市报》,武汉有《楚天都市报》,长沙有《三湘都市报》,成都有《天府早报》,昆明有《都市时报》,西安有《华商报》等等,举不胜举,甚至三四线城市都有自己的都市报。

除了都市报,细分领域的报刊也百花齐放。南方报业旗下有《21世纪经济报道》《21世纪环球报道》《南方娱乐周刊》,《南方体育》等,《广州日报》旗下的《足球》报,上海则有《申江服务导报》《上海壹周》《东方体育日报》等,北京有《北京娱乐信报》《精品购物指南》,还有长沙那份发行量惊人的《体坛周报》等。

这不仅是纸媒的黄金时代,也是“自由撰稿人”的黄金时代,当时的报刊版面众多,版式高级,尤其给特刊和副刊留出巨大的空间,几乎每份报纸都有专栏版、漫画版,甚至还有一些报纸开设了小说、诗歌、连载等版面。

如此报刊盛世,撰稿人根本不够用,你会发现,很多报刊频繁出现一些撰稿人名字,有些撰稿人甚至同时在十家报纸开设专栏,当时的报刊也有一定共识,只要不在同城,不同城市或南北城市,同题刊文是可以接受的,当时互联网并没有那么普及,都市报的读者还是以在地读者为主。除了副刊版面,其他版面的新闻和报道还是以当地为主。

我有幸于二○○三年从互联网公司跳去《新京报》,任职副刊编辑,同时参与创刊《新京报书评周刊》。那时候,手里如果有多位像韩浩月这样的“写手”,编辑生涯就如鱼得水。所以,那时候我们中午开完选题会,把稿子约给“写手”们后,就有充分的时间等着收稿了。才有时间和潘采夫、张晓波等在报社活动室的角落,酣战几个小时“跑得快”。

那些年,很多媒体人同时也是撰稿人,因为撰稿人确实不够用。有一次和潘采夫、韩浩月在一起聊“自由职业”话题,才知道,那些年,浩月靠写稿月入三四万,而我和潘采夫那时候做编辑,工资还不到一万。可见,我和老潘生生把最好的撰稿时刻给荒废过去了。

如今,我们都沦落为“自由撰稿人”,有那么多年自我训练的浩月,其速度和效率还是旁人望尘莫及的。我们在小群里扬言自己今年要写多少万字,出几本书,但基本停留在豪言壮语上,而浩月除了使劲鼓励我们,然后,用一本又一本书鞭策我们。

《我没一朵花勇敢》是他二○二五年出版的第三本书,收录了他近来的随笔新作,其中有不少篇章与我有些许关系,读来倍感亲切。每次读浩月作品,对他总有新认识,他的书写充满真情,这份真情,让写作有温度、有力量、有共鸣。这篇小文是读了其中几篇他谈自己的“自由撰稿人”之路的感触,也是对一位始终坚守的笔耕者深深的致敬!