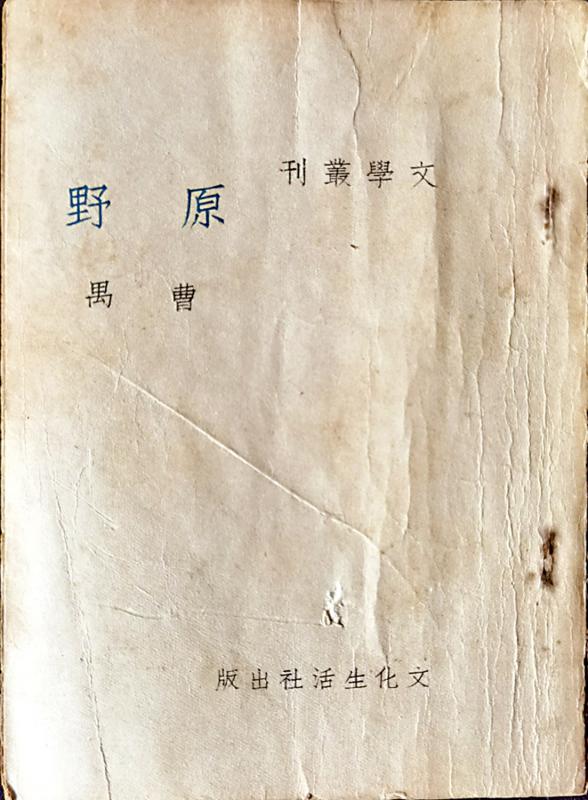

图:文化生活社出版的《原野》剧本。\作者供图

看电影,在当今人们的生活中,是再平常不过的事情了。然而,在我的少年时期,那却是一种奢侈。在我的记忆中,当年能公映的电影只有“三战”:《地道战》、《地雷战》、《南征北战》。我印象最深的是,当时在报纸上曾登出一篇长文批判一部电影,片名叫《清宫秘史》。尽管我当时不过七八岁,对啥“主义”全然不懂,但记忆力却很灵光,时隔半个多世纪,我至今依然记得清清楚楚。

可是,那个叫《清宫秘史》的电影,我却一直也没看过。现在可以去查百度了,一查才知道那是香港永华影业公司于一九四八年摄制的,是根据姚克的话剧《清宫怨》改编而成。主演有周璇、舒适等大牌明星,想一想都令人神往。大凡越是看不到、得不到的东西,就越是心向往之、寤寐求之。对我而言,看不着新电影,就一遍遍地去看旧电影,那几部“三战”电影我都不知看过多少回,好多台词都能倒背如流。

大约在上小学五年级的时候,我因为写东西出了一点小名,就获得了一张南开区图书馆特批的借书证,可以像成人一样借阅馆藏的图书。这就如同给我打开了一扇直通知识宝库的方便之门。从那儿以后,我几乎每个寒暑假都泡在图书馆里,不光是看书,还做起了“编外图书馆员”,帮助顾客去书库取阅书籍,再把读者还回来的图书分类归架。这个差事有个“巨大”的好处,就是让我第一次见识了书库里储藏的浩瀚书海。然而,遗憾的是,绝大部分书架都被大苫布密封着。我每每走过,总是贪婪地寻找苫布的缝隙,“偷觑”里面的书脊。慢慢的,我和馆员们混熟了,就试探着“偷借”一些从缝隙间能取出来的书籍,看完了再偷偷摆回原处,大家心照不宣,并没制止我。可巧,有一个缝隙间排列的都是电影方面的书籍,我“偷借”出的第一本厚书,叫做《五四以来电影剧本选集》(上卷),里面收录的电影剧本有《一江春水向东流》、《八千里路云和月》等。对我这样的电影迷来说,这简直是疗饥解渴的甘露啊──看完上卷,再去“偷借”下卷……于是,我连续读了十几个电影剧本,印象较深的有《甲午风云》《林则徐》《李双双》《老兵新传》《暴风骤雨》等等。当时,看着剧本,我就在猜想着这些故事这些人物,拍出来应该是什么样子,眼前不由得就浮起似真似幻的影子──我想,这大概就是“纸上观影”的无上妙境了吧。

若干年以后,改革开放了,这些电影也陆续复映。我带着几分焦渴几分好奇,追着去观看这些早已“熟悉”的电影,有的让我震撼,有的让我惊艳,但也有几部看了有些失望,远没有达到我捧读剧本时内心标定的“期望值”。由此,我得出一个感性的直觉:纸上观影,想像的空间更大,审美的体验更强,思考的深度似乎也远胜于眼前晃动的影像。

这种直觉,直接主导了我此后相当一段时间的“淘书”取向──对早期出版的各种剧本偏爱有加,即便没有拍成电影,即便不再有剧团上演,我也是见者照收。这种对剧本的痴迷,大约在上世纪八十年代中期,达到峰值。我的书架上专门闢出一个单元,摆放各种新旧剧本,颇有些自我炫耀的意味。其中有些电影剧本,我后来看到了影片,也有些至今也没看到,但却并不妨碍我在想像的空间里,随着剧中人物登山下海,穿云破雾,悲欢离合,反谍锄奸……

曹禺的名剧《原野》,我存藏的是一九四○年(民国二十九年)文化生活社的第六版。初读这个本子时,《原野》还没有拍成电影,也没有剧团在舞台上演。若干年后,电影拍成了,但这部由刘晓庆、杨在葆主演的电影,我很晚才看到。看后的感觉,虽说也有不少可圈可点之处,却总不如初读剧本时那么感人,那么震撼,那么动情,带有那么充满人性的美感。还有金山的《红色风暴》,我也是先读了剧本,后看了电影《风暴》。虽说我对金山先生扮演的施洋大律师十分赞赏,但那种时代氛围的营造和敌我斗争的激烈程度,也没有读剧本时那么强烈。我由此认定,阅读与观赏,虽说都以视觉为主,但纸上的读与银幕的赏,其与大脑活动的链接点位,或许不尽相同,一个可能与思维相近,一个可能与感官相近,其对人的认知和影响,应该也是有些差别的。

当今之世,影像已如洪水猛兽,充斥在人类生活的方方面面,昔日“奢侈”的观影,如今已飞入所有人的手机里,成为大家的日常。而阅读这件事,却日益被挤到生活的边角──这到底是福是祸,现在还难以论断。不过,在我的切身体悟中,阅读始终是人生最重要的文化活动,任何影像、视频、直播等等,都比不上安安静静地备好一杯茶,心无旁骛地捧读一本心仪已久的旧书。

譬如,眼下捧在我手中这本姚克的《清宫怨》──这本从少年时代就耳闻能详的《清宫秘史》的原作剧本,已在我的书架上静候多年了,我却一直无暇细读,确切地说,是不舍得匆匆忙忙地速读。如今退休了,时间充裕了,我再次伴着陈年普洱的茶香,逐字逐句细品那一个个人物、一幕幕场景、一句句台词,此时此刻,电影的主题概念似乎已不那么重要了,反倒是那些过往岁月的人和事,那些忠贞与背叛、生离与死别的剧情发展,更加牵动情感的神经。读着剧本,脑海中就设想着:这句台词,当年周璇(扮演珍妃)会怎么说?这个场面,当年舒适(扮演光绪)会怎么演……

每每读到这些“出彩”的段落,我竟会油然生出一丝幸运感:幸好没看过这部电影,她才会如此真切如此完美!