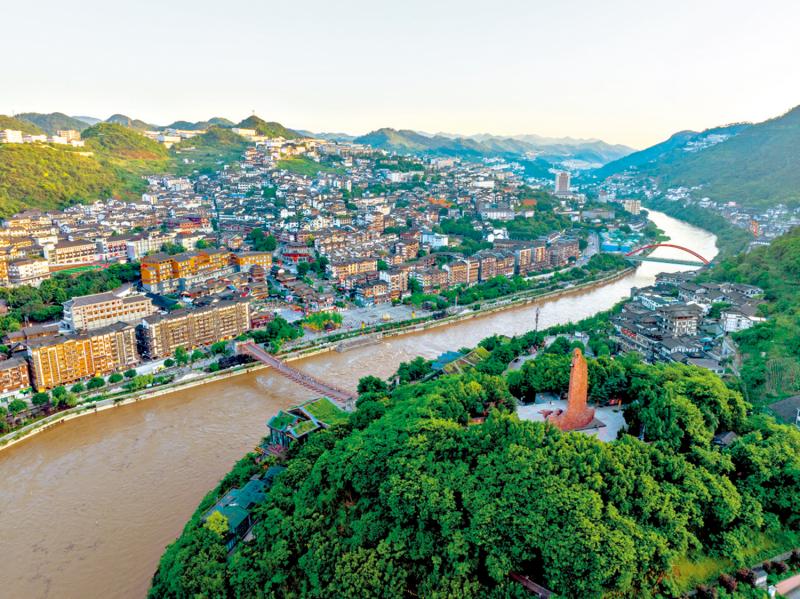

图:贵州省仁怀市茅台镇一景。\中新社

来到贵州仁怀,恰逢登高望远的重阳节,大娄山脉绵延起伏的群峰被白如轻纱的云雾缭绕,山脚下的赤水河清波荡漾,顺着地势而建的小镇和乡村,高低不一的楼群和矮房,洁淨的白墙黛瓦,闪现于赭红色的山崖与苍翠的林海之间,放眼处皆是深厚而又蒙胧的诗意。

仁怀故事多。

赤水河边自商周以来便因盐运而生酒酿,据《史记》记载,公元前一三五年,汉武帝刘彻令一得力官吏唐蒙出使南越,在南越王的宴席上,唐蒙尝到了今仁怀一带产的枸酱酒。唐蒙觉得甘美异常,归至长安后,他将这枸酱酒献给了汉武帝,并上书建议通夜郎道,置官吏。武帝饮此酒后也不由赞其“甘美之”,并准唐蒙为郎中将,带领一千士兵和负粮的一万余人,从巴郡入南夷。唐蒙以恩威并用的方式招抚夜郎侯,又对秦代已有的五尺道进行了重新修缮开通,连接起中原与大西南。

唐蒙被后人称作“西南丝绸之路”的开拓者。清代诗人陈熙晋曾写道“汉家枸酱知何物,赚得唐蒙鳛部来”,即说到自汉代时由枸酱而引发的融通,历经岁月变迁,如今仁怀已成为闻名遐迩的酿酒胜地,其产出的茅台酒更是享誉世界,古来的故事也随之流传至今。

令仁怀人骄傲的是,他们从小就是听着红军四渡赤水的故事长大的,老一辈讲起红军当年经过仁怀,会回忆起许多生动的情节。一九三五年三月的茅台镇,已有数十家酒坊,即便战事逼近,酒坊的蒸酒灶仍未完全熄灭,蒸汽混着硝烟,成了茅台渡独有的气息。红军选定的渡口,岸边堆满酒坊晾晒的酒糟,得知红军要渡河,镇上未撤离的百姓悄悄打开家门, 熟悉水性的乡亲扛着船桨、绳索直奔渡口,帮着红军战士搭建浮桥,修补漏水的木船。在茅台镇的酒坊里,红军卫生员取了一些白酒,用来为受伤战士消毒伤口。临走前,留下一张借条,还盖上了红军部队的印章。

在仁怀长岗镇红军医院遗址里,我们看到了经过修复还原的当时的场景,那些极为简陋的稻草地铺,门板搭成的医疗手术床,曾救治了无数红军伤病员。红军当时医疗物资极度匮乏,酒精等基本救护用品短缺,而茅台酒酒精含量约百分之五十三,具有杀菌作用,军医们便用茅台酒为伤员清洗伤口、消毒器械,降低了感染风险,成了红军救急的珍贵“药品”。

重阳节那天,茅台镇照例举行了盛大的“祭水”仪式,这是老祖宗一代代传下来,“端午製麯、重阳下沙”的传统凝聚着人们顺应自然的古老智慧。我问什么叫“下沙”?一位美丽的仁怀女子如数家珍地告诉我们,自重阳到端午的初冬到春天,赤水河里的水是清澈的,而酿造美酒必须取清澈之水,到了重阳“祭水”之后,便可取水煮沸,浇至堆积的红缨子高粱上,进行翻搅,这一番程序便叫“下沙”。

还因为那一颗颗红高粱小而坚硬,如赤水河底的精沙,经得起九次蒸煮而不溶散,只是将内心的精华全付于水的融合升腾,在一次次熬炼中,以神奇之力将水化作了酒。

仁怀人因水和高粱而酿造出了美酒,又因这美酒越发爱这水和山间的植物。人们常说“好水才能酿出好酒”,对河流的敬畏,早就已经融入了仁怀人的基因里。在赤水河的支流五马河边,人们还会讲起那块三洞桥头的古碑,那是光绪二十三年刻下的“禁捕鱼碑”,当地乡贤以刻石告诫乡邻护河惜水。

而今来到五马河岸边,只见礁石树丛中,间隔不远便有“爱水护水”的木牌提示,当地村民自发成立的“生态环境保护协会”,长年义务“巡河护河”,成为传至全国的佳话。

从几位发起人的亲口讲述里,我们知道了他们的初心。他们说起儿时的记忆,五马河曾是一条绿树依偎,清水长流的河,然而上个世纪九十年代,随着十一家煤厂和二百七十八家造纸作坊的兴起,工业废水与废料肆无忌惮地排入河中,这条秀丽的河竟然变成了臭不可闻的“黑水河”“蚂蟥河”。

二○一七年春节,村民罗国红与郭小勇等人兴致勃勃地商议,想在五马河举办一场热闹的赛龙舟,可受邀的村民们却说,河水都臭得不敢靠近了,水面上还漂浮着垃圾,哪有人敢去划龙舟?人们的议论和实际情形让罗国红他们痛心不已,渐渐萌生了成立一个公益组织,联合更多人守护五马河的念头。

在当地政府的支持下,五马镇生态环境保护协会很快成立了,首批会员仅有二十一人,多是当地农民、自由职业者,原则是“自愿、自律、无私、无偿”,业余时间承担起义务巡河护河。成立第一年,环保协会就收缴了上千副渔具,非法捕鱼和倾倒垃圾的现象大幅减少。

在人们的守护下,河水一年年变清,水质长期稳定在Ⅱ类,部分河段达到Ⅰ类,水生动物种类从二○一九年的十九种增加到二十六种,消失多年的鱼儿重新成群游动,甚至有白天鹅、黑天鹅前来栖息觅食。拿石头砸人的那位村民也主动要求加入了环保协会,以功补过,走在义务巡河的路上。

五马河生态环境的改善,带动了当地经济发展,这里产出的花卉苗木、蔬菜瓜果作为绿色食品远销港澳,三十二公里的河段成为热门景点,每天有七八千游客前来游览,一家家大型农庄应运而生。随着影响力的不断扩大,环保协会会员从最初的二十一人发展到五百余人,越来越多的村民主动加入护河队伍,从“环保旁观者”变成了“生态守护者”。

“绿水青山就是金山银山”的实践,在仁怀处处可见。长岗镇的蔺田村,几位八○后、九○后的年轻人,从城市返乡创业,经过几年时间,将石漠化的老村庄改造成了鲜花盛开的新民居。他们以青春的笔触,在雅致的粉墙上,写出一行行有趣的感言,“生活可以勇敢点,没关系的。如果有关系,那又有什么关系”,还有“心若向阳花自开,人若向暖风自来”。

还有一句是:“挖文化”。这令人想到开掘,在贵州仁怀这片山地里,该有多少故事值得开掘呵。