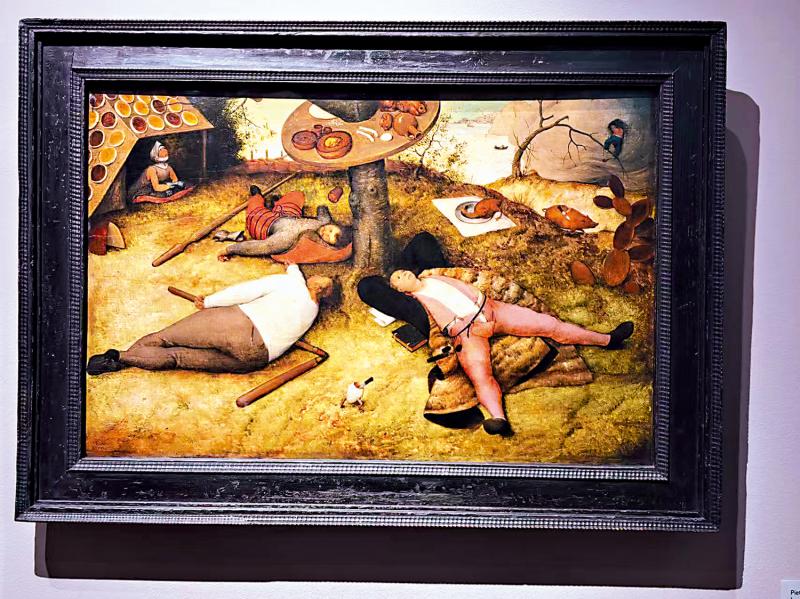

图:老彼得.勃鲁盖尔画作《安乐乡》。\作者供图

近几年,出现了一个名为“躺平”的网络词汇。其意思并不是在床上躺平准备入睡,而是包含了放弃努力、破罐破摔的厌世情绪。事实上,在十六世纪尼德兰绘画巨匠老彼得.勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder)的风俗画小品《安乐乡》(荷兰语Het Luilekkerland,英语Cockaigne)中,也曾出现躺平的画面,而其深意,同样充满了讽刺。

距离上次参观慕尼黑老绘画陈列馆已是九年前。故地重游,很多关注点和对于作品的理解都不尽相同。在这九年中,我对“勃老”的艺术成就彻底折服,陶醉于其画中鲜活的生命力、接地气的风俗记录、纤毫毕现的细节呈现,以及在对大量尼德兰谚语了然于胸的基础上,将其转化为图像的超强能力。由于近期隔壁的新绘画陈列馆在进行长达数年的翻新,部分馆藏经典因此挪到老馆来临时展出,近二百幅古代大师名作如今转移到老馆一层陈列,其中就包括“藏”在狭长走廊内不起眼的老勃鲁盖尔《安乐乡》。

老彼得.勃鲁盖尔采用了他所擅用的近景俯瞰视角来呈现这一略显滑稽的场面。画面正中央位于山坡的树上拴着一个摆满餐具和饭菜的圆形餐桌,树下横躺着三个身份各异的男子:右侧一袭粉衣四仰八叉的文官、左侧侧卧的白衣农民,以及他旁边以前缩透视法(Foreshortening)绘制的橙裤军人。三人中只有文官扔下纸笔正在直勾勾地“望天”,其余两人都在酣睡。三人围躺在树下的造型像极了车轮的辐条。在左上角摆满馅饼和浓汤的木棚下,还有一个头戴钢盔的骑士探出头张开嘴似乎要吞食什么。在画面远景处的河面上漂着一叶孤舟,最远端隐约还有城镇的天际线轮廓。和其存世的大多数作品一样,“勃老”总是在风俗画中巧妙地注入风景元素。虽在画中多是陪衬,但他对西方风景画发展的巨大贡献则毋容置疑。

画作题为《安乐乡》,其出处并非是“勃老”惯常入画的尼德兰谚语,而是源于中世纪的欧洲传说。最早关于“安乐乡”的记述源自一份十三世纪由爱尔兰方济各会修士基尔代尔的迈克尔(Michael of Kildare)抄录的手稿,现藏于大英博物馆。其开篇写道“在西班牙西部的遥远海上,有个名为‘安乐乡’的国度。世上再无他处能与之相比,其欢乐与幸福指数无与伦比。”在一七九○年,在英国古董商、国会议员乔治.埃利斯(George Ellis)所撰写的《早期英国诗人选集》中同样收录了一份十三世纪法语版的“安乐乡”诗篇,原文包括“房屋由麦芽糖和蛋糕建成,街道用糕点铺就……馅饼和糕点中也装满了丰富的馅料、鱼和肉”。由此可见,中世纪欧洲的社会动荡和民间疾苦萌发了人们对于美好生活的憧憬,充满物质享受、无拘无束的世俗“安乐乡”便在民间传说中诞生了。显然,上述诗句记载也和老勃鲁盖尔的画中场景颇为契合;然而,“勃老”此作实则蕴含着更加深刻的道德警示,而非单纯的享乐主义。

一个有趣的细节是,纵观此画你会发现尽管画中横七竖八躺着三位尼德兰村民,但位于作品正中央“C位”的并不是人类,而是一枚正在奔跑、插着一把餐刀的碎裂蛋壳。若仔细端详画作,类似令人忍俊的“移动食物”细节在画中远不止这枚“跑蛋”。画面右侧餐盘内有一只试图站立起来的烤鸡;在它身后一头后背上插着餐刀的烤猪在山坡上飞驰;左侧木棚中张嘴的骑士并非是在期待屋顶上的馅饼或浓汤滑落使他可以坐享其成,而是坐等他眼前的一只烤鸽子飞进嘴里(遗憾的是,这只烤鸽子在之前的修复过程中被意外抹去)。此外,左侧屋簷下一大块切角的奶酪、用香肠围起的栅栏、右侧成堆的面包、散落在餐桌上的食物,以及右上角手拿木勺试图挤进“安乐乡”的村民…老勃鲁盖尔试图用这些充满天马行空想像力的滑稽表现手法来阐明个人对于“安乐乡”的态度──他鄙视人类与生俱来的贪欲,并通过“安乐乡”中看似取之不尽的“自助餐”、不劳而获的享乐主义来讽刺出自七宗罪中的“暴食”和“懒惰”所反映出的精神空虚,进而唤起观者的深省。