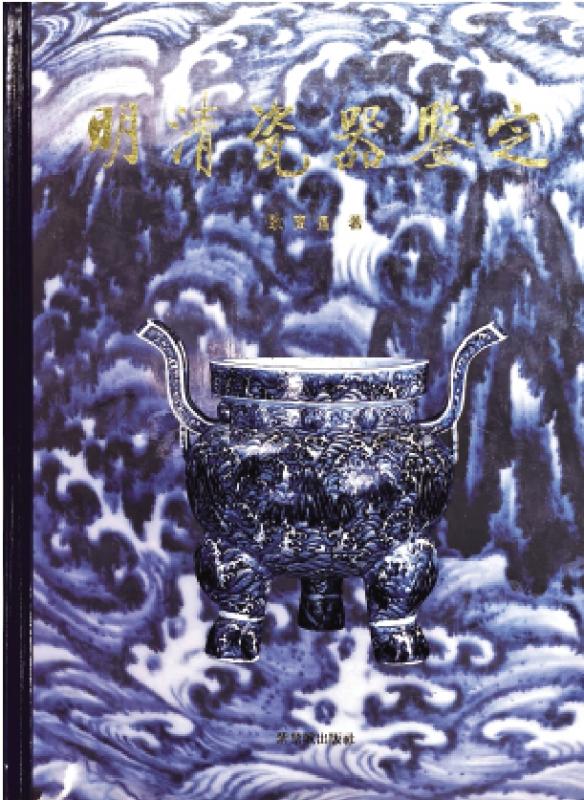

图:耿宝昌著《明清瓷器鉴定》,故宫博物院紫禁城出版社,一九九三年第一版第一次印刷本。/作者供图

故宫博物院是中国古陶瓷学术研究的圣地。这里除了有两汉魏晋隋唐瓷器,特别是宋元明清完整体系的官窰瓷器收藏,总量达三十五万件,还有孙瀛洲─耿宝昌、陈万里─冯先铭,分别代表的传统经验瓷器鉴定研究和现代考古科学鉴定研究最高成就的双阙,共同撑起中国古陶瓷学术殿堂。冯先铭先生继陈万里之后,运用考古学方法对古窰址进行发掘调查,文献记录、出土器物、传世瓷器三者相互校证,从而断定瓷器的时代及窰口,开创了古陶瓷研究新天地,把中国古陶瓷研究学术话语权拉回国内。冯先生于一九九三年,以七十二岁“壮年早逝”,如今耿先生也以一百零三周岁的高寿辞世,不禁使人倍感惆怅。

上世纪三十年代,耿宝昌进入享誉京城的文物行“敦华斋”,拜古陶瓷鉴定家、“宣德大王”孙瀛洲为师,抗战胜利的一九四五年,年仅二十三的他已是业界后起之秀,在琉璃厂开办了“振华斋”文物店,寓意振兴中华。一九五六年,在中央政府文化部文物局局长王冶秋、故宫博物院院长吴仲超邀请下,师徒二人相继加入故宫博物院,先后为国家抢救回来的瓷器等各类文物难计其数。一生经手过目的历代瓷器上百万件。国内绝大部分博物馆一、二级瓷器藏品,都经他鉴定过;国外收藏的中国古瓷器,很多也经过他鉴定。耿宝昌总结古陶瓷鉴定要领和评判标准,创立了“造型、纹饰、胎釉、款识”四位一体的鉴定体系,简称“型纹釉款”,就像中医诊病“望闻问切”一样,被古陶瓷鉴藏界奉为四字真言。他于一九九三年出版的《明清瓷器鉴定》,辑录几十年来过目的明清各代官窟瓷器,全书六十馀万言、近六万幅图片,是第一部系统阐述明清瓷器鉴别方法的专著,被誉为“二十世纪中国文物鉴定的里程碑”、“中国古陶瓷收藏界的圣经”。以传统经验鉴定著称的他,还热衷于古陶瓷学术研究,积极促进国家文物局主持、冯先铭主编的《中国陶瓷》的修订完善;对科学考古寄予厚望,相信随科技、研究、资料更新,陶瓷鉴定研究会获得新发展;一九八六年,他和冯先铭受文物局指派,参加在荷兰海牙举行的南海沉船打捞文物拍卖会,深受触动,回国后报请上级机关最终经国务院批准,于一九八七年成立了国家水下考古队。冯先生去世后,耿先生对我说:以前两人经常一起出差,遇到问题有个商量,现在真不习惯。

我于一九八三年毕业分配到故宫博物院时,耿先生已经六十一岁,在院内健在的国内外知名的十几位大专家中属于壮年。他给我最深刻印象是“简”。就是《尚书》舜帝“教胄子(教育贵族子弟)”,“简而无傲”、“简而廉”那个简:为人不摆谱,处事方正、自律。那时他上下班总是骑一辆二八大槓自行车(车轮直径二十八英寸),不知为什么特别高,因此感到他人也很高。当时实行福利分房。一九八四年春,院里有一批房屋要分给职工,我是分房委员会秘书。耿先生家只有一间半平房,委员们建议给他一套楼房,将原住平房交出来。耿先生回馈意见:不要新房啦,现住琉璃厂附近,孩子在北师大附中上学方便。几年后,文物局认为他住房条件太差,将一位司机分新房后,腾出的西四大拐棒胡同一套旧房分给他。直到一九九二年故宫又大批分房时,才又给他补了一小间。耿先生对此毫不为意。

耿先生从学徒做起,成长之路历经艰辛,但他对年轻人大加提携,希望他们顺利成长,因此深受年轻人爱戴。上世纪八十年代初,鉴于不少专家年事渐高,院里便成立了研究室,将专家们集中到研究室,提供比较好一些的生活和工作条件,以便整理昇华一生的学术成果。耿先生在承担文物库房工作的保管部陶瓷组,几次谢绝院领导美意,说那里的年轻人离不了他,他也不愿意离开他们。就这样,他一直留在保管部(后来改组为古器物部)。九十年代台湾同胞兴起一股收藏热,杨新副院长和我先后几次陪同他们赴西藏、承德、山西、内蒙古等地考察文物古蹟,每次在京逗留,耿先生都与他们餐叙,学说藏语“突几其”(谢谢)、“扎西德勒”(吉祥如意)。

一九九一年,故宫博物院为激励学术研究,第一次进行优秀论文评选活动。当时规定参赛者不当评委,耿先生显然放弃了参评机会,而甘为他人特别是年轻人做嫁衣。当时我还没有职称,但成为五位三等奖之一。前辈学人的高风亮节、不拘一格,令我终身难忘。一九九九年,他和杨伯达、杨新应邀到香港鉴定文物,大家又相逢。二○一一年,我从香港回到国家博物馆工作,后来在故宫见到耿先生,他已九十大多,想起《礼记.檀弓》孔子晚年,学生子贡称“哲人其萎”,原来是说人老了个头缩水。如今德高望重的耿先生走完“期颐”(百岁)人生,用《论语》子贡所说“其生也荣,其死也哀”,应不为过吧!