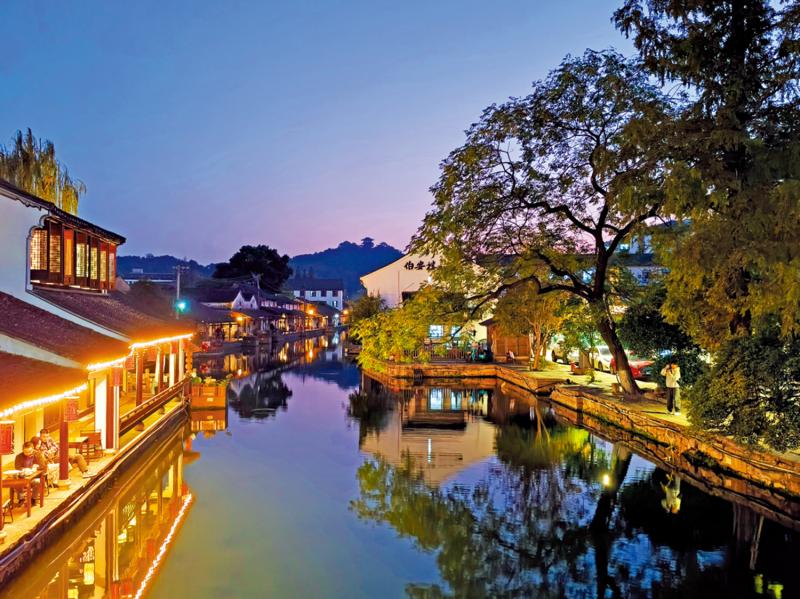

图:老屋依旧,母亲安在。\作者供图

回到老城收拾老屋,差不多要穿越整个城市。车流不断,工地处处,到处忙忙乱乱,我只觉得喧闹。下了地铁,粉红的晚霞在府山背后,映衬着大善塔,我随手拍下照片。走进老街区,终于安静下来。枕河人家有的在廊簷下炒菜,有的一家人在门前围坐吃晚饭,有的屋内传来家人说话和电视的声音……市井烟火一如往常。

万家灯火间,母亲的老屋没有灯光,门是关着的……走进老屋,我有意大声叫道:“妈,我回来了!”然而,老屋静寂无声。

记得那些年,无论我们几点到,母亲都等着,小炖锅里煨着红枣莲子羹,温热的,到家就能喝。冰箱里还买好了我喜欢的甜酒酿。冬天回来时,我跟母亲挤一张床,母亲把电热毯开得暖暖的,母女聊着天,慢慢睡着。

我把屋内所有的灯都打开,一个人坐在客厅里。我和妹妹来过几次,东西已收拾差不多了,母亲的床和枕头都留着。此刻,听不见母亲叫我们的声音,看不见母亲的笑容,但感觉母亲还在,我坐在沙发上好像在等母亲。觉得母亲就是出门了─就像从前,上街买东西去了,到图书馆借书去了,去看越剧了,去走亲戚了,去新加坡了……

这是母亲走后,我第一次独自回来。前几天都是与姐姐妹妹一起同行,聊聊天,能把话题岔开。但这哀伤,我终要独自面对。上午路过母亲住过的医院,那些日夜陪伴母亲的情景浮上心头,忍不住泪流满面……

初冬时分,街边依然隐约桂香,还有一棵桂花树在开─母亲曾提醒我们,今年是闰年啊!这缕芳香,母亲能闻到吗?

母亲之聪慧,在病中更让我们刮目相看,我们只知母亲聪明,却不知母亲如此聪明,超出我们过去的认知─思路一直清晰,反应一直敏锐,记忆一直极好,过去的经历、老同事的名字、在香港一百层楼上吃料理看日落、八十岁生日在夏威夷、十多年前在新加坡拍照的背景都记得清清楚楚……什么卡在哪里、里面还有多少余额,我们谁给的什么东西怎样处理、自己“走”时想穿什么衣服,甚至手机密码也早早取消……都考虑得妥妥当当,滴水不漏。

母亲越清醒,我们越心疼。有时我们想,宁可母亲糊涂一点,或许能减少痛苦。每每想起母亲最后那句清晰又带着歉疚的话“还有尿片吗?……帮我换换吧”,我就心痛得慌,母亲一辈子体体面面,总是怕给任何人添麻烦,哪怕她的子女。

母亲怕我们伤心,自己病痛中,却一再安慰我们:你们带妈妈去过那么多地方,看那么好的风景、吃那么好的美食,孩子们都孝顺,妈妈很幸福,妈妈没有遗憾。

在母亲生命最后一程,子孙环绕陪伴,片刻不离。我们都不善言辞,忍泪日夜守护母亲,母亲清醒我们就假装轻松地聊天,想吃什么马上去买,腿痛背痛就揉腿拍背……母亲难受时,我们不敢睡觉,整夜坐在床头盯着。母亲身边始终有自己的亲人陪伴守护。母亲清醒时,我把寄给妈妈还没来得及看的书《缱绻与决绝》拿到病房,说:妈妈我读给您听吧。母亲说:好!但母亲最终没机会听我给她唸书了。

我和妹妹从母亲衣柜里选了一些衣服,带走自己穿。还找到几本相册,家里的老照片,我们小时候的、上大学时的、成家后的,母亲都保留着。那些年,全家圆满,笑容舒展,一张张翻看,令人感慨不已。

母亲讲过我不到两岁时,母亲因病住院,我跟爸爸说:妈去哪儿我去哪儿,妈妈住院,我就去不了啦!长大后,我们很希望自己走到哪里,就带妈妈到哪里,与妈妈一起看这个世界。收拾母亲的遗物,还发现了二○一九年为母亲申请赴港探亲的审批表。母亲曾在二○一五年、二○一六年到香港,与我小住三个月。如果不是后来香港发生事端,母亲本可第三次赴港,那我就能多一些与母亲在一起的回忆了。

二○一六年的母亲节,我在朋友圈写:“过去出差密集,时空转换频繁,常常夜里突然醒来,茫然不知身在何处。记得有一次回老家,梦中大叫‘妈,我在哪儿?’母亲听见了,白天聊起,母亲笑说:不知道自己在哪,还知道叫妈。或许在我们内心深处,潜意识里,妈妈总是那个不离不弃、最可靠、随时召唤的向导和陪伴吧。”

将来我的梦中,会不会再叫:妈妈,我在哪儿?可是,老屋灯明如旧,却再也听不见妈妈的应答了。