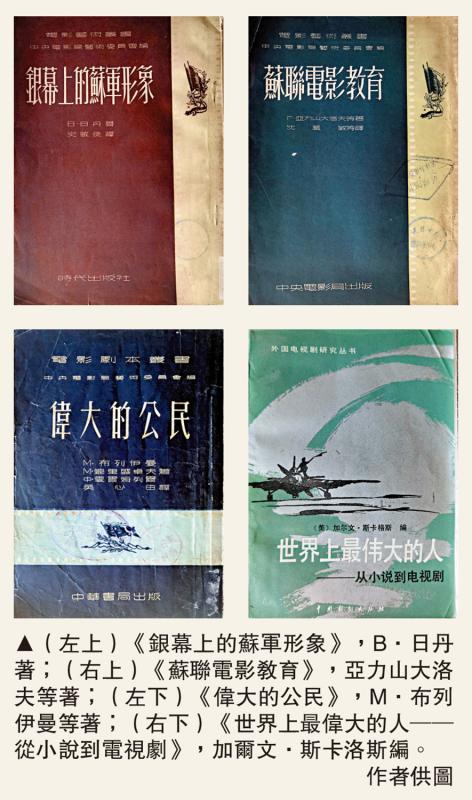

图:(左上)《银幕上的苏军形象》,B.日丹著;(右上)《苏联电影教育》,亚力山大洛夫等著;(左下)《伟大的公民》,M.布列伊曼等著;(右下)《世界上最伟大的人──从小说到电视剧》,加尔文.斯卡洛斯编。\作者供图

年轻人一旦迷上戏剧,就很容易生出幻梦:“读剧”再过瘾,也不如自己编个剧。

青春本是造梦时,哪个年轻人没有梦想呢?我十八岁就入了新闻之门,眼界是打开了,生活阅历也日渐丰富,这对造梦是有利条件;但是抢新闻赶稿子争分夺秒,又令我无暇他顾。现在回想起来,彼时一定有不少奇思妙想,刚一萌发就被客观现实给湮灭了。

幸好,还可以抽暇去淘书──有一段时间,我不光专注于淘剧本,也留意去淘那些与编剧有关的旧书。上世纪七八十年代的旧书店里,早年出版的苏联图书占有相当大的比重。我在天津日报资料室清架处理的图书中,就挑选了好几本苏联的电影理论书,如B.日丹著的《银幕上的苏军形象》(时代出版社一九五一年十一月初版);亚力山大洛夫等著的《苏联电影教育》(中央电影局一九五三年七月初版);还有一本以被暗杀的政界名人基洛夫为原型改编的电影《伟大的公民》(剧中主角改名为沙霍夫),这个本子是中华书局一九五二年出版的,由M.布列伊曼等人合着,里面附有多张电影剧照。应当说,这些旧书是我接触到的第一批与编剧有关的电影著作。

为进一步了解戏剧理论,我还淘到一本《斯坦尼斯拉夫斯基全集》(三),这是中国电影出版社一九七九年出版的,里边收录的是斯翁的重要著作《演员的自我修养》;此外,我也开始留意西方另一派戏剧理论,即与斯翁的“沉浸派”相对立的布莱希特“间离派”的理论。我淘到一本《布莱希特论戏剧》(中国戏剧出版社一九九二年出版),如获至宝──因为书中有一个单元专门论及中国戏剧,如《论中国人的传统戏剧》、《中国戏剧表演艺术中的陌生化效果》,等等。这个德国人的观点令我蓦然发现:原来在外国人眼里,中国最纯粹的“土特产品”,其实是很高级的,其“间离效果”竟是与生俱来的。

除了电影,我也淘了一些电视剧的书,如上海文艺出版社一九八二初版的《电影与戏剧》(电视剧专辑),里面不仅收录了十几个当时走红的国内电视剧名作,还收录了法国电视剧《小法岱特》、意大利《蜘蛛的战略》等外国剧本和研究文章,还有一篇对国外电视剧的综述。另外一本同类书,是美国人加尔文.斯卡洛斯编的《世界上最伟大的人──从小说到电视剧》(中国戏剧出版社一九八六年十月初版),他把八篇美国短篇小说与根据这些小说改编的八个电视剧本合编在一起,让读者一目了然地窥视到从小说到剧本的门径和奥秘,这对像我这类心里埋藏着编剧梦的年轻人来说,实在如解渴之甘泉也。

既有甘泉之滋润,又做了这么长时间的“案头作业”,那我这个“编剧梦”能否实现呢?其实,不用我回答,读者诸君一看本文标题就已然明白了。不过,我还是要坦白两个一直秘而未宣的事实──这是我最接近实现编剧梦想的两次良机:

一次是在上世纪八十年代中期,我担任天津日报政教部主任时,记者刘敏写了一篇关于残疾人刘士钺刻苦钻研音乐考古,将中国骨笛用数种文字推向世界的感人故事,文章的题目叫《生命交响曲》。文章见报后,立即引起一位电影人的浓厚兴趣,他就是电影美术师童景文。他长期供职长影,一九七九年才调到天津电影制片厂。他给我打来电话,说自己当了一辈子美工,最大的心愿就是独立执导一部影片,圆一个导演梦。眼下,只缺一个剧本、一次机会。读了你们的文章,我觉得机会来了,我要约你们──你和刘敏──给我写一个好剧本,我有信心把这个人物拍成一个精彩的电影……就这样,我们开始筹划这个电影,童导几次约我们到他家商议剧情,我们也数易其稿,列出了详细的故事梗概,甚至对邀请哪位演员都开始议论了。一切看似顺利,孰料半截翻了船──那天,忽然接到电影制片厂的一个陌生电话,说是领导已经把这个片子的导演任务交给他了……我和刘敏都震惊了,忙问:“那童导呢?这个项目从无到有,一直是童导在操办呀!”对方轻描淡写地说,他,只是个美工,怎么能当导演?他已经不再管这个项目啦。

这是我第一次直面电影圈内的错综复杂钩心斗角。我和刘敏当即决定:没有童导,这个项目我们宁可不做。

另一次机会发生在九十年代初,当时我刚出版了一本描写假画贩子诓骗艺术家,并由此引发一场两岸打假的纪实文学。这个新颖的题材立即引起了导演黄健中的注意。当时我正在家中养病,忽接电话说是黄导已到我家楼下,我连忙下去迎接,只见两位中年人正从一辆北京牌照的汽车上下来。当时黄导刚拍完电影《小花》,我在电视上看过他的节目,一眼就认出了他。他把同伴介绍给我:“这是我们北影厂的编剧江怀延。”我给他们倒了茶,他们就开门见山直奔主题──江说,我们看了你的书,很感兴趣,也跟厂领导做了汇报。黄导很想把这个故事搬上银幕,问你有没有意见?我当然没意见。黄导接着说,我们这次来就是想先定下这本书的改编权,你如果愿意,也可以一起参与编剧。说着,他拿出一个牛皮纸信封,“这是先付给你的一千元订金……”

然而,黄导他们离开以后,却没了音信。几个月后,我找出江怀延留给我的名片,大着胆子给他打了一个电话探寻,他在电话中有些支吾,只说这个项目上边还没批覆,让我再等等……遗憾的是,我一直没等到回复。这次编剧梦又无疾而终了。

有梦的人生,终究是美好的。无论最终是梦圆还是梦碎,都比无梦要好。如今,我已到了“无梦”的年轮,回眸望去,青春的幻梦依然停留在来时路上,闪着点点荧光。