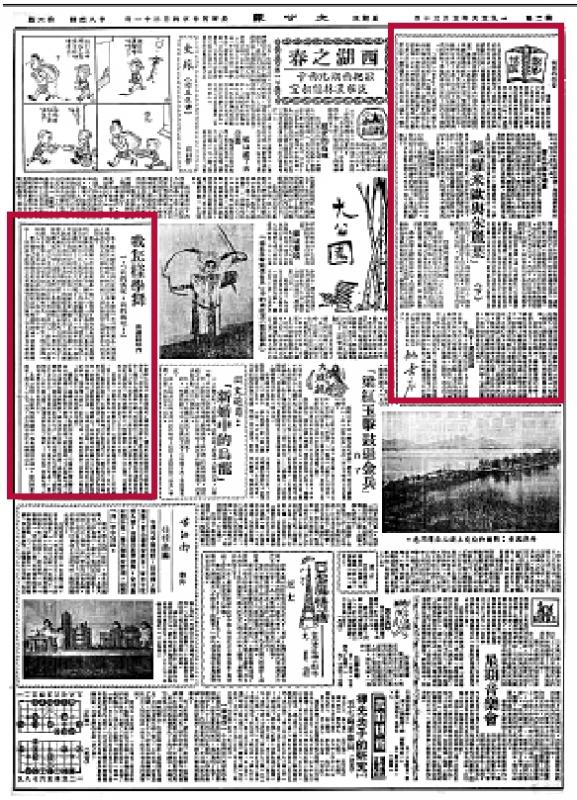

图:金庸在《大公报》“大公园”曾以笔名“林欢”发表国外文化艺术类文章的译作,同时以笔名“姚嘉衣”撰写影评,图为1956年5月30日的“大公园”版面,同时出现“林欢”的《我怎样学舞》和姚嘉衣的《谈“罗米欧与朱丽叶”(下)》。

近30年前,李以建初来香港,经当时中国社会科学院文学研究所所长刘再复举荐到金庸身边工作。李以建分享了金庸武侠小说以外的写作,在影话、专栏文章、翻译、学术论文、散文、社评六个写作类别中的奇闻趣谈。

1951年5月8日,金庸在香港《新晚报》副刊版的“下午茶座”以“姚馥兰”笔名开辟《馥兰影评》专栏,每天一则,介绍和评析电影作品,尤其是刚刚上映的新电影。到了月底,才写了21则,金庸却将此专栏改为《馥兰影话》。“金庸影话每天一篇,由一个人来撰写,时间长了,很容易堕入一种套路模式。为追求新意,金庸刚开始采用的写作策略,是变化作者的身份。”李以建说:“取名‘姚馥兰’,其意来自英语的‘your friend’,《馥兰影话》自然以一个女性作者的口脗来写。在具体的‘影话’中,金庸不仅扮演一位涉世不深的年轻知识女性,而且还虚构了‘丁谟’表弟、小表妹、小罗、叔叔等人物,经常一起看电影,相互交流畅谈,偶尔穿插的对话,增加了文章的活泼性,又能借他人之口道出不同的意见。《馥兰影话》专栏的刊花设计图案是一位剪短发的女性执笔在撰写文稿。”“至1952年8月28日,金庸以另一个笔名‘林子畅’撰写《子畅影话》专栏时,作者的身份转为男性,该专栏的刊花设计图案也改为一位戴眼镜的男性正坐在影院中观赏电影。”

而后金庸又以“姚嘉衣”为名在《大公报》副刊版“大公园”撰写《影谈》专栏,从更加专业和内幕的角度,分享与电影相关的见闻。为配合此专栏,金庸还在副刊版“大公园”内开辟了由“姚嘉衣主答”的《电影信箱》,专门回答读者的各种提问,“其中的提问不少都是金庸自己杜撰的,实际上是以一种自问自答的形式来解开读者的种种困惑,如回答如何实现当演员的梦想:《想做电影演员》、《做演员的梦想──谈《红伶梦》》。”

除了影话外,金庸一生还与英文翻译有不解之缘。李以建说,从1946年秋金庸初次踏入报界,谋求第一份职业,担任杭州《东南日报》的国际电讯翻译编译;紧接着第二年以中英文笔试和口试的优异成绩被《大公报》录用为电讯翻译;直到2010年,又以英文撰写的论文《唐代盛世继承皇位制度》,获得英国剑桥大学哲学博士学位。李以建回忆:“自《新晚报》创刊后,金庸以笔名‘乐宜’翻译了三部英文著作,均为新闻纪实性的长篇报道。金庸为《大公报》撰写‘影话’和‘影谈’时,以笔名‘子畅’翻译了美国左派剧作家J.H.劳逊的《美国电影分析》和法国文学家莫洛亚的《幸福婚姻讲座》,分别于《大公报》连载。此外,金庸还以笔名‘林欢’翻译国外文章,刊载于《大公报》。”