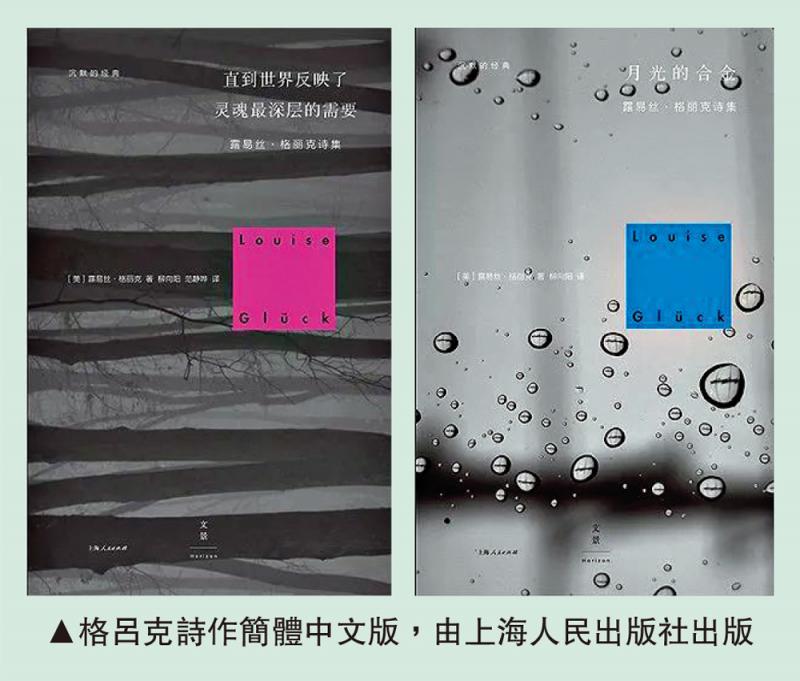

格吕克诗作简体中文版,由上海人民出版社出版

诺贝尔奖总能引起关注。与科学类奖项相比,文学因为大众性更强,受到的关注也更多。今年的诺贝尔文学奖於北京时间10月8日19时正式揭晓,美国诗人路易丝.格吕克(Louise Glück,内地译露易丝.格丽克)获奖。据诺贝尔奖官方网站介绍,她於1943年出生於纽约,现居马萨诸塞州剑桥市。除了写作,她还是耶鲁大学的英语教授。1968年,她出版处女诗集《头生子》,至今著有10余本诗集。\胡一峰

路易丝.格吕克诗集《直到世界反映了灵魂最深层的需要》《月光的合金》被译成了中文。据说,公布奖项当天,图书电商网站上这两部书销量大涨。内地网站“当当网”1小时销售册数分别达到近万册,日均销量暴涨450倍。即便如此,这位诗人在内地读者中并不够普及。不过,有了诺贝尔奖的加持,随着媒体的介绍和专业解读,相信大家会慢慢了解并喜爱上这位诗人。

直击人心的诗句

格吕克的诗别有风味。有的句子让人心惊,“我要告诉你件事情:每天/人都在死亡。而这只是个开头。”(《幻想》)简直像一部悬疑恐怖片的开头,让读者混乱的心绪突然沉寂下来,如一块石头向湖底坠去,不知最后会落到哪裏,但周遭的一切似乎已不再要紧。

有句子则叫你倍感温馨:“几周前我发现我母亲的一张照片─/她坐在阳光下,她的脸涨红像是洋溢着成就或胜利。/太阳照耀着。几隻狗/在她脚下打盹,在那裏时间也睡着了,/像在所有照片中一样平静、不动。”(《夏日花园》)长句、短句以及词组,组合成一幅视觉感很强的画面。更重要的是,这样的画面并不需要读者有丰富的想像力或周密的逻辑思考,顺口读去,画面就呈现在人的眼前。

这样的句子还有:“十二月底:我和爸爸/去纽约,去马戏团。/他驮着我/在他肩上,在寒风裏:/白色的碎纸片/在铁路枕木上飞舞。/爸爸喜欢/这样站着,驮着我/所以他看不见我。”(《雪》)类似的场景,我们做孩子时或许都曾有过,但这种情感,却等我们做了父母才真正体会到。最后一句“所以他看不见我”,尤让人心动。时空彷彿重叠在了一起,此时被父亲驮在背上的,似乎已是那个长大了孩子。父亲看不见背上的孩子,长大的孩子却能以全知视角回望寒风中的父亲和当年的自己。个中感触,非经历者不能知;知者又未必能言,能摹其状者,正是诗家。

人我共通的探索

说实话,我也是得知诺贝尔奖揭晓的消息后,才未能免俗地读了一些格吕克的诗。虽然读得不多,但深受感动。这种感动是我在读中国的诗人时也曾有过的。比如,昌耀的《高车》:“从地平线渐次隆起者/是青海的高车/从北斗星宫之侧悄然轧过者/是青海的高车/而从岁月间摇撼着远去者/仍还是青海的高车呀。”说来奇怪,这些诗营造的意境或意象,其实差别很大,但读后给人的感动,却大致相同。而在我看来,是否能给人以感动,正是真诗与假诗最重要的区别。

读这些诗,你会感到圣经裏的巴别塔寓言或许是个谎言。是的,上帝让人类说不同的语言,使人类相互之间不能沟通,从而破坏了人类建造通向天堂高塔的计劃。但,人类除了语言,还有情感。情感的普遍性,足以超越和克服语言不同带来的隔阂。而个体的意义也经由共同共通的情感而获得了某种普遍性。据报道,格吕克此次获得诺奖的理由正是“因为她那无可辩驳的诗意般的声音,用樸素的美使个人的存在变得普遍。”普遍意味着超越,而以我一个中国人的思维看来,个体的普遍化或说超越,并非主体的无限膨胀,而是最大限度地寻求人我共通之处,其中包括认识,当然更包括情感。

路易丝.格吕克曾这样说,“我喜欢那些在书页上如此之小、但在心灵中变得伟大的诗歌;我不喜欢那种虚张声势、但逐渐变小的诗歌。”(《诗人之教育》)我想,这是她的诗论,也给我们提供了一条读诗指南。