艺术家刘炳逸一直致力于研究在味觉记忆的影响下的多重身份和身份歧义。他习惯于通过跨媒体研究,现场调查和现场表演来生成去地域化的视觉语言。他的表演包含多种形式,可与他人互动或将自己融入景观。这些项目使他试图与自己的经历建立真诚的联系,以赋予陈词滥调新的个人含义。

《消化不良》是刘炳逸在2020年所完成的双屏影像。探索味觉记忆与味觉身份之间的关系是此项目的研究方向。他重新整合了巴尔的摩的Canton城区关于1786年华人移民的信息,将收集的信息编入新的文本,最终构建出关于味觉身份的独立语境以探索身份的流动性和延展性。同时在影片中他提到了对于全球化和城市化对于味觉身份的影响和反思。“城市化和全球化的味道如何?篡改味觉记忆会导致新的身份问题吗?无论如何,新的味觉记忆正在发酵。”

《消化不良》截图图片由艺术家提供

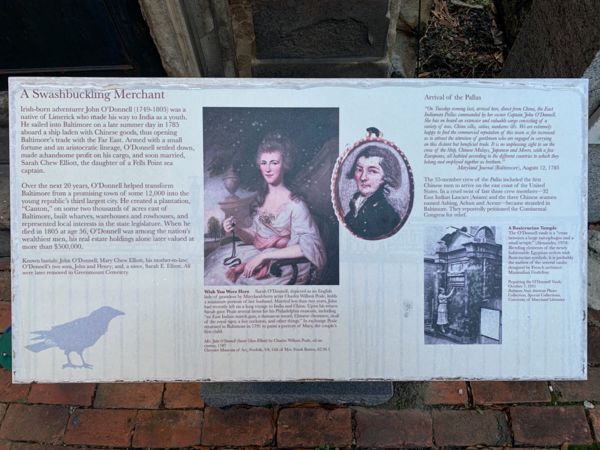

1785年8月9日,三个中国人被一艘名为Pallas的商船从中国广州运到巴尔的摩。他们是最早来美国的中国人。船长是一位叫约翰·奥多内尔(JohnO’Donnell)的爱尔兰商人。他卖掉了船上的所有货物,并在巴尔的摩港口附近购买了大概2000英亩的土地。后来那个地区被命名广东(Canton)并沿用至今。这三个中国人分别是Ashing,Achun和Aceun。对他们而言,当时的美国食物种类较为单一。面包,黄油,牛奶应该是最常见的饮食了。对于吃惯了粗粮和青菜的三个中国人接受面包和牛奶对他们来说是一项生理和心理挑战。那些根深蒂固的味觉记忆将不断涌出,提醒并指引他们。与熟悉的味道分开很长时间会导致食欲不振,精神焦虑甚至思乡。两个月后,那三个中国人开始寻求返回祖国的途径。

约翰·奥多内尔(JohnO’Donnell)墓

图片由艺术家提供

味觉冲突与意识形态。在中国,味精被广泛用于烹饪中,像文化一样渗透到人的体内。而在美国,营养界存在各种短暂的时髦观点,很多根本不靠谱。怀疑味精的观点开始于1960年代,带有一定的对亚太人偏见的色彩。当年,一个伪科学症状被媒体普遍化,叫做“中餐厅症”(Chinese Restaurant Syndrome),流行说“吃过多含味精的中餐会发疯”。因此,许多美国的中餐厅开始不使用味精。最近两年,有美国科学家证明味精对身体没什么不好,欧美人慢慢开始意识到味精的作用和魅力。味精的身份证明和西方社会的意识形态有关,减少偏见和冲突是一种政治正确。现在英文已经从日语吸收了一个新词:umami(鲜味)。在我们传统的5个味道概念(苦,甜,酸,辣,咸)已经把鲜味加进去了。如今,西方世界在许多方面都扮演着标准制定者的角色。味精在西方世界完成了一种东方式的味觉表达,很被动的表达。

《消化不良》截图

图片由艺术家提供

在影像中,观众可以觉察出《消化不良》其实包含两个层面。一是身体层面的,另一个是文化层面的。人体胃肠道功能受神经、内分泌系统协同支配、调节,其所拥有的神经细胞数量仅次于中枢神经,对外界刺激十分敏感。在社会,经济和政治动荡的时刻,当物质问题没有现成的答案时,精神问题变得更加突出。我是谁?生活的重点是什么?在澳大利亚的公共话语中,人们将食物多元文化作为庆祝该国对移民文化开放的标志。但是这种对澳大利亚种族多样性食物景象的明显庆祝已经与公共话语层面上的一种强烈的仇外心理一同出现。尤其是,澳大利亚媒体和官方话语中对外国食物的厌恶常常表达出对亚洲移民的恐惧。”我们受制于我们所拥有的某些事物,并且我们可以将某些事物作为我们所拥有的对象进行关联。我们通过差异化和融合而成长,包括思想和感觉,从而使它们之间的联系更好。“

刘炳逸在《消化不良》中谈到,“我的担心来自于即将松动的身份根部,童年里宝贵的味觉记忆变得模糊甚至不再出现了。那些味觉记忆的宝贵之处在于它携带着一系列的人生经验和日常。那些琐碎的过往更纯粹,更世俗,不含添加剂。”