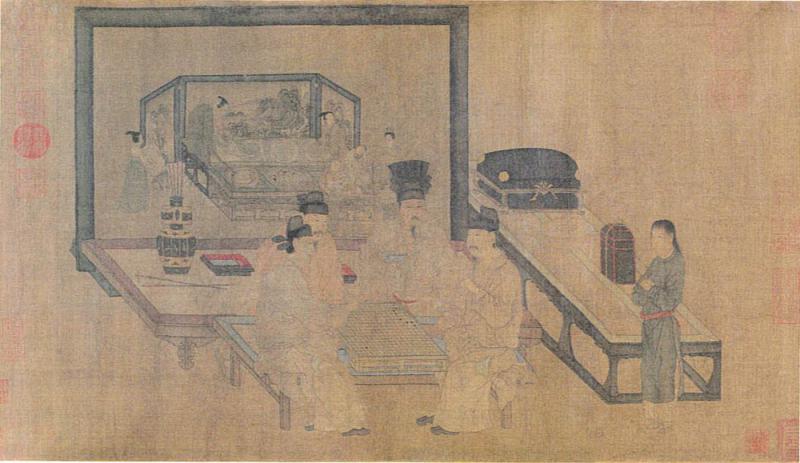

图:周文矩的《重屏会棋图》乃本文分析重点

前几年,《达芬奇密码》(港译《达文西密码》)、《但丁密码》(港译《地狱解码》)等电影热映,给本就耐人解读的艺术史又蒙上了一层神秘的面纱,内地也出现了《清明上河图密码》等小说。一时间,或真或假、或优或拙的艺术“解密”俨然成风。

实际上,真正的此道高手乃是巫鸿,他的美术史著作常给人“解码”之感。他总能从新的角度撬开中国美术史,又常拈出标识性概念,在画裏与画外、画家与作品、世风与笔墨之间实现一种贯通性的解释。\尼三

巫鸿在《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》中,他从“废墟”意象入手,纵论古今中西,把《读碑图》、电影《小城之春》、北京的圆明园遗址公园和“798艺术区”等看似风马牛不相及的东西置於一个叙述框架之中,作出了富有新意的解释。在《重屏:中国绘画中的媒材与再现》裏,他又把焦点转向画的物质形式,不仅把一幅画看作是画出来的图像,而且将其视为图像的载体,从“屏风”切入作出了一番精彩论述,这一研究弥补了以往美术史对卷轴、泥墙、册页、扇子或屏风等画的载体关注不够的缺陷,更大的意义则在打开了观察美术史乃至艺术史的“脑洞”。

巫鸿在书的开头就提出了一个根本性的问题,什麼是中国绘画?它是指一种物质形态还是指图像再现。在他看来,答案不是非此即彼,而是在载体与图像融通的视野下得到解释。因此,在书的结尾他又提出“元绘画”的概念,“元绘画必须将一幅画既作为图像载体,又作为绘画图像来解释。换句话说,真正的元绘画所展现的传统中国绘画的自我知识必须是双重的,同时是对媒材和再现的指涉。要同时展示这两点,一件元绘画必须是反思性的,要麼反思其他绘画,要麼反思自己。前者是相互参照,後者是自我参照。”巫鸿认为,这样的例子相当少。在本书中提到的诸多画作中,只有周文矩的《重屏会棋图》符合这一标準,这幅画也因此成为本书分析的重点。

这幅画最初出现在一扇独立的屏风上,进入宋代宫廷後被裱成了横卷。周文矩被认为开创了“重屏”的先河。巫鸿认为,画屏具有两个主要功能,“屏风既能够挡住它後面的事物,同时也能够表现出图画错觉来欺骗人的眼睛。”所谓重屏,大概是指屏风画内又画有屏风,而画中的屏风上可能还画有屏风,由此构成一种层层套叠的视觉奇观,打个不一定恰当的比方,好比“盗梦空间”。屏风是理解这种“奇观”以及本书内容的核心概念。按照书中的界定,屏风具有“多样的角色”和“模糊的身份”。它可以在三种意义上被理解。其一,作为三维空间中的物体,屏风可以用来区分建筑空间。《礼记》中记载,在正式礼仪场合中,天子应该位於屏风前面南向而立。这个传统在整个封建王朝时期都得到了遵守。在宫殿裏,屏风环绕御座,像一种“边框”把皇帝在视觉上突显出来,强化了天子与他的臣民之间的等级关係。在家庭中,它界定会客区域,在卧室裏,它又屏障私密空间。其二,作为二维平面,屏风是一种媒材,可用来绘製图画。苏立文认为,直到宋代,画屏、手卷和壁画都是中国三种最重要的绘画形式。高罗佩则认为屏风是东方特有的装裱与展示绘画的方式。其三,作为画中所绘的图像,屏风又可用来构造画面空间,提供视觉隐喻。汉代以後,屏风图像在绘画中作为画中画出现,到了宋代,屏风对画面的装饰作用更加显著,承担了映射人们的情感、思想和心绪的功能,而这些东西恰是在人物画中很难表现的。

巫鸿在书中重点探讨的第一幅画作是《韩熙载夜宴图》。这幅图人们并不陌生,它被认为忠实地再现了韩熙载放蕩不羁的夜生活,一共包括四段场景,而在其间起到劃分和连接作用的,正是屏风。“从第一段场景到最後一段场景,傢具渐次减少,人物之间的关係则愈加亲密。画面的意义逐渐从描绘转为暗示,所传达的资讯亦变得愈来愈暧昧,留给人阐释的空间也越来越大。画的情色意味逐渐加深;画家好像把我们引入韩府深宅,穿透层层屏风,揭开它们所隐藏的秘密。”被拿来与这幅名画对比的是周文矩的《重屏会棋图》,这也是一幅包含屏风的作品。

巫鸿认为,在《韩熙载夜宴图》中,所有屏风都是实体的家居陈设,因而对画面进行了有效的分割,调节着展观手卷的动作。《重屏会棋图》裏的屏风则不同,它们不阻碍观者的视线,起到了打开的窗户的作用。《重屏会棋图》的前景是围在一起下棋的四个男子,画面中心是一个戴着黑色高帽的鬍鬚男,在他後面是一扇单面屏风,上面也有一个鬍鬚男,正在準备就寝,边上四个女子在做入寝前的準备工作,而在这一组人物的背後,又有一扇三折屏风,上面画着山水。屏风的反覆出现和交叠设计,模糊了现实与画面,造成了一种颇为迷幻的视觉效果。如果说屏风起到了“框架”的作用,那麼,《韩熙载夜宴图》中环环相扣的“框架”,在《重屏会棋图》中变成层层叠加的“框架”。在“元绘画”的意义上,这两幅图构成了一种互相参照的关係。《韩熙载夜宴图》是一个手卷,它通过缓缓展开来展示不同的场景,而在《重屏会棋图》中,展卷的动作被视线运动所取代。从中我们可以看到图像和构图在媒材之间的转移。

为了理解画家创作《重屏会棋图》的原意,巫鸿用另一张西方的作品与之进行了对比。这幅西方作品是《祈祷书》。在画中的前景,勃艮第的玛丽亚正在读一本书,两扇窗户在她身後打开,让人看到一座教堂的内景,圣母玛丽亚抱着圣婴坐在中央,而勃艮第的玛丽亚正跪在圣母面前,接受祝福,她胳膊下夹着的书,正是《祈祷书》。学者们认为,前景中勃艮第的玛丽亚正在读的书,应该也是包含此画的《祈祷书》。於是,我们看到,在中西这两幅画中,中心人物都反覆出现。《祈祷书》这幅画中,教堂裏的那一切或许就是勃艮第的玛丽亚在阅读时产生的内心幻觉。周文矩的《重屏会棋图》显然没有宗教意味,但在具有幻觉艺术的效果这一点上则是相同的。

通过这种幻觉的製造,《重屏会棋图》呈现出男性世界的两个空间。一个是外部空间,在这个空间裏,男性表现出社会形象和承担的社会职责,另一个则是私密的内部空间。十三世纪晚期刘贯道的《消夏图》也是如此。这幅图中,前景是一个私家园林,种着竹子和芭蕉,一位士大夫斜倚在凉榻上,左手拿着卷轴,右手拿着拂尘,两位侍女正朝他走来,一派退隐悠閒的景象。但在他身後的屏风中,又是另一幅景象,他出现在书斋裏,坐在一张床榻之上,注视着三位童子在準备纸墨笔砚,背後则是一幅山水画屏风。显然,在这幅画裏,反映私人生活的内部空间成了“现实”,士大夫的社会角色则成为了屏中画。但是,以“重屏”的形式反映士大夫生活的二元性则是一致的。

仕女与山水

在《重屏会棋图》等画作上有侍女的形象。而且,巫鸿认为,侍女图像在营造画作不寻常的视觉效果方面起到了重要作用。由此,巫鸿对屏风上的女性形象作了历史梳理和分析。他说,大约北魏时期,发生了从“列女屏风”到“仕女屏风”的转变。前者的女性形象只是用作儒家的道德教谕,後者则把女性变成了视觉欣赏的对象。这是中国绘画史上的一个重要时期,女性图像由政治和伦理象徵转变为视觉欣赏和男性慾望的对象。传为顾恺之所绘《洛神赋图》是第一幅以浪漫爱情为主题的绘画,表现的是以男性眼光来欣赏的理想的女性。在唐代以来现存於世的仕女屏风中,最突出的则是《簪花仕女图》,画中的美女充满了性感的魅力。

仕女屏风因而成为绘画的母题之一。另一个母题则是山水屏风。巫鸿认为,屏风的角色是多样的,汉代屏风上的画面通常是对教谕性故事的图解,目的是阐发儒家教条,起的是教导作用。同时,屏风也可以起到反射性作用,也就是把贤人高尚的心灵投射到屏风的画面上,这时就会使用超越世俗生活的山水形象,山水屏风也应运而生。巫鸿以与《重屏会棋图》同时期的《勘书图》为例,对此作了探讨。

《勘书图》的作者王齐翰,与顾闳中、周文矩是同时代人,也供职於南唐画院,为画院待诏,但画风与顾、周不太一样。《勘书图》中,有一位文士坐在小桌後面,桌上堆满了书、笔和展开的卷轴,暗示他似乎是在工作,实际上他却是在专心致志地掏耳朵。画中的焦点是一扇大屏风以及屏风前的矮几。屏风上是一幅全景山水,矮几上堆着书籍、卷轴和乐器,这都暗示着文士的生活情趣和追求。在後来的历史中,王齐翰的屏风图像成了一种模式,在文人绘画中被反覆使用,山水屏风也成为一种绘画母题流行开来。而到了元代,山水屏风又发生了新变化。此前的屏风中的人很难确定为具体的人物,因此也很难找到个性化的山水屏风。

到了一三四○年代,有人为倪瓒画了一幅肖像。倪瓒是著名的画家,而且他一生都坚持一种风格,他的山水画遵循着一种简洁的方式。画中的倪瓒右手握笔,左手执纸,安静地坐着,木无表情,在他身後的屏风上,是一幅山水,岩石垒垒的小岛,几株枯树,一间草亭,远处则是山峦。而当时倪瓒恰画有与此十分相似的山水画。高居翰认为,屏风上的画实际上就是倪瓒的作品。这一结论或许尚待讨论。但是,把《倪瓒像》和《勘书图》放在一起对比可以发现,屏风上的山水已经不是普遍的文人象徵,而是一个“特定心灵的产物”。这样,屏风图像的构图和笔法就与某个具体人物联繫在了一起。

巫鸿认为,从中可以观察“大众化与个人化之间的辩证关係。”“当这一图像成为文人自我表现的图画格套之後,它便不断地被吸收到中国绘画艺术的一般性语彙中,并被不断赋予新的含义。另一方面,这一扩散过程也迫使文人画家不断尝试甚至努力避免被同化到大众文化之中,因为文人艺术的一个基本特徵即在於其不断的思辨化和自我突显。但这种努力又不可避免地会产生出新的图像,被文人圈子以外的画家所利用。甚至在文人之中,最初的‘个人化’山水屏风图像也不可避免地会变得千篇一律。”但也有例外。没有任何绘画或书法的素屏是唯一能免於为大众文化挪用的屏风种类。巫鸿的研究表明,一三六○年前後素屏成为一些著名的文人业馀画家所喜爱的绘画母题,其流行与这些画家在元末大动荡中归隐山林成为隐士的倾向相符合。明初的画家延续了这一传统,到了明代中期的文徵明,这一屏风图像最终成为一个固定的绘画传统。

《重屏》这本书不算厚,除“绪论”和“尾声”,分为四章。巫鸿把美术史与考古、政治、社会等进行交叉研究,行文流畅,旁徵博引,给人以极多启发。以我的阅读体会,稍有可议之处的是第四章“皇帝的抉择”。本章研究雍正、乾隆的美术生活,并试图将其与清朝的“汉化”、皇帝的意识形态权谋等话题相勾连,或许作者本意是对书的主题作出理论上拓展和时段的延伸,但或许延展太过,反有牵强之感,正如悉尼.胡克所言,原因的原因的原因,就不是原因。对文本或图像的解读,似也应秉承此理吧。

(本文图片摘自《重屏:中国绘画中的媒材与再现》)