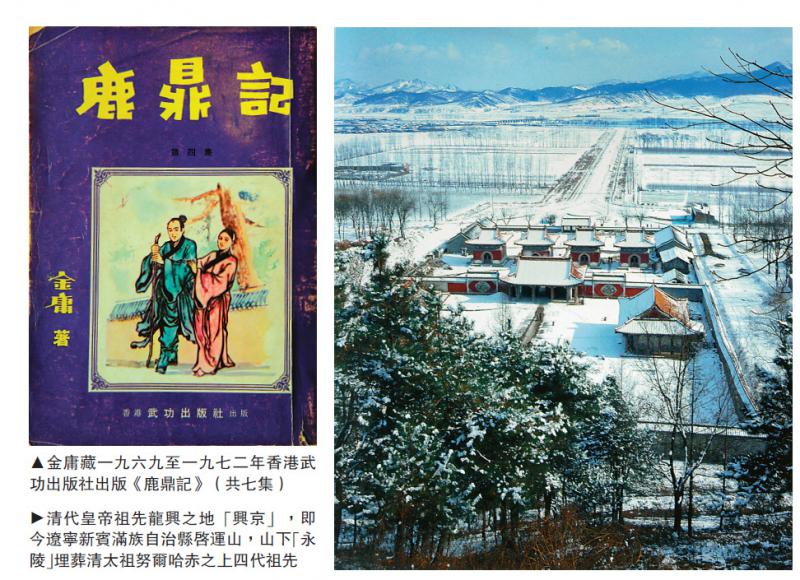

图:金庸藏一九六九至一九七二年香港武功出版社出版《鹿鼎记》(共七集)

清初因为时刻準备撤退,把在关内获得的财富储藏到老家某处。这就是金庸最后一部武侠小说《鹿鼎记》的“江湖背景”。书中说康熙皇帝的父祖关外藏宝处,在黑龙江以北额木尔河与黑龙江交汇处的“鹿鼎山”。寻找鹿鼎山的路线图,分藏在《十二章经》裏,谁能凑齐全部十二部经书,谁就可以按图索骥并捷足先登。作者在书中运用了远古黄帝在鼎湖山铸鼎的典故,赋予作品以更深厚的历史文化内涵。/姜舜源 文、图

今人看历史,基本上是站在那段历史结束之后的结果上去看待和分析;但处在事件进展过程中的当事人、当时人,谁也没有走到前头提前看看结果,所以往往出现一些“早知今日,何必当初”的后悔,以及“事后孔明”式的埋怨。能够高瞻远瞩预见未来的,属於不世出之英才。清初统治者以东北少数民族入主中原,很大程度上是捡了明末李自成起义的便宜。正如乾隆皇帝一向标榜的:我们大清列祖列宗当初作为明朝皇帝的臣子,不像唐高祖李渊、宋太祖赵匡胤那样,犯上作乱、乘人之危夺得天下;我们的天下得之於“流寇”李自成,问心无愧;而且我们还替被流寇逼死的崇祯皇帝报了仇。但他的祖先们对这轻易得来的天下,却心中没底,一有风吹草动,就想溜之大吉,回东北老家。这在朝鲜王朝《李朝实录》裏记载得很清楚;到了晚清和辛亥革命前后,也是这种想法,末代皇帝溥仪《我的前半生》裏也有明确记载。

清初因为时刻準备撤退,就给自己留了后手,把在关内获得的财富储藏到老家某处。这与近年来闹得沸沸扬扬的明末张献忠“江口沉银”,把劫掠的四川金银财宝沉入彭山县江口镇岷江江底,本质上差不多。这就是金庸先生最后一部武侠小说《鹿鼎记》的“江湖背景”。书中说康熙皇帝的父祖关外藏宝处,在黑龙江以北额木尔河与黑龙江交汇处的“鹿鼎山”。不但山中藏宝,更重要的是此山是大清龙脉所在。

东北兴王地,新宾启运山

这座神山实际上就在清朝皇帝的发祥地,今辽宁抚顺市新宾满族自治县永陵镇的“启运山”。满民族先世生活在东北“白山黑水”(长白山与黑龙江)之间广袤土地上,由北往南逐步迁徙。清太祖努尔哈赤的六世祖猛哥帖木儿(后来追封“肇祖原皇帝”),开始移居抚顺府今新宾,创建“赫图阿拉城”(满语,横岗),死后葬在此地。三传至努尔哈赤的曾祖福满(追封“兴祖直皇帝”),祖父觉昌安(追封“景祖翼皇帝”)、父亲塔克世(追封“显祖宣皇帝”)和母亲喜塔拉氏(追封“显祖宣皇后”)等人的墓地陵园,都坐落在启运山下。《钦定大清一统志》称,此山自长白山西麓绵延层折至此,重峦环拱,众水朝宗,清朝帝业“万世鸿基,实肇於此。”永陵背靠启运山山峦为“后靠山”,雄奇巩固;南临苏子河为“玉带河”,玉带金挂;与远方“朝案山”烟筒山隔河相望,山河壮丽,天开图画,一派王者气象。“层峦叠拱,众水环萦。扼诸城之要区,据三关之险固。”尤其是明确指出,这裏是“发祥胜地,鸿业攸基”,关乎清朝统治者命运。

启运山原名“桥山”,仿黄帝陵桥山而名,到清朝入关后才改名启运山。明万曆四十四年(一六一六年),努尔哈赤在赫图阿拉城宣布建立“大金国”(史称“后金”),自立为王。清朝入关之后,为纪念这龙兴之地,特别命名为“兴京”。按当地满族民间传说,启运山如卧龙东西蜿蜒,从龙头到龙尾共有十二峰,预示着从太祖到宣统帝溥仪,共十二朝皇帝。而十二峰起起伏伏,康熙、乾隆、光绪在位时间长,分别为六十一、六十、三十四年,所对应的山峰就高些;雍正、咸丰、同治在位时间短,分别为十三、十一、十八年,所对应的山包就低矮些;到了末代皇帝溥仪,对应的山包恰为龙尾,山势最低矮以至成为平地,最后成为一介平民了。

清朝统治者入主北京之后,从康熙到乾隆、嘉庆、道光一百五十年间,这四位皇帝先后九次回故乡永陵祭祖,并把陵区拓展为广大的自然保护区。在《盛京典制备考》裏明确劃定了陵区风水保护範围、龙脉保护地图,为了保护龙脉不被破坏,专门修筑了周长达三千多华里的柳条边墙,简称“柳边”。主体为宽八尺深八尺的壕沟,从壕沟裏挖泥,在沟上堆成高三尺的土堆,然后在土堆上每隔五尺栽三棵柳树,柳树和柳树之间用绳连接,就形成了柳树的墙。在柳条边保护範围内,盛京将军(相当於渖阳军区)派重兵保护,不得进行大规模的开发和生产。

民间相传,清代为保护龙脉,一直禁止地下蕴藏丰富煤田的抚顺开採煤矿,最后迫於国力衰竭,至一九○一年终於终止禁令,巧合的是,十年后清朝就寿终正寝了。还有巧合,三百年前清太祖努尔哈赤,在此肇启大清基业;三百年后,曾是末代、又出任日伪满洲国皇帝的溥仪,又被发回老家,关进抚顺战犯管理所。似乎说明此地真的与清朝皇帝的命运相关。

《鹿鼎记》结尾,韦小宝到攒齐《十二章经》藏宝图时,却已意兴阑珊,既未觊觎鹿鼎山的宝藏,也未动手斩断大清王脉。恩师陈近南念兹在兹的反清复明大业,已成过眼云烟,“青山依旧在,几度夕阳红。”如今永陵已经与明清各处皇陵一起,列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。

退守根据地,见《李朝实录》

清朝自顺治元年(一六四四年)入主北京,至宣统三年十二月二十五日(一九一二年二月十二日)颁诏退位,总计二百六十八年。若从这个结果看,清初肯定没有亡国之虞。但实际上,到康熙二十年(一八八一年)平定吴三桂等“三藩之乱”,清廷有效统治才逐渐抵达福建、两广和西南云、贵、川;二十二年(一六八三年)收复台湾,才算在东南沿海结束明朝余部。在此之前,清廷对北起长城南到南海的辽阔幅员的统治,还非常不稳固。这在清代官书中没有明明白白的记载。《鹿鼎记》不但描写了民间反清复明运动如火如荼,更重要的是通过关外鹿鼎山藏宝,挖掘出清代最高统治者的心理活动。这在朝鲜《李朝实录》裏得到证明。

话说康熙前期平定“三藩之乱”、平定台湾、平定蒙古準格尔部叛乱等相继进行,适逢京师反覆地震,天灾人祸,兵结祸连。当这些事件爆发之时,朝臣主和者众,康熙帝力排众议坚决削藩,但是否做过最坏打算、设想过后路?正史不提。而《李朝实录》记载朝鲜肃宗八年(康熙二十一年)十一月丁卯,出使北京的副使尹以济汇报说:“渖阳则城郭完全,人民富盛。而山海关以北,抚甯、永平、通州等处,则城郭邑舍之颓毁者,全然抛弃;北京城门及太和殿,亦皆颓破而不为修葺。盖将有退守之计,故关内诸处,置诸度外,专意於渖阳、甯古塔,以为根本之地。”明清时期朝鲜一直是藩属国,清初既将朝鲜国王的王位继承人“世子”留在北京当人质,朝鲜还派出使节频繁往来於两国之间。朝鲜尤其痛恨清初统治者,怀念明朝君臣,此时特别注意打探清初统治者的动静。“将有退守之计”,“专意於渖阳、甯古塔,以为根本之地”,看来当时清朝帝王确实留了退路。康熙十八年(一六七九年)京师地震,太和殿损毁严重,直到康熙三十四年(一六九五年)修复,除客观困难之外,《李朝实录》反映的不无道理。

鬼精韦小宝,即“哈哈珠子”

清初人心不稳,一有风吹草动便流言四起。如《李朝实录》朝鲜肃宗十年(康熙二十三年)十二月甲午所记传闻:“康熙出喜峰口避暑(即后来承德一带),次日朝中大殿中柱名曰‘擎天柱’,声若霹雳,崩坏五尺许。”再联繫到孝莊太后下嫁小叔子摄政王多尔衮、顺治出家等传言,都反映了民间反清,危机四伏。

清初皇帝这种临时观念遗传至后代,每当政权面临危机就表现出来。清代皇帝直到溥仪,思想深处都有“不行就回东北老家”的传统想法。这在《我的前半生》、《紫禁城的黄昏》中都有表露。

《鹿鼎记》中韦小宝形象,简直就是清初特别活跃的“哈哈珠子”。道光时梁章钜《称谓录》卷十二,介绍皇子上学的“上书房”,总师傅、总谙达、谙达、内谙达之后,是“哈哈珠塞,亦称哈哈珠子。皇子各有哈哈珠塞八人,由八旗年幼閒散人内挑派,每日二人入值,司奉茶进食之事。”并解释说:“清语哈哈,男也;珠塞,小孩也。”雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰,这几位清中期的皇帝,都是成年后甚至四五十岁当皇帝,此时与孩童时期的小夥伴,关係已经淡漠,故影响不大。但清初顺治、康熙分别是六岁、八岁当皇帝,尤其是康熙皇帝自幼父母双亡,虽有祖母孝莊太后关照,但形影不离的还是哈哈珠子,也就是韦小宝这样的小夥伴,所以信任他们。康熙十五年二月初六日上谕说:“朕在花园有哈哈珠子往来奏事,必先着太监各处传知,然后递行领送,严密关防,不可忽略。”与小夥伴关係之紧密、影响之大,还可在康熙幼年太子胤礽身上得到印证。他的膳房人花喇、额楚,哈哈珠子德住,茶房人雅头,私自与皇太子谋劃事情,做下悖乱之事。康熙帝下令,将花喇、德住、雅头处死;额楚交与他为官的父亲英赫紫,将其圈禁家中(《清文献通考》卷一三四)。说明康熙帝对哈哈珠子们的作用有切身体会。

哈哈珠子一直跟随主子,像韦小宝长大了一直跟着青年康熙帝。乾隆四十六年十月上谕说:哈哈珠子都是从开国功臣或者家道殷实的满族大员家子弟内挑取,他们陪伴小皇子,并无什麼苦差事,日后皇子阿哥封授亲郡王、贝勒、贝子、公爵之时,哈哈珠子等自然成为王府、贝勒府的护卫官,俸禄蛮高的。乾隆帝还发现数年来,每遇补放皇宫侍卫名额,及八旗各旗挑取护军校、骁骑校,还将哈哈珠子带领引见。管事的大臣看在阿哥请讬的面子上,徇情枉法,就给他们补放御前侍卫、护军校、骁骑校;然后哈哈珠子仍在王府当差。这不是慷国家之慨,而且“坑爹”吗!以后哈哈珠子的升迁只在王府解决,把朕的谕旨令阿哥们看清楚了!(《东华续录(乾隆朝)》)

设伏卢沟桥,移花郑克塽

《鹿鼎记》描写台湾郑家公子郑克塽,被韦小宝找人揍了一顿,然后签下欠条,也有历史原型。乾隆时宗室人士昭梿(康亲王杰书之孙)《啸亭杂录》记录:康熙时福建总督姚启圣,配合康亲王杰书(《鹿鼎记》人物原型)平定台湾。姚与大学士明珠不睦,明珠唆使御史徐元文弹劾他。这位徐元文是反清义士顾炎武的外甥,憎恨姚帮助清朝统治者剿杀台湾郑氏为代表的明朝遗民,也对姚的为官不满。於是罗织罪名,露章弹劾。但康熙皇帝察知就裏,见了奏章也不追究姚启圣。姚家大公子姚仪对此怀恨在心,打听到徐元文之兄徐乾学从某省任学政回京,“苞苴无算”,即捞了不少民脂民膏。於是在卢沟桥设下埋伏。果然不久就见到徐乾学数十辆车到达。姚仪力大无比、武艺高强,一跃而上,把车上东西统统拽出车尾,掀到永定河滔滔巨浪之中,还高嚷:“你们的财物来路不明,都是不义之财。你们敢拉我见官去吗!”徐乾学竹篮打水一场空又哑巴吃黄连。过了一阵,这事还是传到少年天子康熙皇帝那裏。他闻之大笑,说:“姚仪此举,殊快人意。然有此勇力,不可使閒置。”就将其由文职官员改授武职,到闽海立功。果然在平定三藩、收复台湾中建立奇功,最后升到云南鹤丽镇总兵官(提督下属,正二品)。还有中国第一历史档案馆藏康熙帝白话批示李光地奏本:“书留下了。诗二首,卿同大学士王掞同看。”均与《鹿鼎记》小玄子说话风格差不多。

(作者为中国历史文化学者、北京市档案学会副理事长、中国国家博物馆研究员)