从战国《管子》,到西汉司马迁《史记》,中国人“民以食为天”的观念深入人心,对“清宫戏”感兴趣的自然也包括吃饭。戏中往往只表现皇帝的吃,对妃嫔以至更低的宫眷们吃什麼、怎麼吃,不甚了了;至於宫女、太监们怎麼解决每天的吃饭问题,更语焉不详。本文试以历史材料,就宫廷膳食及有关制度,作专门介绍。/姜舜源 文、图

根据《大清会典》、《宫中现行则例》等典章制度汇编,皇帝、后妃们吃饭问题,都由御膳房负责。御膳房在养心门广场南院裏,是一排长房,康熙帝御笔匾额“膳房”。《清史稿.职官五》总结说:“御膳房,执守侍,总管三人、侍监首领十人,专司上用膳馐、各宫馔品,及各处供献、节令宴席。后省总管一人、首领二人。”御膳房负责内廷餐饮服务,编制是总管三人、首领十人,后来分别减一人和二人。他们是皇上信得过的管理事务大臣,之下是尚膳正、尚膳副、尚膳、主事、委署主事、笔帖式(文书记录)等,具体做饭的是厨役、掌灶等等。清朝二百六十八年间,后宫人数不断变化,为后宫服务的御膳房规模随之变化。康熙、乾隆在位时间长,其后宫人员也多,御膳房就主要负责皇上的御膳,皇后另闢内外膳房,皇太后居住的寿康宫设外膳房,皇子、皇孙结婚了也结束集体生活,单设饭房。晚清同治、光绪后宫人员很少,一个御膳房足矣,主要是满足两宫太后特别是慈禧太后吃喝。

宫廷膳食,膳房统管

总的说来,御膳房职责範围,一是专司皇上吃的膳馐。各代皇帝口味不尽相同,御膳的风味也各异。比如乾隆帝下江南爱上名厨张成、宋元、张东官、双林、郑二、常二做的淮扬菜,后来就把扬州厨师请到北京宫中;末代皇帝溥仪喜欢吃西餐。故宫现存各时期大量茶餐具。二是各宫馔品,即东西六宫裏,每宫的食用。清代后宫编制是,皇后一位、皇贵妃一位、贵妃二位、妃四位、嫔六人;嫔以下有贵人、常在、答应三级,这三级人数没有限制。嫔及其以上的是“内廷主位”,每座宫院只有一位,带领嫔以下的贵人、常在、答应若干,居住一处宫院。所以清宫嫔以上存量一般都不超过十二位,数位而已。

内廷主位住在这个宫院的后殿正房裏,贵人、常在、答应住东西配殿及耳房裏。清人吴振域《养吉斋丛录》说:“内庭主位,别有承应茶膳之地,清语(满语)谓之‘塔塔’。”嫔以下贵人、常在、答应无力自办膳食的,就把自己分配的份钱,依附在一位主位名下的塔塔,就像如今“搭伙”。另外,根据慈禧太后的宫女荣儿口述写成的《宫女谈往录》,清宫宫女、太监等宫中服务人员的膳食,也是由御膳房或塔塔等处统一提供。

二三十年前笔者在故宫博物院工作时,在后妃居住的东西六宫、皇子们居住的南三所,当时每个宫院前殿西配殿的南耳房,还可以看到有个灶台,说明原先那是一个简易“小茶炉”,为该宫院裏住的人烧水和加热奶、茶等饮品时使用,但并不是自己做饭。就像如今写字楼每层都有茶水间。《宫女谈往录》,说慈禧住储秀宫期间,“奶茶不由御茶房供应,由储秀宫的小茶炉供应,一来近,二来张太监乾淨可靠。”

御膳房承担的“各处供献”,指宫中奉先殿、景山寿皇殿及各处佛堂供献祭品;节令宴席,指节日宫中宴会,比如除夕皇室近支本家聚会的“宗亲宴”。

帝后妃嫔,各有“口份”

皇帝、太后,在清代是同一级别,吃的待遇基本相同;皇后就低一等,皇贵妃、贵妃等依次累降。经过清宫戏的历史科普,大家对皇帝吃饭差不多耳熟能详了。他们每人每天有固定的米、麵、肉、菜及调料定额,称为“口份”,类似如今所说“口粮”。例如皇帝每日份额,有盘肉二十二斤,汤肉五斤,猪油一斤,羊二隻,鸡五隻,鸭三隻,各种蔬菜,牛乳一百斤,玉泉水十二罐,乳油一斤,茶叶七十五包等等。皇后降一级,例如每天盘肉十六斤。皇后以下妃嫔、皇子、福晋相应递减。这些食物不是都要吃下去,而是说只能够使用採办这些东西需要的金额。清宫每餐具体菜谱,至今保存不少档案,本文不赘。

启功先生回忆皇室旧事,说御膳房一般不会给皇上提供难以搞到的食品,比如反季节蔬菜。如果皇上一吃觉得好,下顿饭还要吃,可他们弄不到了,岂不是跟自己过不去?所以尽量给他弄些大路货,但造价不菲。大家都认为乾隆帝奢侈,但当时清宗室人士昭梿《啸亭杂录》说他自奉俭约,御膳开支屡次核减,至乾隆末年压缩至年经费两万余两。有一次问大臣汪由敦,早餐吃什麼。汪说:“臣家计贫,每晨餐不过鸡子(蛋)数枚而已。”乾隆帝大吃一惊:“鸡子一枚需十金(十两银子),四枚则四十金矣。朕尚不敢如此纵欲,你还哭穷!”林则徐《软尘私劄》称,道光帝在位期间尤其节俭,“宫中嫔侍,非庆典不得食肉”;以往惯例,御膳备四份,其中两份赐给在内廷军机处、南书房、上书房等处值班的大臣们,两份赐给妃嫔们,他从牙缝裏挤经费,妃嫔们那两份免了。光绪帝身子虚,每天吃四隻鸡蛋,“而御膳房开价至三十两。”明后期隆庆皇帝作皇子时,住在东华门附近的端本宫,经常到东华门外买果馅饼。当皇帝后有一天还想吃,御膳房报帐:发麵的、剥果的、製糖的,共需五十两银子。他一听笑了,说:“只需银五钱,便可在东华门口买一大匣也。”

清代帝、后平时吃饭,称“传膳”、“用膳”、“进膳”。清宫沿用在东北时的一日两餐制。早膳辰正(早八点),晚膳未正(下午两点)。这肯定坚持不到晚上睡觉,所以两餐之外,还有酒膳和各种小吃,一般在下午或晚上。膳前由内务府大臣开单备案,单上註有某人烹製某菜肴,以防不慎。

“唯予一人”,惯吃独食

到开饭时间,皇帝命御前侍卫传膳。御膳房官员立刻行动,摆膳太监迅速到膳房取饭菜,盛装在食盒裏,双手捧到皇帝膳桌上,御膳全部摆好后,皇帝身边的随侍太监“尝膳”,每样饭菜尝一口,以防有人投毒。末代皇帝溥仪《我的前半生》,说是每个盘碗裏放一枚银牌,银遇到砒霜等大多数毒藥会变黑。还相传清代皇帝尽量不暴露自己饮食喜好,“吃菜不许过三匙”。大抵传说而已,实行起来因人而异。比如明末崇祯帝朱由检,继其兄朱由校即位,其时宫中阉党魏忠贤刚除,他由王府入宫后格外小心,起初连宫中的御膳都不敢吃,二十多天,天天吃皇后从娘家带来的乾粮。乾隆帝晚年记忆力变差,吃完饭不久又吩咐传膳,御膳端上来了,又觉得腹中不饿,懒得下箸。

东汉学者蔡邕的帝学专著《独断》说,皇帝自称是“予一人”。皇家基本上是独自进膳,即使聚餐也是一人一席。晚清恭亲王奕䜣的孙子、现代大书画家溥心畬先生,作为“旧王孙”,始终保持“吃独食”的习惯。台湾画家詹前裕《溥心畬先生渡台后的晚年生活》称:“心畬先生的吃相,真是旁若无人,喜欢的菜,摆在自己面前,旁人伸一筷,会向你瞪眼,只有等他吃够了,才能分尝他的余羹,这种吃相,熟朋友见怪不怪,在陌生场合,就往往传为笑谈。曾听朱骝先先生说起,他在韩国政府的官宴上,表现过这种移盘面前,狼吞虎嚥的吃相,主人都停筷欣赏,害得他和董作宾(甲骨文学家)先生非常难为情。”这是因为他们不知帝王们用膳,本来就是一人吃、众人看,吃够了才赏别人分一杯羹。

当值官员,赏赐“克食”

《养吉斋丛录》卷二十三记述:乾隆帝每日膳毕,会指出某物赐某处,赐某人。当时内廷主位、阿哥、公主,御前侍卫,内务府、军机处、南书房等入直(值班)内廷的大臣,都不时会得到皇上赐食;每日召见的外省文职按察使以上官员、武职总兵以上军官,也常常是赐饽饽即馒头、点心,谓之“克什”。他的解释是:满语“克什”,赐也,赐进膳之物。林则徐於道光二年(一八二二年)获道光帝破格擢升江苏按察使。三年(一八二三年)十一月进京述职,他日记记载:初八、初九“两日召对,皆赐克食”。林则徐是道光帝赏识和重点培养的幹部,把他作为可以依靠的股肱之臣,赐克食以示关怀。

嘉庆二十年翰林朱方增奉皇上命,到乾清宫西庑懋勤殿,编写《石渠宝笈三编》,每天“辰入未出”,即早晨八点上班,下午两点下班,而“上命御膳房备晨餐”,这是当初乾隆时期编写一编、二编时未曾有过的待遇。清代实行低薪制,以五品官员为例,年基本工资白银八十两,加一倍“养廉银”,一年收入不过一百六十两。按现代经济学“恩格尔系数”,当时五品官,大致在温饱至小康之间;不少文人不善理财,经常处在贫困线上下。所以皇上赏饭确实是一笔外财,并非仅是礼遇而已。

皇族集资,合宴群臣

筵宴是清宫膳食重要部分,很多时候也是政治活动。乾隆十九年(一七五四年)《避暑山莊万树园赐宴图》,表现设宴款待平定準格尔立功的蒙古杜尔伯特部三位首领情形。宴席準备就绪,皇帝(左下部黄罗伞下)乘步辇大驾莅临。而每年元旦即大年初一和皇帝生日万寿节,由国家专责筵宴事务机构光禄寺负责,在太和殿举行的国宴最隆重,通常筵开二百一十席。皇帝御宴桌在太和殿中央地坪上的宝座前,生果盘上搭松蓬;御前大臣、起居注官、王公和大学士等一、二品文武大臣的宴桌共一百零五张,也在殿内;殿外屋簷下为六部侍郎(副部长)等官员的宴桌;殿前丹墀上为二品以上世爵、侍卫大臣及内务府大臣的宴桌四十三张;三台之下御道两侧,各设八个蓝布帐篷,帐下设三品以下文武官员的宴桌,外国贺年使的宴桌在西班之末。数九寒冬的北京,在露天开宴,也够酷的。

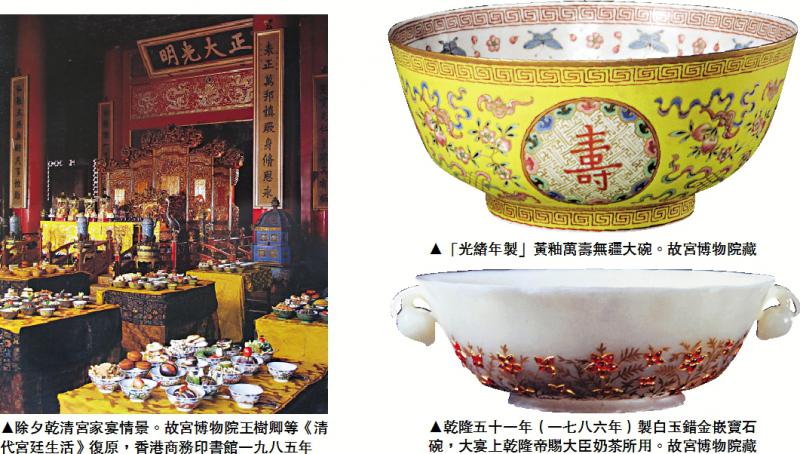

还有热闹的是,殿前丹墀正中,搭起一座黄色帐篷,裏面烧着两个火盆,上面支着两口大铁锅,一口锅盛肉,一口锅烧热水温酒。全部宴会用羊百隻、酒百瓶。席间中和韶乐、丹陛大乐按序演奏,与宴官员依照音乐的篇章节奏行礼、进觞、用茶、进馔,并非随意大快朵颐。宫廷绘画《光绪大婚图.太和殿赐宴》,表现的是光绪大婚时大宴场景,图中可见殿内宴桌很多,三台之上和院内也有宴桌,与元旦大宴差不多。故宫博物院现存乾隆五十一年(一七八六年)製白玉错金嵌宝石碗,大宴上进茶大臣献茶后,乾隆帝就用这隻碗赐他奶茶。与宴群臣随之举茶,不可造次乱来──三台下御道两侧,有监察御史监视。

有趣的是,太和殿大宴是皇族集资开办的。皇帝的御宴桌由皇家内务府自备;而皇家王公们不但要实行AA制,自备自己吃的、用的,还要提供文武大臣们吃的、用的。似乎是皇家成员一起集资宴请国家官员,答谢他们为国宣力。如果再不足,才由光禄寺补齐。具体方案是:亲王每人进八桌、羊三隻、酒三瓶(每瓶十斤);郡王每人进五桌,羊、酒与亲王相同;贝勒每人进三桌、羊二隻、酒二瓶;贝子每人进二桌,羊、酒与贝勒相同;入八分公每人进一桌、羊一隻、酒一瓶。

亲、郡王所进桌中有一桌“大席”,其余桌和其余人进的为“随席”。大席内容包括银盘碗四十五件、盛羊肉的大银方一件,盛盐的银碟一件;随席内容包括每桌铜盘碗四十五件、大铜碟一件、小铜碟一件。大宴食物除肉、菜外,还有方酥、夹馅、白蜜印子、黄白点子枚饼、大饽饽、小饽饽、红白伞枝等各种点心,摆起来要求达到一尺(三十二厘米)多高。

清廷宴会一般是一人一席,或两人一席,不像今天十人、八人一席。从《光绪大婚图》中可见每桌食物是何等丰盛。当然,国家大宴一般不许大吃大喝,以免有失体统,但剩下的可以带走,就是老北京说的:“吃不了,兜着走。”

(作者为中国历史文化学者、北京市档案学会副理事长、中国国家博物馆研究员)