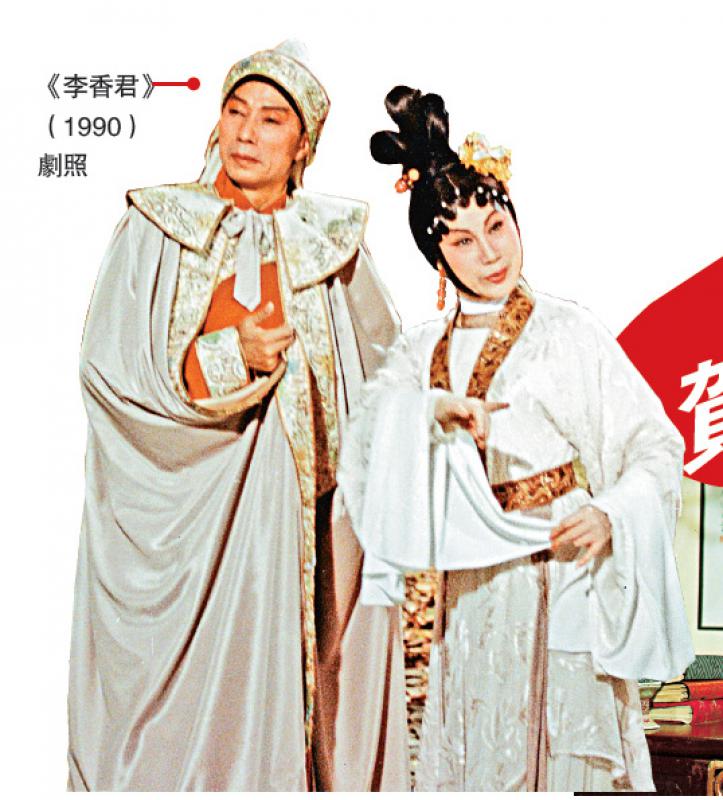

图:《李香君》(1990)剧照

【大公报讯】为庆祝粤剧列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》十周年,康乐及文化事务署(康文署)香港电影资料馆(资料馆)将於九月至十月推出“银光承传──粤剧申遗十周年”,选映二十一齣馆藏粤剧电影,展现粤剧在银幕上的光彩。

《蝶影红梨记》揭开序幕

开幕电影为经资料馆修复的《蝶影红梨记》(一九五九),於九月四日在香港文化中心大剧院首映。电影讲述书生赵汝州(任剑辉饰)与汴京名妓谢素秋(白雪仙饰)诗笺神交而相恋,但恋事却遭阻挠。导演李铁的场面调度、唐涤生的词藻和剧本,加上任白、靓次伯及梁醒波的演绎,成就了这部汇聚粤剧、文学、电影精髓的经典之作。

其余影片由九月七日至十月二十七日在资料馆电影院放映。部分放映设座谈会及映后谈,分别由名伶阮兆辉;粤剧研究专家李小良、陈守仁、张文珊;电影研究专家及影评人吴月华、刘嵚、何思颖、周荔娆、刘泽深、登徒、曾肇弘、陈晓婷等担任讲者。粤语主讲,免费入场。

在任白版本的《紫钗记》(一九五九)中,李铁透过其导演风格,把唐涤生剧作所蕴含的电影结构和节奏,以及一众红伶的唱做身段,呈现於大银幕上。十多年后,李铁再以另一种处理手法拍摄龙剑笙和梅雪诗版本的《紫钗记》(一九七七),电影不时贴近人物,以单人特写的画面对接,加上运用彩色拍摄,使人物情绪表达更为强烈。而唐涤生除了担任编剧,亦亲自操刀把其原著粤剧拍成电影《董小宛》(一九五○),重新编排场次,丰富主角之间的对手戏。

梨园出身的黄鹤声,巧妙地把粤剧元素与电影技术结合於《无情宝剑有情天》(一九六四),以蒙太奇交代主角成长及以快镜加强武场的动感。

《大红袍》(一九六五)讲述海瑞十奏贪官严嵩的故事,黄鹤声以特写镜头,捕捉任剑辉与靓次伯的一正一邪;而二人互相驳斥的部分,剪接明快,激荡人心;在神怪粤剧电影《山东紮脚穆桂英》(一九六五),黄鹤声运用快镜、吊钢丝、跳跃剪接等技术,把充满异兽与法术的世界活现眼前;《再世红梅记》(一九六八)中,黄鹤声的处理,配合南红的独特唱腔及陈宝珠演懦弱书生的痴情,讲述人鬼殊途的苦恋。

《罗成叫关》(一九六二)由任剑辉夥拍余丽珍,透过武打和歌唱场面的交替,诉说主角的爱情故事。在《赵五娘万里寻夫》(一九五九),珠玑善用中、近镜,扣紧角色表情唱腔,以流畅的镜头调度,带出芳艳芬演的苦情戏。

《断桥产子》见证“十三杆枪”

王风在《断桥产子》(一九六二)一气呵成地拍摄对打场面,以镜头见证著名刀马旦于素秋的成名绝技“十三杆枪”。龙图的《跨凤乘龙》(一九五九)则以一镜到底,加强公主白雪仙与落难太子任剑辉在破茅屋拜堂一幕的浪漫气氛。而《非梦奇缘》(一九六○)是龙图把粤剧与电影融合的另一精彩例子,片中不倚重唱做,反以曲折剧情营造紧张。

在《挖目保山河》(一九六一)中,冯峰运用多组俯视镜头,呈现两军交战的气势。冯峰的《十年一觉扬州梦》(一九六一)每幕开首与结尾,均以特效把画面置於舞台布幔及柱廊之中,让观众恍如置身剧场内观看现场表演。

《宝莲灯》乐师驻拍摄现场

吴回在《宝莲灯》(一九五六)开创把乐师引入拍摄现场演奏,增加临场感,票房高收。秦晚涛的《孝女珠珠》(一九六六)讲述毫无粤剧根底的陈宝珠向林家声和靓次伯学艺,反映当时舞台实况;靓次伯罕有地以时装亮相,令人耳目一新。

在龙剑笙、梅雪诗版本的《帝女花》(一九七六),吴宇森补回了“上表”一折,令电影更贴近舞台原著。楚原的《李香君》(一九九○)镜头运用与粤曲节奏配合得宜,多处灯暗“幕下”以保留舞台味道。

卓翔的纪录片《乾旦路》(二○一一),记录两位热爱粤剧艺术、自小以当乾旦为目标的青年,在寻觅理想的路上的跌碰。而《观音得道,香花山大贺寿》(一九六六)记录了香港八和会馆组织的华光宝诞汇演。

以上电影门票现於城市售票网发售:www.urbtix.hk;查询节目详情可电二七三九二一三九。