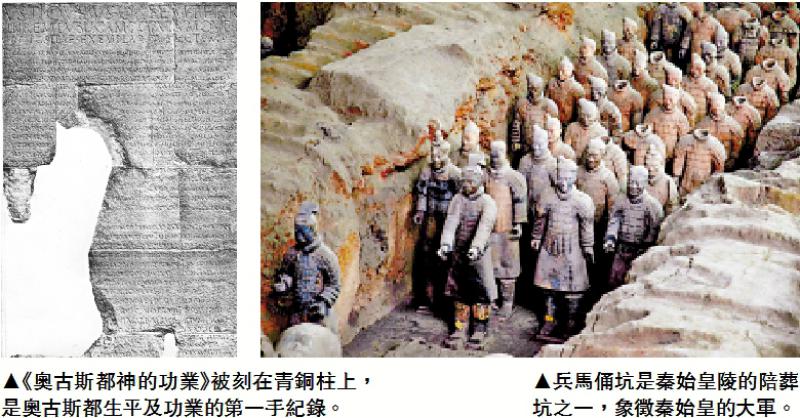

著名史学家马克垚的新著《汉朝与罗马:战争与战略的比较》裏讲了一个有意思的历史细节:中国的秦始皇和罗马的奥古斯都,他们都把自己的“功劳簿”刻在石头上,但内容截然不同。\胡一峰

秦国素有“虎狼”之称,秦始皇也常被和“暴君”相联繫,他自述功德的刻石,却反覆强调“黔首安宁,不用兵革”,“上农除末,黔首是富”。奥古斯都则不然,他的碑铭上记载的全是四处征伐的“丰功伟绩”。这一差异意味深长,隐藏着中西文明的文化密码。《汉朝与罗马》所致力於揭示的,也正在於此。

扩张VS统一

秦汉和罗马,同为亚欧大陆的大帝国,这两个国家的形成过程中,都伴随着战争,但是两种有根本区别的战争,罗马进行的是扩张战争,中国进行的是统一战争,所以二者的战略指导思想、战争过程和结果很不相同。

中国从夏商周三代起,就强调天下观念、文化认同,春秋时战争不断,但都以谋求统一而非征服为目标。罗马则不然,起初只是意大利半岛上一个小地方,在不断争夺中壮大起来。战争和扩张似乎成了罗马的“基因”。从城邦时期开始,罗马就崇拜战争、崇尚胜利,待到罗马帝国建立以后,仍然採取了扩张政策,而且变本加厉。

反观春秋242年间,列国间军事行动483次,战争频率也可谓相当高。然而,因为中国的战争目的是求统一,而不是像罗马那样的扩张,所以一直讲究不要杀人过多。中国古人一直主张“凡兵,不攻无过之城,不杀无罪之人。”罗马则不然,如第三次布匿战争(公元前149-前146),罗马为了摧毁迦太基,破城之后,掠夺其财产,将其居民卖为奴隶,城市被铲平,并且用犁犁过。”迦太基的历史资料被完全销毁,以至於这个一度称雄的国家,在历史上几乎没有什麼记录了。

建国模式的不同,也表现在发展细节中,变成文化中的某种惯性。除了本文开头提到的秦始皇刻石的例子之外,汉武帝开拓疆土有功,但《汉书.武帝纪》并不加以渲染,反而讚颂其文德,其轮台诏中悔改之意,也被史家强调。对於打胜仗的将军,汉代也不像罗马那样修建凯旋门、纪念碑。这些地方看似琐细,如果只从本国历史或本文化视角来看,或视为理所当然,但与异文化相比时,生动地反映出两种不同的发展战略,以及对待战争的不同态度。

简洁有新意

对此,马克垚有一段概述:“罗马和西汉帝国立国基础不同,罗马是城邦国家,从一开始就以侵略扩张为其生存要素,在四面都是小邦的环境中,通过不断的战争,逐渐壮大起来,最后成长为横跨亚欧的大帝国。中国从传说中的夏、商、周三代开始,就自认为是统一国家,到春秋时期,虽然各小国进行着许多兼并战争,但仍然自认为是为统一而战,是要恢复三代的光荣。经过战国时代的大战,最后达到秦汉的统一帝国。这是当时在欧亚大陆东、西两端并立的两个大帝国,在经济、政治、文化发达程度上互相媲美,是人类文明史上多所建树的国家。”读完全书,我们会感到,这一结论简洁而有新意,对於思考人类文明史乃至看清全球发展大势很有帮助。

在《汉朝与罗马》中,罗马的贵族和中国的“士”,在两国社会结构中处於相似位置。罗马贵族在长期的战争中成长为“好勇鬥狠的战士,以杀戮为职业,追求个人光荣”;中国的“士”本也是“拔剑而起,挺身而鬥”的武士,后来逐渐向文士演变,推进了文武分途的官僚政治。此外,书中提出,“平民与贵族的鬥争是罗马共和国史上的宏大篇章,正是这一鬥争与中国国人与贵族的鬥争的不同,最后导致两个国家不同的发展道路。”

《左传.僖公十八年》载,邢人、狄人伐卫,卫侯不敢抵抗,召开国人大会,準备以退位推卸责任,国人不答应,於是卫侯出兵,结果狄人退兵,证明国人的意见是正确的。《左传.昭公六年》所载郑国子产铸刑鼎的事,也是国人争取成文法鬥争、不让贵族垄断法律的表现。这和罗马有相似性,不过,“中国春秋城邦的国人,没有展开罗马平民那样的艰苦鬥争,他们似乎只是跟随新兴贵族反对旧贵族,没有自己的组织,没有自己独立的要求,也不见有自己的领袖、代表”,最终导致了不同政体的形成。

尤为重要的是,对於长期以来流行的一些论调,本书作了辨析。比如,“东方专制主义”是从亚里士多德以来的老话题,甚至成为禁锢近代中国人思考国家前途和构建民族话语时的一道魔咒。马克垚分析了罗马走向帝制的过程后指出,“西方学者往往强调,罗马的专制是从东方学来的──元首制从埃及学习的,君主制是从波斯学习的。文化的相互影响当然是罗马走向专制的一个因素,但它更多是从罗马本身的土壤上生长的,是从执政官的权力逐渐伸张而成的。它保存了元老院选举和人民批准的形式,建立了专制君主,并把这一形式固定下来。”这一论断不但有助於认识罗马的历史,对认清我们自己的历史传统也很有廓清之效。

回望的思考

我以为,史学研究最难也最有意思的问题可能是人类的历史是一个还是多个?从这个星球上不同地区的社会、人群走过的轨迹,是否可以获得共性的解释,或者说,何种意义上可以得到共性的解释。只有明了此节,才能谈论不同文明在何种意义上可以互相借鉴。有人会说,既然都是人,总有共同的地方,历史是人活动的痕迹,自然也有共性。这样的回答看似有理,其实过於潦草。回到某个历史时期,立足制度、文化,以及各种偶发事件,剖析其肌理,或许才是更具启发性的方法。在此,《汉朝与罗马》为我们提供了学术和思想的一个範例。

罗马帝国和秦汉中国屹立於欧亚大陆两端,是当时世界的超级大国,也居於中西政治文明的源头地位。吕思勉说:“秦汉之世,实古今转变之大关键也。”从此,中国开启了“大一统”的文明发展之路。在西方世界,从统一大国的意义上而言,罗马之后再无罗马,但罗马作为西方文明的“政治基因”,一直传续下来。人们常说,史学的价值在於知往鉴来。不同走向和命运,蕴藏着深刻的道理,值得我们汲取。