早在一九九○年,台北艺林堂、上海书店为不惑初度的刘一闻出版篆刻作品集《别部斋朱迹》与《刘一闻印稿》,唐云、沙孟海题耑,谢稚柳序,王蘧常诗,沙孟海、方介堪、方去疾题字,集中除收录为以上诸位所刊印外,尚有为赵冷月、关良、任政、容庚、陆俨少、魏启后、钱君匋诸位所刊常用印,稍了解中国现当代书画篆刻史便可知此中分量,亦可见谢稚柳序“借鉴愈深则其自创也愈高”,沙孟海题“心手双畅学有渊源”信非虚言。石开辑《中国美术六十年》推举新中国六十年篆刻二十五家,评刘一闻“被公认为典雅文秀的典型”,《石开谈韩天衡、刘一闻、王镛篆刻的一封信》进一步言:“我认为就技巧而言,刘一闻是不逊于明清流派印中的任何一位大师的。” \陈常征

刘一闻年少承家学,在外祖王献唐渊雅博大的收藏著作与家风世泽中浸润涵泳;青年时得苏白、方去疾、方介堪、谢稚柳诸位耳提面命,眼界大开;中年入上海博物馆,日夕晤对古人真迹原作,远避尘埃喧嚣,“俗目愈远,古道愈深”。

刘一闻对于自己的审美有着清晰的追求,在八十年代崭露头角、确立印坛地位后,依然沉潜传统,深入以学养支撑、人格锻造来进行技法的超越与审美的提升。由此,我们看到了其作品五十岁的温婉绸缪,六十岁渐变而生拙简辣,七十岁愈加虚和简淨,这种清晰、主动的风格与审美提升一一收录在他三个重要时期的作品集中:五十岁《刘一闻作品》《一闻艺话》《刘一闻楹联作品》,六十岁《刘一闻书画》《一闻艺论》《得涧楼印选》,七十岁《刘一闻》《一闻艺谭》《三德馆印蹟》。

更让人惊讶的,是刘一闻古稀以来更为大胆的单刀直刻探索,即不书印稿,直接以单刀就石刻成。以他的话说:“这批印,大多线条一刀为之,偶有欠周者,只是不露痕迹,点到为止。”这批印章不仅达到了刀笔相融的极致状态,内在精神的虚和简淨也提升了篆刻审美的新境界。

单刀直刻:简练到极致

刘一闻在《得涧楼印选》后记言:“与早些时候相比,我的创作的确已有变化,此一般表现在比往昔愈加注重由运刀简练而生的铁笔意蕴,和结字自然合度的通体风貌上。”

“运刀简练”的“铁笔意蕴”,道尽篆刻用刀之道。他在“长乐未央”印款进一步言:“亦书亦刻或刻或书,此即所谓印章之道也。”

刘一闻的篆刻最初选择将军印一路建立自己的风貌,除其随形就势、章法天成的艺术特质外,更多即是其所蕴含的运刀简练的刀笔融合之道,如清董洵《多野斋印说》所言:“古将军印,乃军中急于行令凿而成之,其文多欹侧不匀,细按之,总有笔意。”此种笔意,以单刀凿刻而成,有别铸印一类双刀修饰的工艺化。在数十年探索中,他更以清雅蕴借、生拙简辣提升其审美纯度,去其粗率、猛厉,用刀愈加简练,意味更增幽眇。

单刀直刻在篆刻史并不鲜见,真正成为有意识的风格追求,一则需大量的作品实践,成为鲜明的技法特征并具备相对难度;二则需达到一定的审美高度与风格特色。齐白石篆刻作品是单刀典范,猛厉劲健、气魄宏厚,然“刀”大于“笔”。以大写意为主调的当代篆刻亦不乏单刀直刻,然痛快淋漓中也有相当数量的创作失之粗野,刀石崩乱中流于荒诞不经、信手而为。

试读刘一闻单刀作品,“简静深稳”中,更以几乎简练到极致的刀法达到刀笔互见的极致状态:一刀成之仍能丰厚温婉,劲健而又虚和,随机生发不失格辙。技近乎道,更将单刀直刻提升为虚和简淨、生拙幽眇的精神境界。

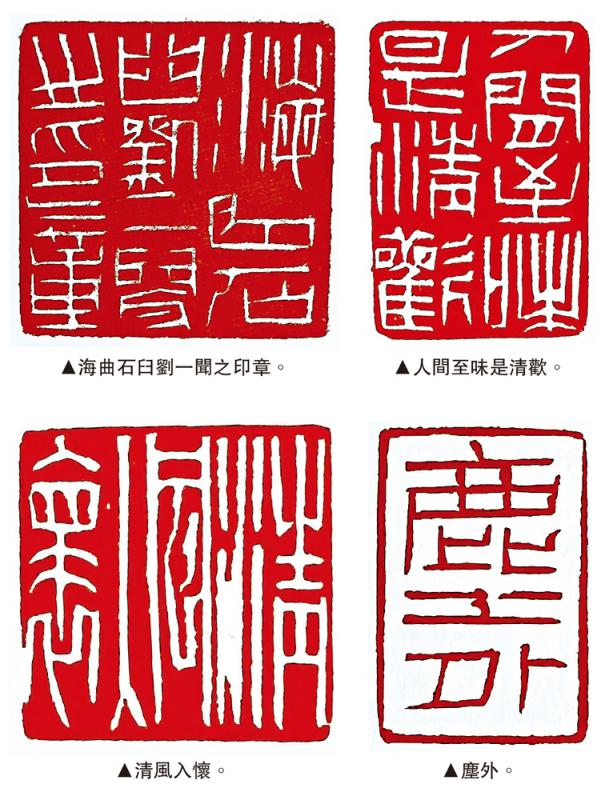

以“海曲石臼刘一闻之印章”为例,刀法之简几达极致,曲线与点画交接处细微轻灵,几隐于朱泥之中,与横竖主笔之劲健映衬生发,视觉上丰富了印章的层次。劲健之线保持端雅大方基本格调,细微曲线与粗细变化幽眇灵动,铁笔意味蕴借涵泳。

再观“清风入怀”印,四字章法出人意表,单刀细节可意入心:“风”字中心用刀回环幽眇轻松空灵,恰如清风徐来,似有还无……“清”字右上笔画交接处、“怀”字下半用刀则“好风相从”;与之虚实互生的,是“风”字外框、“入”字中竖、“清”字大部用刀的老幹虬枝,横斜沉雄;再加“清”字并笔、“怀”字黏边,直如江南雾雨,清透微茫。

在“得涧年将古稀”印款中,刘一闻表白:“欲书欲刻使刀如笔,此吾一生所系梦幻之境”,以此,他将以单刀直刻为代表的篆刻用刀提升到刀笔互见的极致状态,直至虚和简淨幽眇空灵的审美境界。这既是他本人创作的高度,也是篆刻史的新高度。

虚室生白:空间的灵光

一个成熟的艺术家,对于自己的创作、审美是能够做出主动地反思、调整与提升的。仅二○一八年,刘一闻刻“尘外”朱文印五方,“三德馆”五方,一日之内刻“今是昨非”三方,“人间至味是清欢”两方……相同的内容,他不断做不同的微调与探索,恰如毕加索不断探索公牛画法一般,标志着艺术家的自我挑战与境界提升。

以收录在《三德馆印蹟》的四方“尘外”为例,端雅大方、灵动自然是基本格调,从第一方印的生辣厚重渐趋凝练虚和,点画的交接、粗细曲直微妙变化带来的刀笔意味使得空间更加灵动幽眇、生气远出,线条不仅是空间的分割,更与空间相互震荡辉映,几乎消隐在宽博灵透的空间的灵光中。空间从第二位的表达变成了第一位的显现,空间的提示在作品里渐渐明晰、透彻,直至空寂光明。直如庄子所言:虚室生白,吉祥止止。

虚室生白,不仅是空间虚实之变,更是虚静的精神灵光。计白当黑、分朱布白,是中国书画篆刻章法常用理论,而“尘外”一印,更将空间表现提升为审美要素与精神的灵光。

再观《中华民族印谱》“回族”一印:此印篆法、线条、章法都为空间让位,“族”字在此套印谱中出现五十六次,各具姿态,极尽变化,充分显现刘一闻篆法的掌控变化能力,然此印但以简化处之,寥寥数笔,轻松澹宕,忽隐忽现,空色不二;“回”字缩小提升,让出空间,与“族”右上流通呼应;粗壮的边框与黏边、留刀呼应,厚重朱色共同将印内虚白提亮,但见一片光明。

空间在刘一闻篆刻中不再仅仅是朱白对比、章法布局,更是虚和、静寂、空明的精神表达,是虚贮神素、脱然畦封;是返返冥无、超超神明。技法在此退隐,空间透出灵光:是儒者的博大端雅、是得道者的和尘同光、是禅者的澄明自在。

“俱似大道,妙契同尘”,在书法中将空间之美昇华为精神灵光的,是弘一大师。

传统提纯与当代生发

刘一闻有长文《从翩翩佳少年到一代高僧》论及弘一大师书法“前期雄而健、中期秀而雅、晚年淡而清”,终成“淡泊宁静不落一丝尘埃的白贲之美”。其中,“清”与“不落一丝尘埃”正是刘一闻一以贯之的审美基调,而近期篆刻,也则繁华刊落,淡泊简练,一任天机。试以“虚和简淨、率意天真”八字解之:

虚,是用刀的自在虚和、交接的似有还无、空间与线条转换的空明虚静,更是“虚实互寓、奇正相生”,“不着声色,寂然渊然”,“笔未到而意到,形未存而神存”,是超然外相之上的精神内守,是劲健、秀美之上的精神超越。

和,是章法和融一气,气息淡宕冲和,如刘一闻言“书刻一道,奇肆旷逸,冲和典雅,信为至境”。在他篆刻中,少见故作狂怪之态,多以平和端雅出之,正如清人孙光祖《古今印制》所谓“去华丽而务静穆,去俏厉而务浑融,去谨严而务閒逸。”

简,用刀至简,边缘亦不做敲击残破,超然外相,不以炫技邀人,如恽南田所言:“画以简贵为尚,简之入微,则洗尽尘滓,独存孤迥。”

洗尽尘滓即是淨,“体素储洁、乘月返真”;亦是静,“致虚极守静笃”。

率意天真,单刀直刻,率性自然;结字随机生发,天真拙古。如“涧父”印款所言:“率笔中寓典雅,寻常印人尤其难能!”

至此,儒家的端雅平和,道家的放逸冲和,禅家的活泼自在,一并汇成刘一闻虚和简淨、率意天真的艺术风格。

(作者为书法篆刻家,山东日照青年书协副主席)