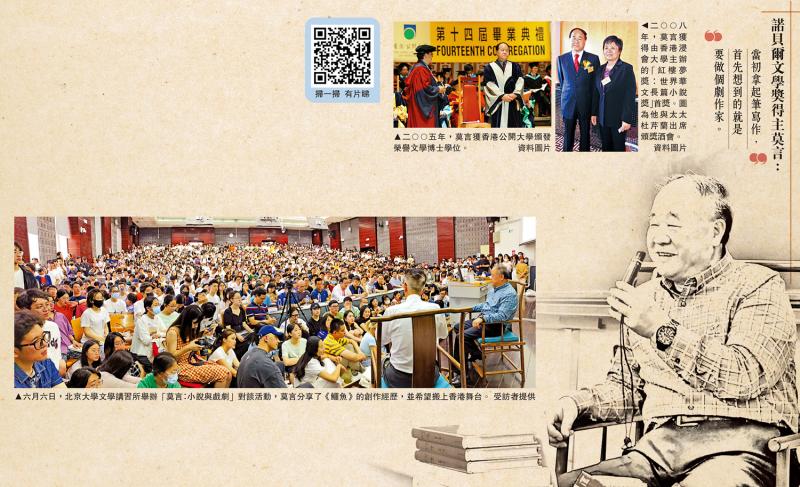

图:六月六日,北京大学文学讲习所举办“莫言:小说与戏剧”对谈活动,莫言分享了《鳄鱼》的创作经历,并希望搬上香港舞台。 受访者提供

二○一九年,作家莫言和余华、苏童一起参观莎士比亚旧居。站在莎翁塑像前,莫言立下誓言,要用自己的后半生,“完成一个从小说家到剧作家的转变”。这位早已蜚声文坛的诺贝尔文学奖得主,希望将来人们还能称呼他是一位“剧作家”。本周,莫言话剧新书《鳄鱼》将出版发行。在接受《大公报》独家采访时,莫言称一部小说包含着多出戏剧,而中国古典小说的看家本领就是白描,“这让中国作家写话剧比西方作家更顺理成章”。他还表示,《鳄鱼》搬上舞台后,到时希望能到香港演出。\大公报记者 张帅

亲手烧毁首部处女作剧本

出生在山东高密东北乡的莫言,从小就有成为戏剧家的念头。莫言说,以前农村识字的人很少,大部分人没有阅读能力,也没有那么多书可以读,但村里老人即使不识字,也能大段甚至整部地背诵戏剧。莫言在没有读书之前就先看戏,于他而言,当年在农村土台子上获取的历史知识、价值观念,比现在豪华剧场看演出的收获要多得多,“所以拿起笔写作,首先想的就是创作一个剧本。”

实际上,莫言完成的首个作品,正是一部名为《离婚》的剧本。一九七八年,他从电视上看到话剧《于无声处》,又读了老舍、曹禺的剧本,就拿起笔模仿写了《离婚》,并寄给了很多刊物。《解放军文艺》给他写了一封回信,委婉告知“话剧收到,但是刊物容量有限,希望投到剧院或出版社去。”莫言透露,之后整理箱子再见这个剧本,他觉得剧本确实写得差,就烧了它,有种要“焚烧掉旧我,在烈火中凤凰涅槃般重生”的想法,但他的戏剧梦一直没有破灭。

后来,莫言先后创作了《霸王别姬》和《我们的荆轲》两部历史题材的话剧剧本,近年并创作了戏曲文学剧本《锦衣》《高粱酒》等,融入茂腔等戏曲元素的小说《檀香刑》也改编为歌剧。今次,话剧新书《鳄鱼》出版,莫言称自己实现了成为一个剧作家的“野心”。

《鳄鱼》刻画潜逃贪官个性

新书《鳄鱼》讲述的是潜逃至境外的贪腐官员的故事。剧中腐败官员单无惮是内地一个发达城市的市长,因贪腐畏罪逃往美国,与年轻情妇瘦马、曾任秘书的亲信慕飞共同住在美国的别墅内。单无惮身在美国,心却仍在国内,念念不忘自己曾经主持建设的青云大桥等政绩,对现实感到恍惚、失落和不甘。鳄鱼是一个象征性的意象,它有特殊的习性:在很小的空间里不会长大,一旦换到宽阔的空间,就会迅速膨胀。在莫言看来,人的欲望就像一条鳄鱼,不对它进行控制,就会快速膨胀,希望这齣话剧能够与当下产生关联,引发观众的思考。

莫言曾在《检察日报》做过十年的记者,采访过很多检察官、法官,积累了很多素材,尤其是逃亡到海外的贪官的故事。给他留下深刻印象的几位贪官,有的贪了很多钱但是一分钱没花,就喜欢抽出崭新的人民币放在鼻子下面闻味道;有的则倾情于吃喝,在甲鱼下面有两块可以当牙签的小骨头,其吃过的甲鱼留下的骨头装了一麻袋。

“这些贪官有很多个性化的方面,非常有戏剧性。通过各种电视剧、小说,大家已经了解了国内的贪官,但是贪官跑到海外去会有怎么样的生活?他们在海外是一种什么样的心态?我想读者可能是感兴趣的。”莫言说,于是他就写了《鳄鱼》这部描写在境外的贪官的话剧。

写话剧是真正的兴趣所在

莫言称,一部小说中其实包藏了一齣或多齣话剧,自己“改行”写话剧,虽然跟写小说差不多,但也有相区别的地方,比如话剧表现内容需要更集中,一部小说用二十万字表达的内容,一部话剧两万字就可以表达得非常充分。而且,戏剧的冲突矛盾也需要提前,应该有上来就能吸引观众的情节,不能讲了半天还是不知所云,“作为小说,追忆似水流年是可以的,但如果在舞台上,大部分观众会受不了。”

如果说创作戏曲文学剧本《锦衣》是回报地方戏的培养,莫言称,写话剧则是他真正的兴趣所在。而中国古典小说的看家本领就是白描,只通过人物的语言和行为动作,就可以把一个人物的内心暴露出来,塑造出活龙活现的人物形象,“这让中国作家写话剧比西方作家更顺理成章”。

正筹划舞台版《鳄鱼》排演

去年底,北京人艺经典话剧《天下第一楼》被改编为粤语版在香港上演,受到香港民众的好评;香港话剧《最后晚餐》普通话版等作品在内地上演,也引发很大反响。对于内地话剧“南下”和香港话剧“北上”,莫言对大公报记者表示:“内地与香港文化交流非常必要,话剧演出是重要内容。”

据悉,在《鳄鱼》话剧新书发行之外,舞台版的《鳄鱼》也早已沟通排练演出事宜。莫言通过《大公报》对香港读者表示:“前些年曾联络有关单位,希望我的话剧《我们的荆轲》能到香港演出,但因疫情而耽误,希望今后还有机会。如果《鳄鱼》能搬上舞台,我当然希望能到香港演出。”