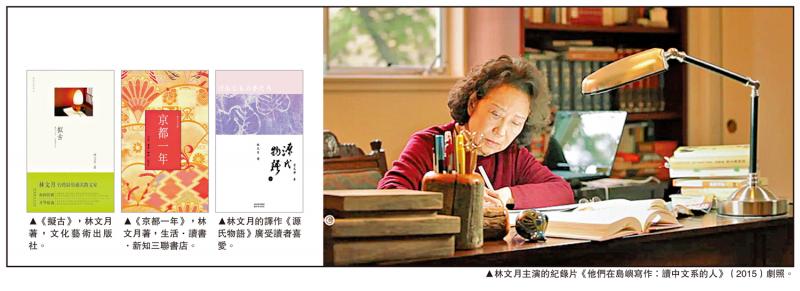

图:林文月主演的纪录片《他们在岛屿写作:读中文系的人》(2015)剧照。

今年5月26日,知名学者、作家兼翻译家林文月在位于美国奥克兰的家中逝世,享年90岁。她的译作《源氏物语》《枕草子》以及散文广受读者喜爱。在《林文月论林文月》一文中,林文月画了这样一幅“自画像”:“天生有一种多愁忧郁的性格”、“天生有一种娴静庄重的外表”,“文字里的她,也确实比现实中更勇敢且恒毅”。我们从她的《回首》《读中文系的人》《拟古》《写我的书》等散文集中读到的,正是这样一个林文月。

评论界认为,林文月为台湾女性散文开创了不同的风貌,她的作品“温雅如玉、文如其人”。有的评论者把林文月比作六朝人物。在中国历史上,六朝是文化自觉的时期,也是文人风骨凛立的时期。林文月的散文渗透的正是这样一种自觉与自立,而这又得益于她对中国文化精神的持守以及从中获得的文化滋养。她在名篇《读中文系的人》里这样写道:“任何一个国家都没有理由不珍惜其传统古典,因为传统古典是民族血脉之所秉承,也是民族自尊之所依托。”“中文系的人最重要的任务是在传递我们的传统文化──从各个角度和立场,小心翼翼地承担我们的古典文学的保护者,甚至于发扬者。”“我们是一群充满自信与朝气的传统文化之传递者。我们明白自己肩负着神圣而严肃的责任,我们也有弘毅的知识和勇气。”

传统文化传递者

时下有些以“文化”之名的散文,流于百科式文化常识介绍加上一番迂阔议论和空洞的情绪。其实,在网络发达的今天,教科书式的知识一搜即得,又何劳作家之笔。林文月的散文看似从寻常处着眼,譬如窗外的景色、橱中的旧书,甚或一句古诗、一张照片,却流露出充沛的文化生命力,给人以心灵滋养和思想启迪。我以为,她的散文是真正的“文化散文”,文中满溢的文化感即来自她对民族文脉的体认,也离不开她作为文学研究者的学术积澱,又和她的人生经历有很大关系。

仅从《读中文系的人》这部散文集中,我们便可读到林文月对《诗经》、曹丕、曹植、陶渊明、孟浩然、晏殊等的研究心得。比如,关于“悠然见南山”和“池塘生春草”的赏析,综论前人诗评,提出应在整体作品的脉搏起伏中感知诗意,在《蒙娜丽莎微笑的嘴角》一文中又将这一看法延展为艺术欣赏的态度,指出欣赏蒙娜丽莎微笑的嘴角“不宜使用放大镜观察,而应退后几步,在充分的距离外,从容的心灵下欣赏”。这些学术感悟被她融入了散文创作之中,故而我们在阅读时,看到了中国古典文学起伏的脉搏,也感受到其中生发出来的感人力量。

在散文中,林文月多次写到自己的童年,“跟许多人一样,我的童年也有不少温馨甜蜜的故事,只是较别人多了一种复杂的彷徨感。这是由于我生在一个变动的时间里,而我的家又处在几个比较特殊的空间里;时空的不凑巧的交叠,在我幼小的心田里投下了那一层浅灰色的暗影。那种滋味实在不好受,到现在都无法彻底忘却。”林文月父母都是台湾人。台湾在近代史上的流离命运深深烙印在她的生命历程之中。外祖父连雅堂外国保种、捍卫文化的操守和精神更给了她潜移默化的影响。林文月在抗战期间出生于上海,从小上日文小学,一直到抗战胜利才接触到国语教育,第一次国文考试只得了30分,给她造成极大刺激,此后便对中文格外用功,从中文系学生到中文系教授,终成一代文学名家。

“拟古”的文学探险

林文月的散文内容广博,“拟古”系列别具一格,尤为值得关注。“拟古”在中国诗歌创作中源远流长。文学史家王瑶将“拟古”比作“临帖”,可谓得其真义。在赓续中更新、在传承中创造,本是中国文化发展的内在规律,也是文脉延绵数千年的奥秘所在。临帖是向前人的学习、致敬,也是创造,拟古亦然。不过,前人拟古多限于诗,林文月则将其运用于散文。她在散文集《拟古》“自序”中说,“我所取拟的目标,是已作古的作家风范;而且就自己的阅读经验言之,也不必单取中文,是以我的散文拟古,可以包括古今中外,在比较广大的时空中选择对象。至于摹拟的态度,则是采取比较自由的方式,无意于呆滞刻板的‘拟之以为式’一途”。

从这个意义上说,《拟古》这部散文集是一个实验文本,是一次文学探险,也是当代中国散文创作中的重要收获。书中共收入十四篇文章,所拟之对象中,属于中国文学史的有《东坡志林》《傅雷家书》等,来自异域的则有《枕草子》《漂鸟集》和《My Life at Fort Ross》。这让她的写作有了一种独特开阔的境界。比如,《平泉伽蓝记》和《罗斯堡教堂》以《洛阳伽蓝记》为摹拟典范,写的却是日本和美国的宗教建筑及其文化内涵;《江湾路忆往》和《呼兰河传》一样写到了童年经历以及与祖父的感情,却因时空差异而多了一份民族情感。再如,《伤逝》怀念臺静农先生,沉静的文字记下了点滴往事,拟的是臺静农缅怀张大千的《龙坡杂文.伤逝》,两文笔调气质相似,细品起来,情感抒发之浓淡疏密又有细微差别。这大概便是林文月说的“所谓创新,是指古人已用之意,谢而去之,古人未述之旨,开而用之”。《拟古》一书还把被拟之原文摘录附后,使读者可以在合并阅读中更直观感受林文月的创作史与其阅读史的内在关联,体悟活泼流动的文学精神,获得双倍的快乐。

以中国文学与世界谈心

林文月访学京都时,担任她指导教授的平冈武夫曾这样描写白居易:“与白居易交谈,是愉快的。白居易谨慎地述说日日的生活,及周围的人。其生活是閒适的,其语言是平易的。有人批评此为平俗;但是,没有苦恼的行径,不会展开閒适的境界,达到平易的语言,也是最不容易的。”如果把阅读视为与作者的交流,我以为,这段话同样可用于林文月。

余光中曾说,林文月以“一支敏感而温柔的笔,与事态人情、风景况物,做不倦的倾心交谈”。诚哉斯言。林文月就是这样一个以中国文学与世界谈心的人。正因如此,她的散文选材广泛而切近,文字从容不迫、不起波澜。比如,散文集《写我的书》记录了她“面对一本书的无端转折心情”。作为学者,书无疑是通往世界最重要的桥梁。林文月说,“面对自己书房里的桌子,被众书环绕”,是自己最自然安适的时刻。在这些以书为题的文章中,她所写的不限于书的内容和读书感悟,更是书的本身,以及涉及那一本书的个人记忆与怀念。“与书重逢的喜悦,遂渐渐沉淀,迷惘感伤之情,不由自生”。于是,在这些从《庄子》到《源氏物语》,从《文学杂志合订本》到《陈独秀自传稿》的文字中,我们读到了连横的深沉故国之情,读到了林文月与日本文学的因缘,读到了臺静农与陈独秀的情谊,也读到了昔日台大校园内的文坛芳华。

读完这些以书为主题的文章,不妨再读一读她记述师友的《龙坡丈室忆往》《回首迢递》《两代友情》《记一张黑白照片》,记录行旅的《京都一年》《路易湖以南》《窗外》《秋阳似酒风已寒》等,以及记录饮食的《饮膳札记》,等等。此时,你便能清晰看到林文月倾其一生与之交谈的那个世界,看到在她的笔下中国文学所达到的宽度与深度。望“月”赏文,感受中国文化带给世界的温润与滋养。