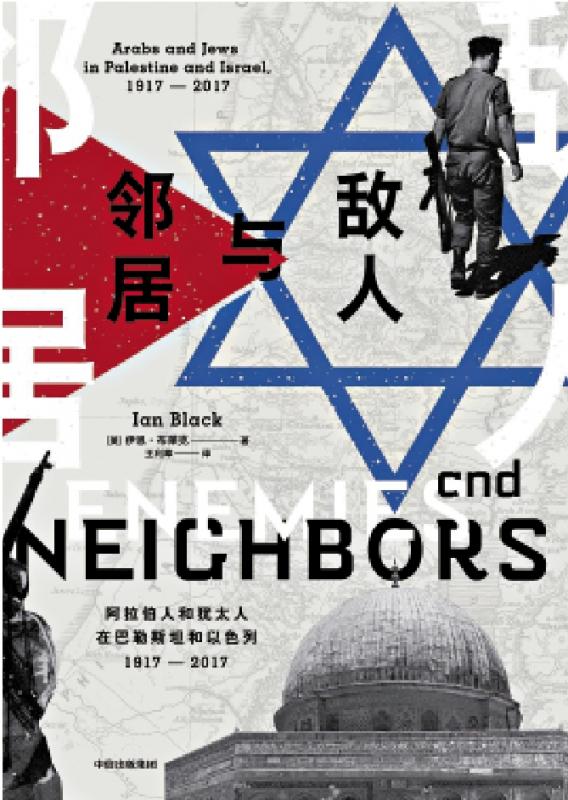

图:《敌人与邻居:阿拉伯人和犹太人在巴勒斯坦和以色列》,伊恩.布莱克著,王利莘译,中信出版集团。

最近,无论打开电视或手机,巴以冲突的最新进展常常占据了新闻头条,这片饱受苦难的百战之地,究竟会走向何方?经验告诉我们,当未来不够明朗的时候,不妨看看过去。历史是一位智慧老人,只要谦逊坦诚以询,总能给出富有启迪的意见。以巴以历史为主题的论著,可谓汗牛充栋。伊恩.布莱克的《敌人与邻居:阿拉伯人和犹太人在巴勒斯坦和以色列》(王利莘译,中信出版集团,2019年)是其中颇有特色又深受好评的一本,正如“豆瓣读书”网友所言,这是“对‘巴以冲突’的一次全面、具体而又客观中立的名词诠释”。

本书作者伊恩.布莱克既是记者也是历史学家,这双重身份无形中要求他的写作既保持直击当下的现实关怀,又运用长时段的历史眼光。本书广泛使用了文献资料、解密档案,口述历史,以及作者亲身采写的现场报道,而且尽量客观而细致地展示了犹太人、阿拉伯人对自己、他人和历史的看法。

听历史诉说自己

历史经常被作为现实的依据,但此时的“历史”实际上是被叙述的历史。如书中所言,“历史也是以色列人和巴勒斯坦仍在斗争的战场的延续”,在巴以双方各自的叙述中,诸如19世纪末犹太定居点的建立、20世纪30年代的阿拉伯起义、1948年以色列建国、1967年六日战争、1993年的《奥斯陆协议》、2002年以来修建的隔离墙……这些和巴以冲突密不可分的历史事件都有着不同甚至截然相反的样貌。“犹太复国主义者眼中的公正和胜利,对巴勒斯坦人来说则是不公、失败、流亡和羞辱”,而一个人眼中的恐怖分子是另一个人心中的自由斗士。

因此,了解事情原委最好的办法,就是尽可能听一听各方的声音,尤其是容易被湮没的那一部分。用作者的话说,“本书将密切关注经常被忽略或事后才被人想起的以色列的巴勒斯坦人,因为他们从1948年至今的独特境遇提供了重要的视野,还因为他们在时常完全无视对方的两个民族形成了微薄的人际联系”。与集中关注战争、外交的同主题书籍不同,作者更加在意普通阿拉伯人和犹太人、以色列人和巴勒斯坦人在实际生活中的相互遭遇和对抗。显然,这是一种让历史自我陈述的方法。不过,需要指出的是,作者在保持中立客观之余,也在字里行间流露出对巴勒斯坦阿拉伯人的同情。虽然,这个群体的历史行为也并没有占据全部的道义制高点,但即便作为“不完美受害人”,他们因强权者的操弄而遭受的苦难,也应受到人道主义的理解和关怀。

国际旧秩序的缩影

作为一本以历史为基本脉络的书,作者对巴以冲突的缘起作了深入分析,事实上,这也是理解全部历史的关键。“巴勒斯坦”是西方人心目中的“圣地”。这个地名来源于罗马人──在阿拉伯语和希伯来语中分别为Filastin和Eretz-Yisrael,这片地区被认为是基督诞生、被钉上十字架和复活的地方,也是长期散居各地的犹太人在《圣经》中记载的故乡。对于伊斯兰世界来说,耶路撒冷是先知穆罕默德升天之地。围绕这片地方的神话传说和现实争端虽然可以追溯久远,但论及延续至今的冲突,最应该追溯的起点是1917年奥斯曼帝国结束在巴勒斯坦地区的统治,英国外交大臣发表《贝尔福宣言》支持犹太人在这片土地上建立民族家园。以此为起点,开启了一个多世纪的撕扯与动荡。从这一事件入手观察巴以冲突,也更能看清这场百年纷争的本质。

伦敦政府发布于1917年11月2日的这份文件,对巴勒斯坦、中东乃至整个世界产生了决定性影响。在这份文件中,英国外交大臣贝尔福勳爵告诉世界犹太复国主义组织的罗斯柴尔德勳爵:“国王陛下的政府赞成在巴勒斯坦建立一个犹太民族家园,并愿尽最大努力促其实现;同时应明确理解,不得损害巴勒斯坦现存非犹太团体的公民权利和宗教权利,也不得损害其他国家犹太人所享有的权利和政治地位。”对于这些看似不偏不倚的主张,匈牙利裔英国作家阿瑟.库斯勒一针见血地讽刺道:这些话是“一个国家庄严地对另一个国家许以第三个国家的国土”。本书作者进而深刻指出,虽然劳合.乔治强调他的主要动机是对犹太人的同情,真正起决定性的却是维护英国利益的政治考量。而后来的事实也表明,文件中所谓“应明确理解”的内容不过是一纸空文。

当我们随着伊恩.布莱克引证的丰富资料和精彩论述洞悉《贝尔福宣言》的实质及影响,就可以更加清晰地理解巴勒斯坦学者纳迪姆.鲁哈纳的如下论断:“一群生活在其故土的人和一群来自世界其他地方的人发生了冲突,因为后者信奉的思想认定这片土地专属于他们,这就是双方对抗的本质。”诚然,长期以来,以色列领导人每过一段时间就对巴勒斯坦人的苦难公开表示同情,但他们拒绝对此承担责任。比如,以色列知名记者阿里.沙维特在一篇报告中讲述了1948年大屠杀和数千巴勒斯坦人被驱逐出吕大(Lydda)的经过后,承认这是“犹太复国主义的代价”,但又认为别无选择。而这种态度事实上得到西方国家或明或暗的支持。

早在1919年贝尔福就说过,“犹太复国主义,无论是对是错,是好是坏,都根植于长久的传统;目前居住在这片古老土地上的70万阿拉伯人的欲望和偏见,无论在现在的需求中,还是在未来的希望中,都不可与其相提并论”。读完本书对巴以百年冲突的细致描写,你会发现,即便在巴勒斯坦阿拉伯人日渐被驱逐出他们居住的土地之后,贝尔福的阴影始终没有消散,而这,恰好说明巴以之间难以中止的隆隆炮声,在本质上是西方列强主导的国际旧秩序的不断回响。巴以冲突的根本解决之道也在于改变这一不合理的旧秩序。

书写共同叙事的期望

本书的写作以历史为基本脉络,共分26章,每章均以年代为标题,铺陈史料,夹叙夹议,这样的写法在形式上像编年史,粗读有些琐碎,细读之后会发现,比起把历史概括为几条几点,这样的写法更有现场感。如书名所示,这是一个关于邻居和敌人的故事,正是这两个身份的瞬间转换,让巴勒斯坦地区的政局愈发风谲云诡。本书的写法,使巴以问题的多面性以及演变的复杂性得到了充分展现。

全书叙述结束于特朗普上台之时。在本书的“尾声”中,作者引用梅龙.本韦尼斯蒂的话作为题记:“替代方案简单而残酷。要么一个民族控制另一个民族,将他们双双置于无休止的暴力之中;要么必须找到一种方式,能让双方生活在基于主权共享的伙伴关系之中。”本书作者具体概括为“一国方案”“两国方案”“无国方案”,同时也指出了三种方案各自的阻力所在。诚然,生活在一个随时可能变为敌人的邻居之侧,巴勒斯坦人过着流离失所、妻离子散、家园被占的生活;作为事实上的弱势方,他们无法同自己的邻居兼敌人势均力敌,暴力的阴影一直在近处徘徊,未来对他们而言依然是不确定的存在。

就在我写完这篇书评的时候,看到联合国通过决议,重申应以“两国方案”为基础,寻求巴以冲突的公正持久解决。这给了我们新的信心。巴勒斯坦裔以色列作家乌达.比沙拉特(Oden Bisharat)曾说:“如果过去没有共同的叙事,那么至少让我们为未来写一篇吧。”这确实是世界爱好和平的人们的共同期望啊。