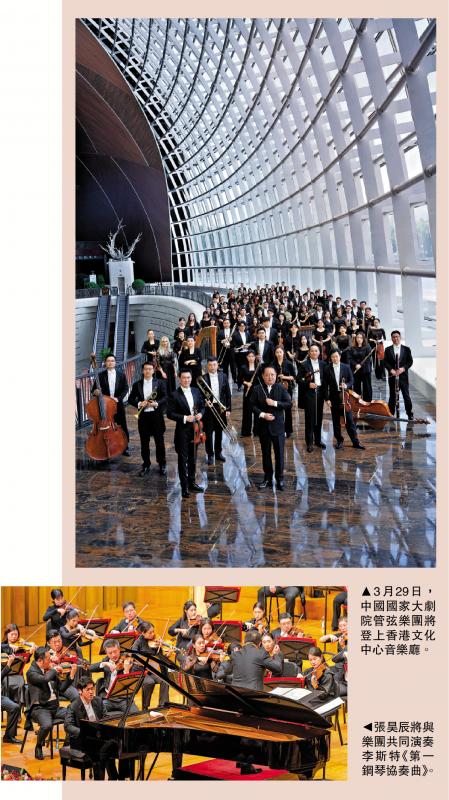

上图:3月29日,中国国家大剧院管弦乐团将登上香港文化中心音乐厅。下图:张昊辰将与乐团共同演奏李斯特《第一钢琴协奏曲》。

3月29日,中国国家大剧院管弦乐团(下称“乐团”)将登上香港文化中心音乐厅,为第53届香港艺术节奏响终章。闭幕音乐会由乐团音乐总监吕嘉执棒,携手曾获德伏扎克国际声乐大赛冠军的女高音宋元明,以及被《留声机》杂志形容为“天赋异禀的艺术家”的钢琴家张昊辰,共同演绎融合中西音乐风格的经典与当代作品,为观众呈现一次通过音乐探索精神世界的旅程。吕嘉、宋元明、作曲家姚晨、乐团总经理任小珑及助理首席小提琴手马魏家等日前在北京接受《大公报》访问,分享对本次演出的筹备与期待。/大公报记者 郭悦盈

中国国家大剧院管弦乐团作为中国大剧院的驻院乐团,已走过15个年头。这支平均年龄30岁、年轻而充满活力的乐团,以“双栖乐团”为定位,既能为歌剧伴奏,也能演奏纯器乐作品,并与众多世界知名指挥及演奏家合作过,包括罗连.马捷尔、苏宾.梅达、维莱里.格杰夫、克利斯多夫.艾逊巴赫、丹尼尔.嘉提等。

“香港观众群体多元且水准高”

对乐团而言,这场演出意义非凡,受访的乐团成员皆表示十分期待。“我们在香港的演出是3月29日,而乐团15岁的生日恰好是3月30日。”在吕嘉看来,乐团15岁生日之际在香港艺术节的闭幕音乐会登台,是光荣也是责任。

吕嘉表示,香港长期以来都是中西文化交汇的重要窗口,“来到这里演出,对我们来说,就是走向国际。”而作为乐团助理首席,马魏家亦深有同感。他表示,香港艺术节历史悠久,影响力深远,观众群体多元,水准极高,对音乐作品有着严格要求。因此,乐团上下早已蓄势待发,力求以最精湛的技艺,展现最高的音乐水准。“我们带着这份热情,希望能让观众感受到乐团的实力,把这场演出做到最好。”女高音宋元明则更为直接地表达了她的感受:“香港人的素质,特别是在音乐修养方面,让人十分欣赏。”

105人乐团“中西合璧”

为了向香港观众展现乐团对多种风格乐曲的驾驭能力与成熟的演奏技巧,乐团对曲目进行了精心挑选和编排,使节目单内既涵盖德奥浪漫主义经典,也有中国作曲家的当代作品。音乐会上半场为“德奥专场”,体现乐团在浪漫主义音乐上的深厚造诣。华格纳歌剧《崔斯坦与伊索尔德》的前奏曲与终曲〈爱之死〉,描绘生与死的交错,亦传递爱情中的救赎意义;与〈爱之死〉相互映衬,李斯特的《第一钢琴协奏曲》,乐曲如行云流水,既有炫技的火花,也有内心独白的沉思。下半场则跨越时空与文化,由105人组成的大编制乐团呈现“中西合璧”的音乐魅力。姚晨的《造园》,如其英文名Garden:Unearthing the Way Home所述,以中国传统哲学“天人合一”为灵感,透过交响乐层层铺展,建构出一个音乐版的精神家园探索过程;而史克里亚宾的《狂喜之诗》则结合“神秘和弦”的运用,营造梦幻恍惚的氛围,使人在半梦半醒间,感受潜藏于内心的情感与意识流动。

尽管四首乐曲风格多元,却在精神层面上交相呼应,皆指向对内心世界的探索。正如任小珑所说:“这四部作品虽然各具特色,但它们的核心主题是一致的──对爱、生命与灵魂的追寻。我们希望透过音乐,以不同角度呈现这份思考。”这样的编排,使整场音乐会更具层次感与哲思,也让观众在音乐流转间,感受深邃的精神共鸣。

在演出前的排练过程中,乐团每位成员都全情投入,精雕细琢每一个音符,力求完美演绎作品。马魏家分享道:“乐团最重要的一点,就是对音乐的热爱与严谨,这种氛围在我们乐团中尤为突出。”在吕嘉的指导下,乐团在演奏时“不仅凭感性表达,更强调精准诠释不同风格的音乐”,力求技巧与音乐风格的完美融合:“在技巧上,我们对于弓法的长度、音色的衔接及规范,都进行了细致的打磨。”宋元明亦表示,自己在诠释《爱之死》时,对德语发音、音乐的层次与情感表达都提出了极高的要求:“希望能够透过这场演出,把德奥地区的大型音乐文化展现给香港的观众。”

演出资讯

香港艺术节闭幕演出:中国国家大剧院管弦乐团

时间:3月29日晚上8点 地点:香港文化中心音乐厅