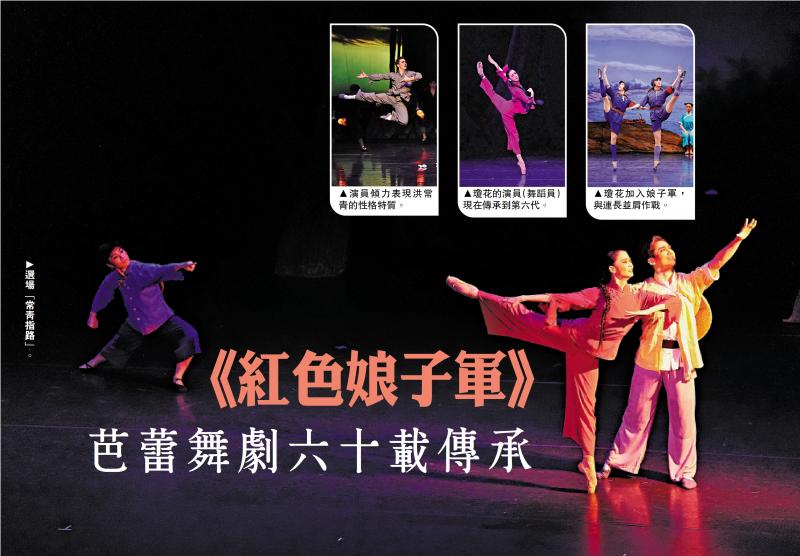

图:选场“常青指路”。

由李承祥、蒋祖慧及王希贤根据梁信同名电影文学剧本,集体改编的民族芭蕾舞剧《红色娘子军》(简称《娘子军》),全剧共六场,1964年9月26日在北京天桥剧场首演。此后,它跨越多个特定的年代,历演不衰。此剧又应邀往英国、法国、西班牙、德国、意大利、奥地利、俄罗斯、芬兰、美国、澳洲、新加坡等20多个国家和地区巡演。譬如说,早于1986年《娘子军》便亮相圣彼得堡马林斯基剧院与莫斯科克里姆林宫剧场,2009年登上巴黎歌剧院(Palais Garnier,Opera National de Paris)舞台。/刘玉华

为纪念《娘子军》首演60周年,中国国家芭蕾舞团(又称中央芭蕾舞团,简称“中芭”),自2024年9月中至9月底,除安排在天桥剧场上演十场外,随后更开展全国多个省市巡回演出数十场的计划。2025年舞季《娘子军》也是公演剧目之一。

以老带新传授经验

“首演至今《娘子军》已成为“中芭”自家品牌的经典剧目,海内外演出共约五千场,饰演女主角琼花的演员(舞蹈员)现在传承到第六代。”曾于1994年年底随“中芭”访港,担演剧中女主角琼花的“中芭”团长兼艺术总监冯英在北京接受访问表示。

她接着说:“这齣别具民族风格,表现革命题材的长篇舞剧,公演了一甲子,每一代的前辈演员都会把演绎剧中人物的体会,传授给新批次的演员。

引导新一代演员投入《娘子军》那种超过半世纪前的时代情怀,必须采用‘以老带新’的方式来进行。

因为我们靠舞蹈动作呈现人物性格,体现这个剧的风格,就必须手把手地按着那个标准去完成。年轻演员学习动作,很快就能掌握,但是人物的形象,尤其是人物内在的气度,需要通过排练、演出,然后沉淀,再排练再演出,不断地积累经验,才能够把角色的精神、气质、韵味,由内而外地发挥得淋漓尽致。

我们这60年,每个阶段,每个不同批次的《娘子军》阵容,在教他们的时候,是有过程的。总是有一个老常青,配一个新常青;一个老琼花,带新琼花;新战士搭档老战士……不能一下子一大波地更换。事实上,我们团不论是演《娘子军》,还是《天鹅湖》,排练时一定是新与旧的演员一起排,新人学会动作后,能不能上台演出,仍需要评估。若决定选用新人,会配搭资深的演员一同登台。”

《娘子军》面世后,一度停演十六年,李承祥、蒋祖慧曾随“中芭”到港,表示对舞剧进行了修订,去掉一些表面化、标语式的东西,让它更接近生活。

“1992年复排公演,基本上已成了完整的版本。我们尊重这个版本,基本上是原汁原味地搬演复排版,继续传承《娘子军》的精、气、神。在继承的过程中,不同年代演员们演绎这个剧目同时渗入了各自的特质。”冯英解释道。

东西洋版各具特色

值得一提的是,《娘子军》还有东洋版和西洋版。

据资料显示,日本松山芭蕾舞团(简称“松芭”)为纪念建团二十五周年,1973年5月10及11日在东京文京公会堂首次上演《娘子军》。公演前几个月,“松芭”部分团员前赴北京与“中芭”团员交流学习,又共同在北京举行了演出。“松芭”经过三个月的筹备及排练,克服诸种困难,终把《娘子军》全剧搬上东京舞台。两场演出门票,一个月以前便全部售罄。中日友好协会访日代表团团长廖承志、中国驻日本大使陈楚、代表团团员薛菁华等,及日本多名政要、名流等到场观看表演。

西洋版《娘子军》的出现,缘于1972年2月美国总统尼克松访问中国,周恩来总理特意请尼克松夫妇去看“中芭”演《娘子军》,众人观演的情况经人造卫星转播到美国。当时年仅16岁的美国著名编舞家马克.莫里斯(Mark Morris)看到电视转播,十分喜爱这齣舞剧,觉得运用脚尖鞋加上手执步枪跳舞是惊奇的构想,深感诧异新奇。

1987年31岁的马克.莫里斯应邀为Peter Sellars导演、John Adams作曲的歌剧《尼克松在中国》(Nixon in China)担任编舞。受限于无法找到《娘子军》的录像重看,他凭着脑海里历历在目的印象,动员两名舞者扮演吴清华与洪常青,联同另外八位舞蹈员,排演了长约二十分钟的浓缩版《娘子军》,以“戏上戏”形式呈现吴清华被捆绑在柱子上、家丁鞭打奴婢、村女们拿着花篮起舞、娘子军操拣等场景,交代剧情大纲。以连串撮要式的场景描述歌剧里中美两国领导人出席《娘子军》演出的情形。

有兴趣的话,大家仍可在YouTube上搜寻观赏这齣歌剧,欣赏马克.莫里斯编排的西洋版《娘子军》。\图片:中芭提供