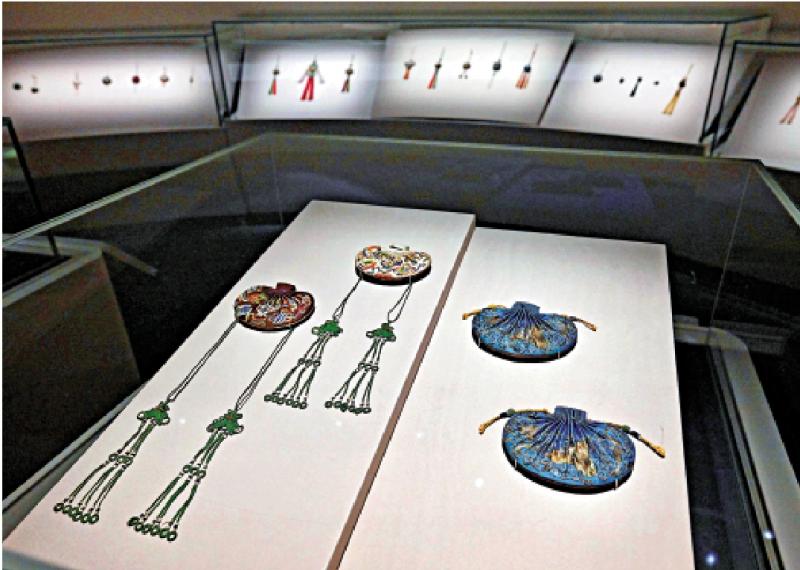

图:香港艺术馆藏清代由不同材质制成的香囊。

“一缕烟中见天地,半炉香里读岭南。”

中国的香文化,其渊源可追溯至遥远的新石器时代,那时先民们燃烧艾草、松柏等绿植,以祭祀天地,此即为最早的“燎祭”形式。至周代,焚香之俗被正式纳入国家礼制之中,《诗经》里所提的“禋祀”,便是以芳香植物告祭苍天的庄严仪式。战国时期,屈原以“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”之句,将香草与高洁之品格紧密相连,从而奠定了香文化独特的审美内核。汉代张骞通西域后,乳香、苏合香、沉香等异域香料,沿着陆上丝绸之路纷至沓来,与本土香草共同构成了“草木、果木、树脂”三大香料体系,由此,香药文化在祭祀、药用、日用等多个领域并行发展。葛洪所著《肘后备急方》中,沉香更是被用作药材,更让香药成为中医药的根基。

唐宋时期,香文化迎来巅峰。唐代“合香”技术的突破,打破了单一香料的使用局限;宋代《陈氏香谱》则收录香方二百八十馀种;而《清明上河图》中汴京街头“刘家上色沉檀拣香”招牌,更是映照出宋代市井香药消费的繁盛。彼时,南宋香药贸易税收一度达财政收入的百分之十五,市舶司通过“抽解”(征税)与“博买”(强制收购)的专营制度,将广州、泉州推为全球香料枢纽。宋高宗曾言:“市舶之利最厚,所得动以百万计”,足见香药贸易对国家经济命脉的支撑。这种“以香养国”的模式,为大湾区埋下了深厚的历史产业基因。

香港的“香”字,镌刻着一段岭南独有的芳香传奇。其香药基因,源自明代东莞地区盛产的“莞香”(当时香港属东莞县管辖)。莞香的种植历史可追溯至唐代,原产自东南亚的白木香树,在岭南湿热的气候环境中逐渐本土化,孕育出了独特的“土沉香”。到宋代时,东莞凭借其独特的黄壤与红壤酸性沙质土壤,成为莞香的核心产区。

明代是莞香的黄金时代,东莞寮步镇的“牙香街”成为全国最大的莞香集散地,当时与广州花市、罗浮药市并称为“广东四大名市”。莞香因其卓越的品质被列为皇家贡品,故宫博物院现存的清宫档案中,所记录的“女儿香”“莲头香”等品种,均为东莞进贡的顶级香料。每年,大批量莞香从东莞各地运至九龙尖沙咀(古称“香埠头”),再渡海至港岛石排湾(今香港仔)集中,然后转销沿海及海外地区。石排湾因此得名“香港”,并逐渐演变成为整个地区的代称,这便是“香港”之名的由来。香港本地家族工坊如“陈联馨”“永利檀香庄”等,工艺复杂讲究,“九蒸九晒”,需耗时三年方能制成,成香香气醇厚持久。其产品涵盖线香、塔香及祭祀用香等多种类型,远销南洋各地。

然而,清雍正年间,因官吏盘剥和“迁海令”政策的实施,沿海居民被迫内迁五十里,香农含泪焚毁莞香林,导致香港种香业一度衰落。至民国初年,野生莞香树几乎绝迹,寮步香市也名存实亡。然而,“迁海令”虽能摧毁莞香林,却斩不断历史文化记忆。莞香的文化基因已深深植根于这片土地之中。一九九七年香港回归祖国之际,深港青年在深圳仙湖植物园种下一千九百九十七棵沉香树,形成蔚为壮观的“回归林”。棵棵香树年轮中刻录的,不仅是生态的复苏,更是文化血脉的重新接续。如今,东莞已建立了万亩生态林,八十万株莞香树重现生机;区块链技术,实现了“一木一码”的溯源管理;非遗传承人黄欧坚守初心和传统,“九蒸九晒”古法工艺推陈出新;寮步的“采香节”,更是复原了明代香市的盛景。更令人振奋的是,有研究发现,土沉香中的“沉香呋喃”具有显著的抗癌活性,古老的香道正与现代医药深度交融,焕发新的生机。

除香港之外,澳门香药史则与另一味名贵药材龙涎香紧密相连。龙涎香的记载最早可追溯至汉代,沿海渔民在海上发现灰白色蜡状漂流物,干燥后散发奇异香气,当时作为贡品进献皇室。但彼时尚未形成系统认知,仅视为“海中奇物”。唐代,随着阿拉伯商人的贸易活动,龙涎香(音译“阿末香”)通过海上丝绸之路传入中国,成为高等级贵族专属香料。至宋朝,《岭外代答》赋予其神话色彩:“大食西海多龙,枕石一睡,涎沫浮水,积而能坚”。“龙涎”之名便由此而来。龙涎香不仅用于宫廷熏香,还融入文人雅士的“四般閒事”(品香、斗茶、插花、挂画)。在这一时期,由于物稀价贵,仿冒龙涎香的现象也频频发生,《夷坚志》中便记载了南宋临安商人伪造龙涎香以牟取暴利的事件,这也从一个侧面反映出这种香料高昂的商业价值。

明朝嘉靖帝痴迷炼丹,龙涎香被列为“仙药”之一,朝廷举国搜寻。葡萄牙商人精准捕捉到了这一机遇,趁机以进贡龙涎香为筹码,于一五五三年借晾晒货物之名登陆澳门,逐步建立贸易据点。据户部纪录显示,嘉靖三十四年(一五五五年)以每斤一千二百两白银,高价购得十一两龙涎香,葡萄牙人借此巩固自身在澳门的地位,形成“龙涎香外交”。葡萄牙人借此建立澳门据点,推动中国最早的“海关”制度雏形──市舶司诞生。一粒小小的龙涎香,竟成为改变政治地缘格局的钥匙。

十九世纪后,西方科学家揭开龙涎香的神秘面纱:原来,龙涎香是抹香鲸消化鱿鱼喙骨后形成的病理产物,需经海水浸泡百年方能散发出玄妙奇香,形成顶级的“白龙涎”。白龙涎的留香时间可达麝香的二十倍之久,一克顶级“白龙涎”在国际市场上的价格更是超万元。然而,近年以来国际上的过度捕捞导致抹香鲸濒临灭绝。澳门大三巴遗址复原了明代香药交易的场景,以文旅体验的方式重构了历史叙事,警示人们要关注生态与商业的平衡。

如今,香港正以科技赋能,促进香脉的新生:尖沙咀的香港艺术馆,举行了沉浸式香文化体验展“寻香记”;位元堂利用AI体质分析技术定制膏方,将传统的“望闻问切”转化为数据算法;国际香疗SPA品牌则以沉香茶道为敲门砖,叩击全球市场。而澳门方面,则是努力跨界破局:梁永馨香庄旧址变身为製香工坊,游客可亲手调配“驱虫香”“祈福香”,重现二十世纪“澳门设计──香港转运”的产业链模式;横琴粤澳合作区建立GMP中药厂,“澳门监制+湾区制造”模式打破了西方标准的垄断,张权破痛油等产品也获得欧盟国际认证。

从香港码头飘散的莞香余韵,到澳门老舖燃烧的神香烟缕,这条跨越千年的“香药之路”,不仅是海上丝绸之路荣光的重现,更向世界证明:文明的火种,永远在传承与创新中生生不息。如今,这条跨越千年的“香药之路”,正以文化为舟、科技为桨,扬帆驶向全球健康产业的深水区,书写着东方智慧的崭新篇章。