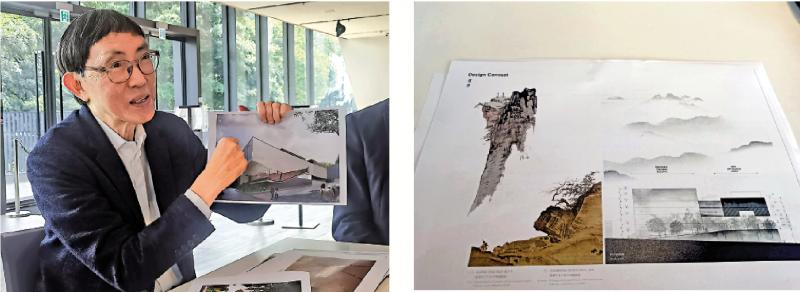

左图:严迅奇讲解罗桂祥阁建筑结构。\大公报记者刘毅摄;右图:张大千的《山水四屏》赋予建筑师创作灵感。\大公报记者刘毅摄

继香港故宫文化博物馆之后,香港建筑师严迅奇设计的又一个艺文场馆─香港中文大学文物馆新翼罗桂祥阁,3月21日正式开幕。新翼以悬臂式结构立于香港中文大学山城斜坡之上,形态呈现岭南触峰之势,融入香港中文大学之地形地貌,“整个建筑取‘石下留荫’的意境,我希望它可以是一种建筑与自然的对话,好似从山体中延展而出,底部绿树环绕。”严迅奇在开馆后接受媒体采访时表示。\大公报记者刘 毅

新翼位于香港中文大学文物馆另一侧的斜坡之上,状若文物馆馆藏之一、张大千的《山水四屏》中的奇峰山石,自山体中横空而起,“新翼从原有文物馆的展厅横向延伸,以及悬臂式的建筑建构,都是我从《山水四屏》中获取到的灵感,令展馆如浮在山体之上,也克服了地理环境为设计带来的挑战。”

悬臂式结构突出气势

严迅奇阐释道,虽然自己是从传统中汲取灵感,但不是被传统束缚,也要考虑现代观众欣赏文物展品的诉求。故而,在清水模混凝土的外墙上,他呈现了山水画淡中有物、或深或浅、疏密有致的质感和纹理,令整个新翼融入中大自然环境和地形地貌,并接通原有展览厅、大学道及林荫大道,正如香港中文大学文物馆馆长姚进庄所言,从校园的崇基楼望过来,新翼宛如一座“深山中的古刹”。

为了应对建筑环境所带来的挑战,严迅奇所使用的悬臂式建筑结构,令整个场馆以一种大平面的方式去展现,也更突出建筑本身的气势,严迅奇提及说:“悬臂式设计令有限的场地,也能传递宽阔的观展效果,让人们的观展更畅顺。”

设计过程之中,严迅奇坚持“起承立新,承古融新”,“设计这座新馆,主要是想带出一种传承的信息,既是文物的传承,也是将传统文化融入现代的过程,亦是对未来的展望。”严迅奇表示。

“V”形支柱寓意“传承”

落成后的香港中文大学文物馆新翼的实用面积共1770平方米,包括:利孝和陆雁群伉俪展览厅、利希慎廊(内设咖啡店及书店)、艺术工作室,以及景色优美的空中花园。身在新馆当中,感到四周山体上的绿意扑面而来,“这也是我想呈现的一种效果。”严迅奇介绍,因为要在有限的空间、且是在山体斜坡之上打造一个十分有气势的文物馆,并非一件容易事。

为了吸引观众入场参观,严迅奇根据山体的结构特质,采用层层而上的阶梯,展现一种好似传统绘画中的水波感,让观众想要有沿着楼梯进入场馆,一探究竟的想法。

香港故宫文化博物馆正门口的大门设计,参考的是紫禁城的门钉装饰。今次严迅奇在设计新翼的支柱时,也从古代建筑中找寻“借鉴”之处,以古代建筑的斗拱设计,打造新翼的“V”形支柱结构,既蕴含建筑师对“传承”的思考,也体现了延续性,“我并不是直接做一个斗拱,而是用其设计精神,打造了这个‘V’形。”

严迅奇强调建筑设计并非只是一门艺术,而是要去解决问题。“V”形的悬空支架设计,令整个文物馆不再受山体本身的约束,为的是确保实用,也尽量保留斜坡的原貌,“我会凸显建筑的实用功能,再把这种实用性融入设计本身,保证空间的充分使用,继而提升到艺术的层次。”

朴实无华融入自然

谈及在中大校园建设文物馆的体会,他追忆起自己在学生时代就很欣赏中大建筑的朴实无华,并亲自来学校参观,“我最深刻的体会是,校园的建筑贯彻简洁理念,不会多做装饰。”所以,严迅奇在今次的设计中也追求了朴实风格,配合场馆本身的学术氛围和艺术效果,以自然和建筑的勾连,诠释何谓“天人合一”。

观众前来新翼参观,即可体会如何从山下走上斜坡,层层递进,再沿着馆内的楼梯,就可以到达展厅。严迅奇希望建筑本身的特色和外观形象,能吸引到对艺术有潜在兴趣的人,观展人数和观展体验之间能取得平衡,达到人在馆中看展,艺术氛围和周边的自然环境,都能相伴而生的境界。