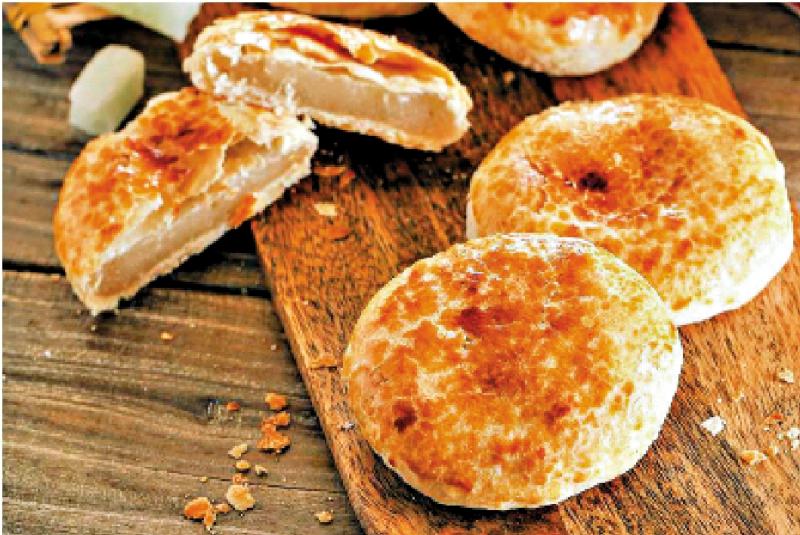

图:老婆饼是香港特色伴手礼之一。

提起香港的手信(旅游伴手礼),老婆饼无疑是其中一颗耀眼的明星。一块金黄酥脆的老婆饼,承载的不仅是糖冬瓜与酥皮的缠绵,更是一部跨越三百年的文化迁徙史。从潮汕平原的炊烟到香江两岸的霓虹,从家庭作坊的温情到工业文明的淬炼,这道看似寻常的糕点,更是一种文化的象征,承载着香港人的情感与记忆,成为连接人与人之间情感的桥梁。

关于老婆饼的文献记载,最早见于徐珂于民国六年(一九一七年)所编撰的《清稗类钞》之“饮食类”篇章:“广州有饼,人呼之为老婆饼。盖昔有一人,好食此饼,至倾其家,后复鬻其妻购饼以食之也。”记载的内容是说,广州流传一个叫老婆饼的特色饼点,昔日有位嗜饼如命的食客,因为贪恋此饼的美味,乐此不疲,竟然耗尽家财、变卖妻子以换取此饼食用。可见老婆饼这种美食的受欢迎程度。但从文中“盖昔有一人”这几个字眼来看,这其实是一种典型的传说体。

关于老婆饼的起源,扑朔迷离,民间流传着多个版本。其中有一版本就是元末明初朱元璋起义时,因为粮食常常不够用,还得到处奔波打仗,其妻马氏便想出用小麦、冬瓜混合制成粗粮饼以方便携带和食用,后来逐渐演变为糖冬瓜馅的酥饼。但显然这种说法存在明显漏洞,传统老婆饼皮薄馅软,酥脆易碎,显然不适合长途行军,更难以作为储备粮长期保存。

另一则更可信的传说,源自清朝光绪年间的广州莲香楼(原名“连香楼”):相传元末明初开始,潮州民间已有用冬瓜蓉制作点心的传统。当地妇女将冬瓜切块熬煮成蓉,掺入糯米粉和蔗糖,制成“冬瓜角”,作为潮州家庭待客的重要点心。这种以糖冬瓜为灵魂的朴素甜食,因其耐储存、易携带的特性,成为渔民出海和商队行商的必备干粮。据《潮州府志》记载,清咸丰元年(一八五一年),广州十三行的商船不仅载着瓷器与茶叶北上,更将潮州糖冬瓜运往珠江流域。由此,随船迁徙的潮籍点心师傅,悄然埋下味觉革命的种子。

清光绪十五年(一八八九年),广州莲香楼一名唤陈氏的潮籍师傅,其妻子以家乡炸冬瓜角为灵感,将家乡的糖冬瓜馅料与广式酥皮结合,加入糖渍肥猪肉(冰肉)增添油润口感,创造出“皮薄馅厚、甜而不腻”的酥饼。这道融合潮汕粗犷与广府精致的酥饼,其独特的口感令茶客惊叹,戏称其为“潮州老婆饼”,这种看似大俗其实不俗的命名,暗含市井智慧──以夫妻情谊为卖点的食物,天然具备情感共鸣的基因。

宣统二年(一九一○年),翰林陈如岳为茶楼题写“莲香楼”金匾时,特意赞其老婆饼“酥皮若蝉翼,甜馅赛蜜饯”。谁也不会想到,这份文人雅士的认证,竟让老婆饼这道平民点心一举跃升为广府饮食美学的象征,后来更是与虾饺、叉烧包并称“茶楼三杰”。至一九三○年代,广州已有二十三家茶楼专设老婆饼工坊,日销量突破两万件。茶楼间的竞争加速了老婆饼的改良。因“老婆”二字蕴含夫妻和睦之意,广府商人将老婆饼与婚俗深度绑定,推出鹹甜双拼的“鸳鸯饼”,供新人婚礼时馈赠宾客。据《广州饮食志》记载,当时的西关大户嫁女,需定制九百九十九枚酥皮印喜字的老婆饼,寓意“长长久久”。这种文化营销策略,使老婆饼突破食物范畴,成为岭南婚庆手信的代表,加速了这种美食在大湾区的传播。

二十世纪中叶,老婆饼传入香港。元朗地区因毗邻深圳、土地成本低廉,成为饼店聚集地。恒香饼家传人便带着二百块银元跨过罗湖桥,在元朗大马路挂起“潮式酥饼”招牌。谁曾想,这家不足三十平米的作坊,竟成为改写老婆饼命运的起点。恒香饼家率先开启工艺革新:一是以椰蓉替代部分糖冬瓜,降低甜腻感;二是用植物油替换猪油,适应现代健康需求,同时使酥皮更鬆化;三是以铁盒包装替代草纸包裹,并在铁盒包装印上“龙凤呈祥”纹样,不仅将散装点心升级为婚嫁必备手信,更是将保质期从三天延长至七天。这一革新恰逢香港经济起飞期,打工仔下班后携铁盒老婆饼探亲访友,逐渐形成“手信文化”雏形;跨境货车司机经罗湖口岸将老婆饼带入内地,更是无意间打通了文化反哺的通道。

如果说工艺革新是骨骼,文化赋魅则是灵魂。一九八○年代,恒香饼家与TVB剧集展开合作,将老婆饼植入香港集体记忆的深层肌理。《憨夫成龙》中阿旺为妻研制老婆饼的情节,让“买饼示爱”成为港式浪漫的标配;《溏心风暴》里铁盒礼饼的频繁出镜,更是不断强化大众认知,让老婆饼与香港市井生活深度绑定。尤其可贵的是,恒香饼家还借势推出“现烤剧场”──透明厨房里,师傅擀皮、包馅、刷蛋液的动作如同舞台表演,空气中弥漫的黄油焦香成为生动的广告。这种沉浸式消费体验,让游客在购买手信的同时,同步收获“港式生活”的文化想像。到八十年代,旅游手册将老婆饼与丝袜奶茶、蛋挞并列为“港式三宝”,成为香港必推的“地道体验”,当时老婆饼的年产量更是跃升至一千二百万件。

一九九七年香港回归祖国前夕,元朗饼舖已形成产业集聚,年产量达四千八百万件,七成经罗湖口岸北销。老婆饼这道源自潮州的甜食,历经广府商业文明的锻造,最终在香港完成国际化转身,又以“非遗手信”身份回归故土,形成“潮州起源─广州定型─香港扬名”的文化闭环。之后,婚嫁礼饼制作技艺更是入选香港非遗清单,老婆饼成为机场免税店热销手信。机场免税店里,改良版迷你老婆饼采用独立包装,保质期延长至九十天,年出口量突破百万盒。据统计,二○一九年入境游客手信消费中,老婆饼占比百分之二十三,其文化吸附力远超杏仁饼与鸡蛋卷。“带一盒老婆饼返内地”逐渐成为大湾区民间交往的缩影。

三百年时光淬炼,一块酥饼见证了潮汕人的拓荒、广府人的精致、香江人的拚搏。从潮州乡野的朴素甜食,到香港元朗的黄金招牌,老婆饼的百年历程不仅是一部美食进化史,更是大湾区文化交融的缩影。它见证了一地一城的兴衰,承载了世代匠人的坚守,最终昇华为跨越地域的集体记忆。当我们在元朗老店咬下第一口酥饼,齿间碎裂的不仅是三百年的糖霜,更是韩江、珠江、香江共同酿造的文明之蜜。这份甜而不腻的滋味,仍在书写新的篇章—在“一小时生活圈”的湾区时代,老婆饼早已超越食物本身,成为山海相望的人们彼此确认文化血脉的味觉图腾。