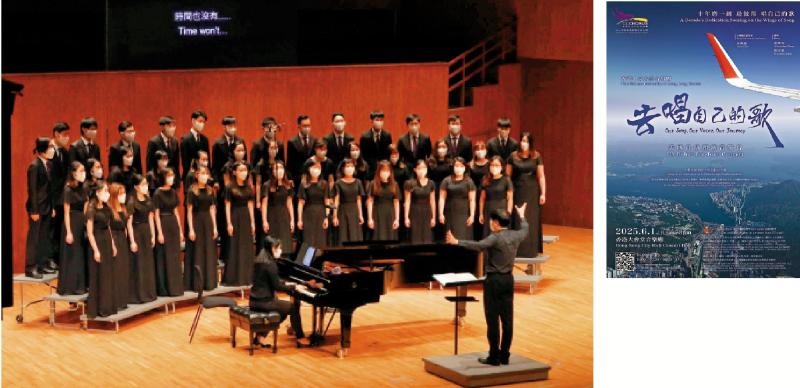

右图:《去唱自己的歌》音乐会海报。左图:中大合唱团2022年音乐会《再唱自己的歌》。

香港中文大学合唱团(下称“中大合唱团”)将于6月1日在香港大会堂音乐厅举行《去唱自己的歌》美国首演预演音乐会。音乐会将演出11部近三年面世的全粤语混声合唱作品,超过一半为世界首演。曲目涵盖现代新诗、民间口述文本、原创歌曲,以及音乐剧与流行曲的改编作品。这次演出后,团队将赴美国印第安纳州演出3场,包括在印第安纳州合唱指挥协会夏季大会举行示范讲座。合唱团指挥朱振威日前接受《大公报》访问,分享演出的构思与准备。\大公报记者 郭悦盈

中大合唱团多年来持续投入粤语合唱的创作与演出,他们原定于2020年赴加拿大演出,因疫情取消,自此久未外访。“等了很久,这次能再出外演出,还是去美国,意义很大。”朱振威感慨道。

推动粤语合唱走出香港

这趟旅程,对朱振威而言,是推动粤语合唱的一次延伸与实践。从2008年开始,他每年都会委约新作品,其中有些是粤语创作。然而,真正让他对“粤语创作与合唱”产生强烈意识的,是2014年与台湾作曲家冉天豪的一次对话。“他问我:你们明明都说粤语,为什么合唱曲这么少用粤语?”这句话让朱振威一时语塞,也点燃了他推动粤语合唱的决心。

不久之后,中大为顾嘉煇颁授荣誉博士,学校邀请合唱团为他举办致敬音乐会,促成了一场以粤语作品为主的演出《不朽香江名句──向顾嘉煇致敬》。从那时起,朱振威更坚定地走在推动粤语合唱的路上,持续委约创作,也逐渐累积起一系列属于香港的声音。今年,中大合唱团终于将这些作品再次带出香港,开启一次用母语自我介绍的旅程。

说起《去唱自己的歌》,朱振威笑言,起名过程十分顺畅,也延续合唱团一路以来的创作脉络:“2019年,合唱团推出第一张全粤语专辑,名为《唱自己的歌》,其中冉天豪作品《寻梦者》作为附赠曲目(Bonus Track)收录在内;到了2022年,我们办了一场全粤语音乐会,干脆取名《再唱自己的歌》。今年准备将粤语作品带到美国,有团员提议‘既然要出发了,不如就叫《去唱自己的歌》吧。’”这提议一出,大家一拍即合。

新作改编自广东哭嫁歌

《去唱自己的歌》的节目单中既包含新作,亦有过往作品。朱振威坦言,原本选曲时并没有刻意设定主题,但当所有曲目排好之后,才惊觉其中有种“离别”的情绪贯穿始终。新作《开叹情》组曲改编自清末民初的广东哭嫁歌歌词,聚焦旧时女性出嫁前的别离愁绪;《太平山之疫》组曲改编自同名音乐剧,聚焦于面对疾病时的生离死别。现成作品《回忆》与《竹蜻蜓》则更贴近个人:前者由移民创作者郭晓楠所写,回顾童年点滴,带出淡淡的怀旧与不捨;后者由李唯德创作,灵感来自送别好友郭晓楠时的情景,以《多啦A梦》为象征,讲述童年愿望与现实的落差。记者现场聆听合唱团排练《开叹情》组曲中的〈十二月叹词〉,当时团员们置身走廊,无伴奏合唱搭配着楼内自然的回响,声音悠远动人。这首占据全曲时长一半的作品,仿佛每个字句都在表达新娘对家乡与亲情的依依不舍。

冀观众领悟粤语魅力

“本来只是想选一些有本地色彩、好听又动人的歌,但到最后才发现,这些作品其实都在讲成长、讲失去、讲离别,讲我们这一代人正在经历的种种。”朱振威说。这个无心插柳的巧合,也让6月1日的预演多了一层情感──像是在临行前,先把这些属于香港的歌,唱给香港听。

此次赴美演出,亦是一场语言文化的输出。对于将粤语合唱带到美国观众面前,朱振威并不担心对方“听不懂”:“音乐的情感可以跨越语言,就像我们听德文美声,即使不懂歌词,也一样会被打动。”他补充道,团队准备了歌词翻译和电子场刊,帮助观众理解内容,但他更在意的是,情感能否穿透语言抵达人心。“我相信,他们听得出粤语在合唱里的魅力。”