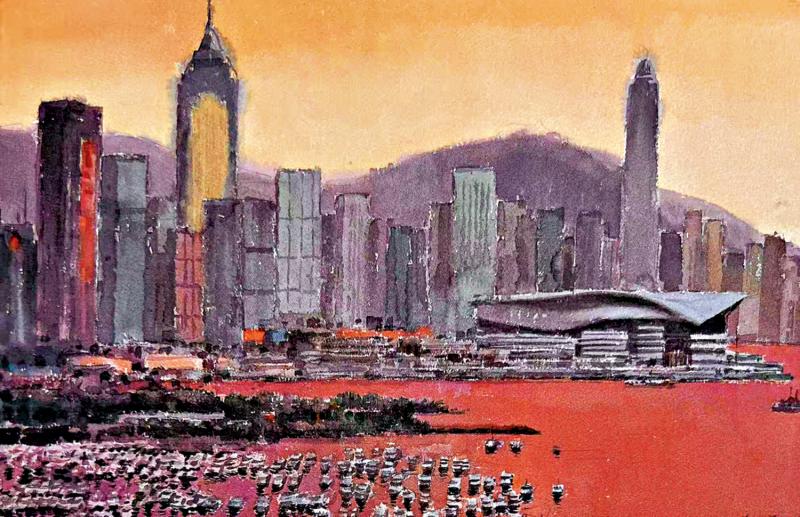

图:港湾一直都是沈平喜欢画的主题,图为作品《静静的港湾》。

画家沈平40余年前来到香港。他以画笔记录香港的城市变迁,创作大量描写香港的绘画作品,“我一直都很感恩在香港的一切,我很爱她,她就是我心中的港湾。”如今,他感到国家对香港美术界愈发重视,艺术家的发展机会也比以前多得多。去年他凭借水彩(粉)画《我们的港湾》,入选“国家艺术基金”2024年度美术创作资助项目。\大公报记者 刘 毅

沈平成长于上海,15岁响应国家号召加入新疆生产建设兵团,担任美术员17年。1974年入读浙江美术学院,师从顾生岳、徐永祥,系统学习中西绘画技法。上世纪80年代,他来港定居,“当年初来乍到,我也不会说广东话,为了谋生,我一天画10张漫画,投在报刊上发表。”

特意创作《马照跑》

在香港生活多年,他深感这座城市之美,“她在古老与现代之间交织,在时光交错中,过去与现在重叠、传统与当代交汇,这种特质的都市在国际上都不多见。”

1997年,香港回归祖国,他为此振奋,“回归之后,香港画家对祖国的向心力更强。”为了表达自己内心的喜悦,并不看跑马的沈平创作了水墨画《马照跑》,以并排的马匹,展现回归之后的城市景况:“马照跑,舞照跳。”

从此,他更坚定了在香港美术界深耕下去的决心,绘画香港这个他心中的港湾。大街小巷、港湾渔船、维港的闪耀璀璨,都给予他创作灵感。笔端下有铜锣湾的繁华,也有大隐隐于市的茶楼一隅,他用或浓或浅的水彩,以描画的线条、精确的画面布局,“以手画心”描绘香港。

“香港太可爱了,我没有理由不去画她。”在沈平看来,香港的城市日常,大到城市霓虹,小到从家窗台眺望出去的一隅,都可以成为创作素材,“我尤其喜欢铜锣湾的避风塘,那些停泊在码头的船只,让我觉得不可思议,船上的渔民人来人往,有的人已经上岸生活,但船只依然停留在港湾。”

在香港居住逾40载,沈平可谓亲身见证香港回归祖国后美术界的发展与提升。他表示,回归之前,在香港从事绘画的人,并不算多。回归之后,不单艺术层次得以提升,绘画艺术逐渐普及,涌现了不少画会,三五人就可以组成一个画会,而且近年投身其中的人愈来愈多,“民间氛围很好,学习绘画的人也增加了,令不少画家可以教画为生。”

沈平续指,香港回归祖国之后,国家给予香港画家的职业发展机会也变多了,“虽然香港还没有美术学院,但现在香港的画家不仅可以入读内地的知名美术学院,比如中央美院等,还可以成为中国美协等内地美术机构的会员,这对他们各自的职业发展而言都大有裨益。”

中风后坚持作画

2021年,“国家艺术基金”(一般项目)面向港澳艺术家开放申请,沈平形容这是一次“美好的眷顾”。他认为好的作品也要有好的展示平台,“由此可以感觉到国家对香港艺术家的重视,是国家对我们的支持。”

沈平获“国家艺术基金”资助的水彩(粉)画《我们的港湾》,创作初衷依然是他对香港的无限热爱。“我当时的心情很激动,这对我的创作无疑是一种鼓舞和厚待。”

值得一提的是,这组《我们的港湾》是沈平中风之后,以左手创作的作品。谈及创作体验,他认为,虽然是用左手完成创作,也更换了表达方式和作画工具,但他会继续坚持用生动朴实、色彩明快的风格,描绘香港,绘画港湾的活力和人文情怀。

“我从上海到新疆,再落户香港,香港留下了太多艺术的足迹,她让我留恋,我想画她的大街小巷、熙熙攘攘的城市图景,也想画她走过的路。大到维港风光,小到一艘渔船,都让我想要用画笔去记录、去呈现。”