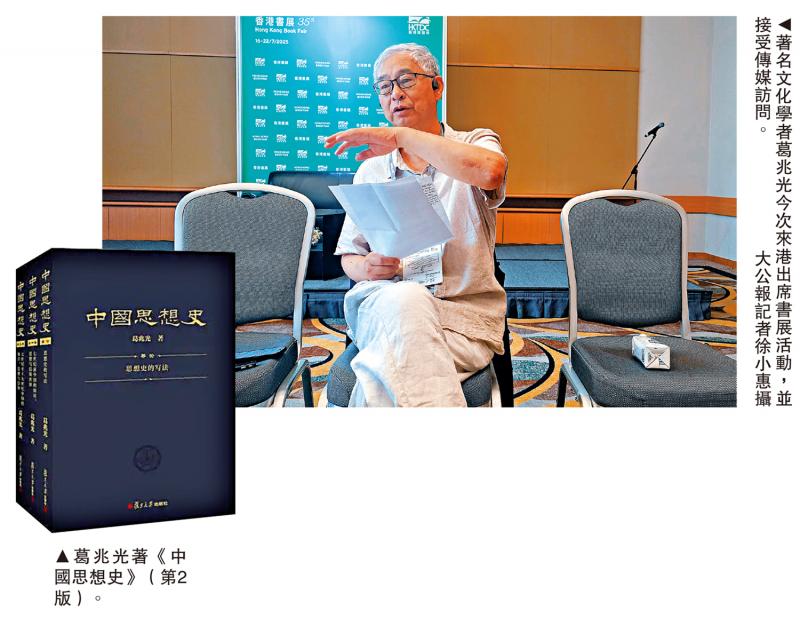

左图:葛兆光著《中国思想史》(第2版)。右图:著名文化学者葛兆光今次来港出席书展活动,并接受传媒访问。\大公报记者徐小惠摄

著名文化学者、复旦大学文史研究院及历史系特聘资深教授葛兆光近日在香港书展出席“名作家讲座系列”之“一幅古地图中的全球史故事”,翌日他接受大公报记者专访,从今次讲座的古地图出发,探讨全球知识交流的历史以及香港作为中西文化交流中转站的意义与价值。葛兆光指,伴随15、16世纪后海洋成了重要的交通要道,香港从地理位置而言,具有十分重要的意义,长久以来就是全球贸易往来的一个重要地点。他认为,“全球的历史是连在一起的”,这是重新认识世界、也是重新认识中国的一个很好的方式。在全球史研究愈发成为趋势的当下,他建议对于香港史的研究也可以融入到更大的范围之中。\大公报记者 徐小惠

曾在香港生活过两年,还曾担任香港中文大学、香港城市大学、香港浸会大学客座教授的葛兆光今次再度来港,称香港是一个显而易见的“中西文化交流的驿站或者中转站”。讲座正式开始前,主持人先统计了前来听讲座观众的来源,多数观众都是从内地慕名赶来。“香港书展吸引了很多内地人来香港买书或者是看书,讲座内地听者占比大、香港听者占比小,这是很自然的事情。”葛兆光表示,“香港是一个所有的人、所有的地方、所有的国家和地区的学者都可以来交流的地方。为什么这个地方很重要?因为15、16世纪以后,海洋成了十分重要的交通要道,取代过去陆地作为全球贸易、全球往来的最重要的地方。”

“没有对照就难以认清自己”

葛兆光今次书展演讲的主题为“一幅古地图中的全球史故事”,他从一幅藏于日本京都龙谷大学图书馆、公元1402年由朝鲜人参考中国疆理图而绘制成的《混一疆理历代国都之图》讲起,这幅地图不仅展现了13至14世纪中国人对世界的认知,也呈现出古代知识在全球交流的过程。

“很多人在理解历史的时候,常常(仅)把历史看成是个别的国境,实际上不是这样的。我讲这个地图,它是(囊括了)阿拉伯的和波斯的知识,但是它也记载了欧洲,然后它又传到了蒙古人那里。蒙古人又传到了汉族人这里,汉族人又传给了朝鲜人,朝鲜人的这个地图又传到了日本。”葛兆光解读道,“现在我们回过头来看,实际上在那个时代,知识就已经有了全球交流的过程和状况。”这种知识交流和全球联系是葛兆光希望讨论的重点,“这可以促使我们改变过去以国来划分人民的观念,也恰恰就是全球史要做的事情。”

在讲座上,葛兆光引用梁启超的话指出:“中国的历史是中国之中国,亚洲之中国,世界之中国。”他说,“人的眼光都是在不断放大的,1980年代以后我们历史学家的眼光也同样在放大。我们越来越多地认识到,就中国谈中国,反而讲不清楚中国,没有对照、没有镜子的话,就很难清楚地认识自己。”

“全球的历史是连在一起的”

采访中葛兆光举了两个例子,一个是7世纪中叶,中国、日本、朝鲜在白村江发生过一场战争,“这场战争对中国来说不重要,在《新唐书》《旧唐书》里都只有几句话;可是对朝鲜人来说,这事太大了,因为新罗要取得唐朝的支持,就必须大唐化。采用唐朝的衣服、唐朝的官制、唐朝的文化,于是导致朝鲜半岛的整个历史转向;对日本来说,因为战败了,国家的改革就不能彻底,日本仿效大唐的律令制,国家改革就只改了一半,‘半生不熟’,所以日本走向的道路就跟中国不一样。”葛兆光指,“日本连篇累牍地研究白村江之战,甚至写成小说,并且畅销,日本人一提起白村江之战很多人都知道。”

另一个例子是1815年印尼坦博拉火山爆发的故事,“因为火山爆发,当年欧洲就成了无夏之年,非常冷,这件事情被诗人雪莱记在他的诗里面;同时波士顿6月下了一场大雪,中国云南那一年因为天气特别寒冷,粮食歉收,造成大饑荒。”这除了自然气候与全球化的关联之外,葛兆光认为,“这两个故事可以说明,全球的历史是连在一起的,我们越来越多地感觉到全球史是重新认识世界、也是重新认识中国的一个很好的方式。”