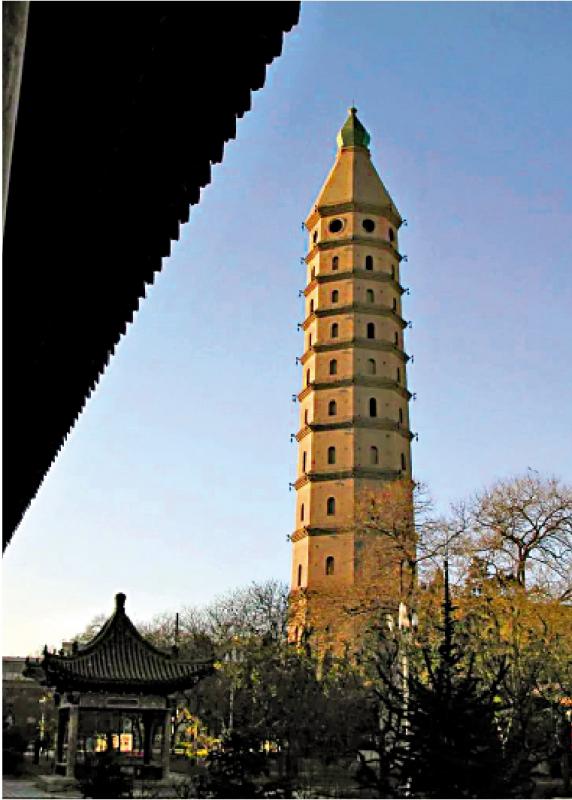

图:始建于西夏时期的宁夏银川承天寺塔。\新华社

因为熟读金庸小说《天龙八部》,来到宁夏,先去银川看承天寺塔。

银川老城区其实有两座塔:承天寺塔(西塔)在西南,海宝塔(北塔)在北。双塔矗立,凌空凭虚,隐隐佛鼓,玲玲梵音,下可瞻仰,高可登临。塔顶,但见西有贺兰绵延,东有黄河蜿蜒,沟渠湖泊、青田绿树,点缀着无垠的银川平原。

来到承天寺,寺中心方形台基上,淡黄色八角形的承天寺塔,绿色琉璃砖顶,有十三层、六十多米高,是宁夏现存最高的砖塔。一〇四八年,西夏开国之君李元昊被弑,未满一周岁的儿子李谅祚继位。两年后,李谅祚的老妈,也就是已经成了皇太后的没藏氏,诏建承天寺,取“承天顾命,册制临轩”之意,为小皇帝祈福,还将西域僧人进献的无价之宝──佛顶骨舍利──埋于塔基下的地宫。太后老妈希望儿子长寿无疆,结果李谅祚二十一岁就死了。

不过李谅祚有个孙子,就是在《天龙八部》后半部分出场的西夏皇帝李乾顺(夏崇宗),而李乾顺之女西夏公主招驸马,最后与她早先在皇宫冰窖里遇到的虚竹永结同心。所以武林高手虚竹,实乃承天寺塔主人李谅祚的曾孙女婿……

我这野狐禅考证,学界是否认同,且不去管它。不过根据正史,西夏立国时定都兴庆府(今银川),占据如今宁夏全境和甘肃、青海、内蒙、山西的一部分,国土北临辽,东边和东南先后与宋、金接壤,西南有吐蕃、回鹘诸部。李谅祚虽然早死,他的孙子李乾顺以及李乾顺的太子都相对长寿且开明,在各方势力中纵横捭阖,使西夏国力在十二世纪达到全盛。

井上靖中篇小说《敦煌》的主人公赵行德,科举落第后从北宋去西夏长住,专心学习西夏文,深感“西夏远比宋朝当政者想像的强大,西夏民族是一个优秀的民族。目前战争频繁,它无暇顾及文明教化,但一旦把周围的敌国全部扫平后,它会建立一种独特的文化,完全可以与宋朝的汉文化媲美。”一九八八年,小说改编成同名电影。我那时还小,完全看不懂其中的历史和人情,只记得一个白衣女子从城墙上一跃而下─然后是她死在地面的镜头,以及自己当时惊恐的心情。长大后读小说原著,方知她是赵行德在西夏救下的回鹘王女,被西夏王李元昊掠走之后以死明志。至此,终于明白了童年阴影背后的故事。

但大宋也好,西夏也罢,谁也挡不住南下的蒙古铁骑。西夏末代帝王昏聩腐败,王朝积贫积弱,无从招架。一二二七年,银川孤城顽抗半年后投降,西夏建筑和典籍都被破坏殆尽。承天寺也荒废了,至明初仅存一塔,此后又多次塌裂,多次重建。

从承天寺稍往西北约四公里,即是建于北朝至隋唐时期的海宝塔,今日之相在清朝中叶定型。其后经一九二〇年里氏八点五级的海原大地震,一九三九年迭遭日军空袭,如今塔影悠悠,孤危入云。

海宝寺内,东转西望,都不会错过海宝塔的身影:青砖构筑,方台为基,九层十一级,方形塔身的每一面设凸出数十厘米的券门,使得塔的平面呈独特的十二角形,显得层次和棱角分明。每层转角处挂铁铃,微风过则叮叮轻响,想到《洛阳伽蓝记》写西域的雀离浮图(佛塔):“自作以来,三经天火所烧,国王修之,还复如故……旭日初开则金盘晃朗,微风渐发则宝铎和鸣。”

海宝塔前有大雄宝殿,佛像前供着西瓜、香蕉和三大包馒头。一只小麻雀飞来,停在一个馒头上,不巧我正走进殿来,把牠吓飞了。佛像旁边立着一位和尚,五十岁上下,深蓝色土布直裰,土色布鞋。他见麻雀来而复去,叹道:“哎呀,看把你饿的。好了好了,拿给你吃。”遂来到案前,拿起那个麻雀没吃到的馒头,走出殿外,向天空东张西望:“哪里去了?”接着把馒头掰成好些小块小粒,左三把右三把的,全都撒在大殿前的空地上。我对师父笑道:“真好。”想来佛祖慈悲,怎会目睹饥饿众生而舍不得一个馒头?不久,果然看到几只麻雀从树上飞下,蹦蹦跳跳来殿前吃碎馒头了。

在大雄宝殿后门,我又遇到了这位善心的师父。他也许以为我略有慧根,在海宝塔的注视下,对我讲了片刻佛法,然后话题突转:“现代人成天看手机,眼睛都看坏了。”“您用不用手机呀?”我故意问。“我们和尚吗?我们用手机读佛经。科技嘛,要看你怎么使用。”

作别师父,我望着高高的海宝塔。苏轼《凌虚台记》说自己登凌虚台而望,四周曾是秦汉、隋唐时著名的长杨宫、九成宫等宫观,当时无不宏杰诡丽、坚不可摧,几百年后却连破瓦颓垣都不复存,全部化作丘墟和荆棘,所以脚下这座凌虚台更不足恃了,何况人世之得失?苏轼的结论是:台如其名,万事虚空。

三岛由纪夫《金阁寺》的主人公沟口,在二战末日本即将战败、本土遭空袭时,想到自己痴迷多年、一向高高在上遥不可及的金阁,也许不久后即将被燃烧弹的火化为灰烬。他由此感到与金阁更加亲近了:人与看似不朽的建筑命运相同,都由易燃的碳元素构成,都会遭受灾难和战火。

在银川兴庆区,海宝塔和承天寺塔遥遥相望。双塔几度损毁又几度修复、重建,原貌早已消失于历代地震、兵燹之劫。最初修建双塔的古人,满怀希望,用一生注视过它们,却不会预料到它们今天的模样。而双塔阅尽兴衰沧桑,见证了一次次的天雷地火,一代代的流离苦难,却也一次次在废墟上挺秀重生。