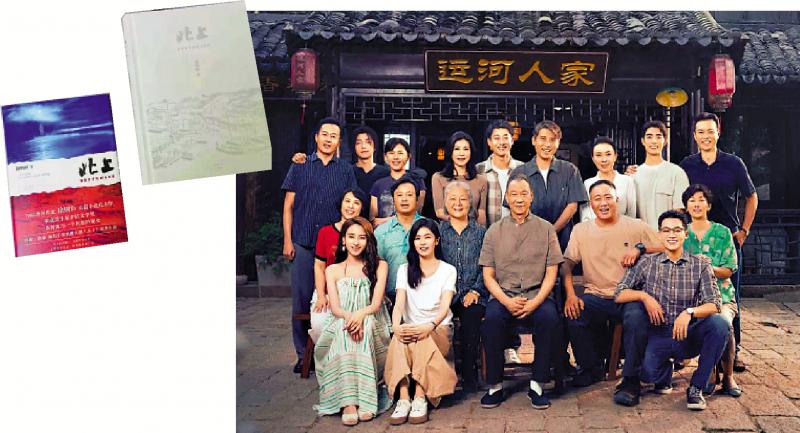

左图:徐则臣作品《北上》。右图:电视剧版《北上》突出“运河人家”。

内地知名作家徐则臣日前在香港与香港作家葛亮围绕其代表作《北上》展开一场对谈,讨论当下的人们与历史之间的联系,徐则臣分享认为,“宏大的历史是通过小细节来构成的。我们为什么去博物馆,当我们看到一个个具体的文物时,文物会把我们带入历史现场,我们与某一段历史之间的关系是通过文物建立起来的。”\大公报记者 颜 琨、徐小惠

由内地知名作家徐则臣带来的讲座“千里长河一旦开──由《北上》谈京杭大运河”日前在香港书展名作家讲座中举行。《北上》聚焦于满清晚期的一个特殊年代,小说用小波罗和马福德的视角去展现外国人眼中的清朝。在徐则臣看来,那个时代的中国其实已经被迫全球化。“中国已经被迫推到整个世界面前,所以对于晚清的历史考量,需要引入别人的眼光,展现在不同视野下,其他人怎么看。这是我一直很感兴趣的一个问题,我不是一个学者,所以我通过文学的方式来看他们如何看待这段历史,一个逐渐走向衰亡的国家背后所赖以支撑的文化背景。”

“运河是自己记忆的载体”

徐则臣成长于江苏的水乡,后来又在运河边读书、工作,因此运河是他本人重要的成长背景和生活经验。座谈中他提到运河既是自己记忆的载体,也是中国历史、文化、经济活的见证。《北上》的故事与运河密不可分,葛亮现场评价:“由于你的书写,使得我们对于大运河这样一个在表达上极难呈现的文学地方拥有了一种新的活力和生命力。”

小说在体现出地方性写作的特点的同时,徐则臣也十分重视“物”的意义。在创作小说《北上》时,他把小客栈称为“小博物”,想要以此来让人们重视周围环境中存在的文物。“很多年以前,我曾呼吁过,在周围的环境里建立一个小的博物馆。”

当人们以家庭为单位回溯历史时,会有一回头大雾茫茫的感觉,因为在这中间缺少了一盏盏灯。“作为一个民族,我们可能知道我们是从哪里来的,但作为一个很小的家庭、一个个体,有的时候我们其实不知道自己从哪里来。”

以小切口挖掘时代

徐则臣分享了自己的亲身故事。“我的奶奶是一个裁缝,家里曾有一整套工具。很小的时候,我就想过要把这套工具留起来。随着奶奶年纪的增大,她不再做裁缝,这套工具也不知何时就不见了。有一天,我和我的儿子说,你的太奶奶是一个很好的裁缝,儿子问何以见得。我却没有办法给他证明。”

因此,一家一户流传下来的老物件就是个体回溯历史的重要证据。徐则臣分享到,“有一年,我在美国参观一个小镇,小镇很小,有一群移民而来的人,他们建立了一个小的博物馆。移民一代、移民二代将他们用过的针头、帽子、怀表、油灯,甚至是拖鞋都放在这个小博物馆里,每家每户都在做这件事。随着移民一代、二代去世,后人想要了解过去的历史就只能凭借这些看似‘破烂’的物品。每个小东西就能看到历史的延伸,每个人还能看到一条线。”

在徐则臣看来,挖掘一个时代、一个地方的来龙去脉需要寻找小切口。“在今天这样快速发展且不断移动的时代,一个人的根或是我们的来龙去脉,大致要通过小的东西建立这种原型。”