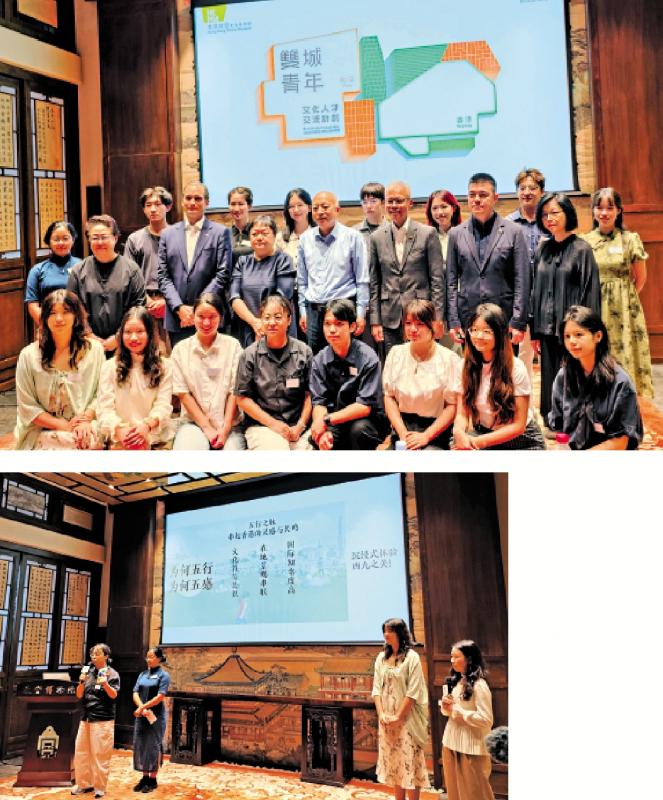

上图:“双城青年文化人才交流计划”故宫博物院交流活动在北京故宫举行。下图:京港两地大学生以“青年眼中的文化区未来”为主题,分享创新想法。

香港故宫文化博物馆旗舰青年学习及交流项目“双城青年文化人才交流计划”今夏举办第四届。16位参与计划的京港大学生日前齐聚故宫博物院,分四组从创新视角出发,围绕数码叙事、观众互动及文化品牌建立等议题深入分享,同故宫博物院院长王旭东、香港故宫文化博物馆馆长吴志华等一道就“青年眼中的文化区未来”这一主题,展开深度对话,为构建未来的文化区贡献青年智慧。\大公报记者 江鑫娴(文、图)

计划以“青年眼中的文化区未来”为主题,聚焦城市文化区的发展形态。7月初起,16位来自艺术创作、艺术史、建筑、汉语言文学、政治及金融等专业的京港优秀大学生在香港、北京及上海等地,展开为期两个月的深度文化交流与实践,以多样化的探访学习模式,深入了解不同城市文化区的规划建设及发展现状,洞察未来发展趋势。

设计西九“五行散步学”

“西九文化区汇集了戏曲中心、香港故宫文化博物馆、M+博物馆等多个文化场馆。通过观察,我们发现了观众停留时间过短的问题。有的观众早上匆匆地来,20分钟就走了。”来自香港大学的姚一默同香港科技大学的陈梓溪、香港中文大学吴天瑜、清华大学的吴小丫一道以“让游客在西九多停留一小时”为目标,设计了“金木水火土五行”游览路线,为游客提供西九的五行散步学浪漫。

就读于北京师范大学的陈泽童与香港大学的瞿申迪、中国政法大学的黄陈佳、北京印刷学院的戴友毅组成的小组,则希望实现西九文化区和周边社区居民的双向奔赴。戴友毅表示,通过前六周的调研,小组成员得出了“西九可能略显‘高冷’,它需要立足于香港文化,需要与社会产生连接。”的结论。他们强调西九文化区应重视“在地化”。通过街头展览、街巷故事回流等,让本地居民了解西九、对西九感兴趣、去西九,用社区关系传播,让西九成为居民的生活场景之一。

团队成员背景多元,陈泽童接受《大公报》访问时表示,不同学科背景的同学之间可以互相启发。另外,在合作中,香港同学更关注品牌打造与可持续运营,而内地同学则更侧重挖掘文化核心价值。这种碰撞让项目既能传递文化温度,又能体现实际效益。

另有小组建议,创作WestK“子”品牌小K,改变人们在西九的艺文活动习惯,以及对整体园区的印象。还有小组提出,文化区着力搭建青年艺术家展示平台。通过艺术展览的网络空间创新等,为本地、内地及国际青年艺术家在西九提供一个交流平台。