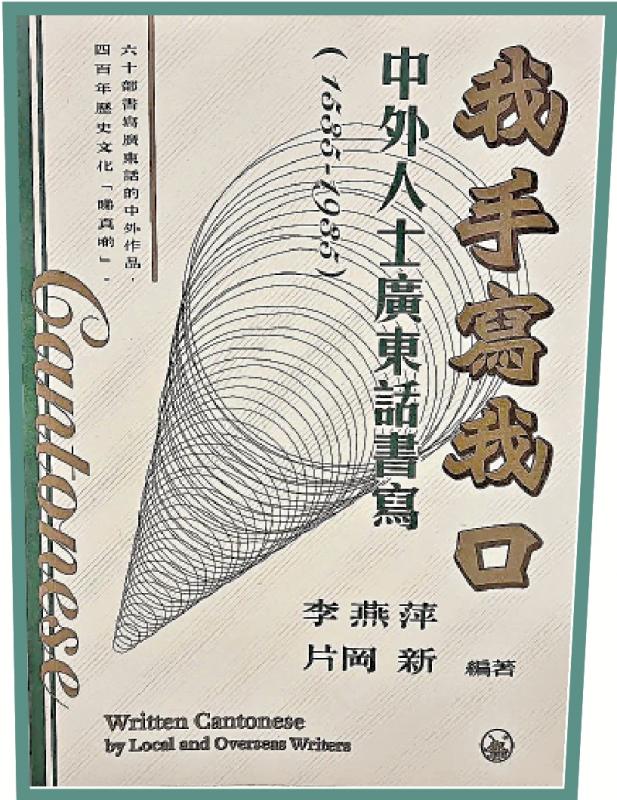

图:李燕萍、片冈新编著《我手写我口||中外人士广东话书写》。

从传教士笔下的语言教材,到报刊上的粤语对话、商业文书与地方志,1535年至1935年间,中外人士以广东话书写留下大量珍贵文献,折射出广东社会的日常风貌与东西文化交流的轨迹。多年来专注粤语研究的李燕萍与片冈新,近日合着《我手写我口─中外人士广东话书写》,并发表新作,尝试将这些散落于历史角落的语言材料重新串联,拼出一条属于广东话的文化脉络与记忆地图。\大公报记者 郭悦盈

李燕萍与片冈新,一个是教外国人粤语的香港学者,一个是学粤语的外国人──从不同背景走近广东话,后来成为生活与学术上的伴侣,共同展开长达25年的研究旅程。

历时25年 走访多地图书馆

李燕萍笑言,他们的研究就像“猜图游戏”,要从零散的资料中拼凑出广东话书写的完整面貌。她出身香港,早年曾在语言中心教授外国人学粤语,直到偶然翻阅一份传教士手稿,才发现这门语言背后蕴藏着庞大的历史体系,从此一头栽进资料搜集与系统整理。

片冈新则来自日本,来港前已学习普通话,40年前初次踏足香港,30年前正式定居。他回忆,最初在街上看到招牌,明明是熟悉的汉字,却与课堂上所学的中文大异其趣,听到的语言也完全不同,这种“熟悉又陌生”的错位感激起了他对广东话的兴趣,从语言差异出发,一步步走进广东话书写的历史世界。“广东话的书写是一个非常大的世界,而我们现在研究的,只是其中很小的一部分。”他说。

早期留下广东话书写纪录的,不是广东人自己,而是外国人,尤其是传教士。片冈新提到:“他们为了传教,要学当地语言,有些人甚至还没踏足广东,就已经透过教材开始学粤语了。”例如英国剑桥大学圣经馆就藏有不少传教士以广东话撰写的宗教文稿与教材,反映语言与宗教传播的交会。

在这场历时25年的研究中,两位作者走访多地图书馆,包括日本的东北大学与关西大学、英国的剑桥大学圣经馆、美国的哈佛大学、香港的香港大学与浸会大学等地。“其实我们在疫情期间反而进度特别快,因为很多图书馆都开放了电子版,我们不用出国也可以远端查阅稀有文献。”李燕萍说。

面对庞杂的资料,他们也试图自建系统。李燕萍解释:“我们把资料大致分成三类:第一类是中国人自己用广东话书写的文献,比如地方志;第二类是中国人写给外国人看的,包括用广东话音译英语的教材、翻译资料;第三类则是外国人自己写的广东话文献,例如传教士的手稿、报刊文章、漫画等等。”他们在分类后,再按时代脉络梳理语言演变的轨迹──从明代地方志对“大头虾”“打边炉”等词语的记录,到19世纪出版的《粤音指南》,再到粤语报刊与白话漫画的出现,广东话书写的形式与内容不断变化,也折射出广东社会的语言使用与文化流动。