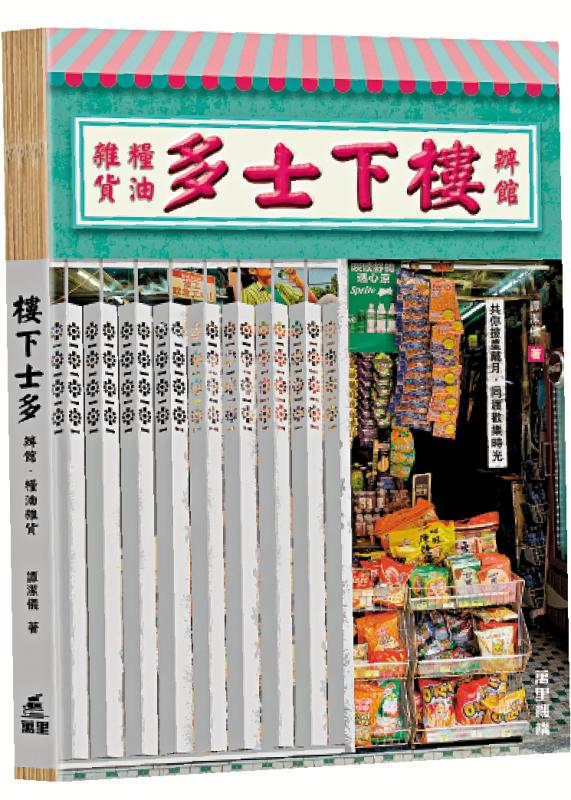

图:谭洁仪著作《楼下士多.办馆.粮油杂货》。

社区变迁,人情味弥足珍贵,人们记忆中熟悉的小店、风俗,不会一直都在,好在有一班记录者。本港作家谭洁仪、刘智仁分别出版新书《楼下士多.办馆.粮油杂货》和《深水埗101》,他们深度走访本地社区,书写小店和地区故事,展现其间承载的人与人之间的温情、岁月的流转,既是挖掘背后的市民风情,也是为之后的年轻一代留住一段历史的足迹。\大公报记者 刘 毅

曾经一度街头巷尾、楼下转角,总有一家办馆、士多或粮油杂货店,是人们日常不可或缺的一部分,承载了多少孩童快乐的童年。但随着大型超市、便利店甚至网购的兴起,它们渐行渐远,逐步消失在城市生活的一角。

“让年轻一代感受香港的变化”

谭洁仪书写《楼下士多.办馆.粮油杂货》一书,走访香港的11家办馆、士多与粮油杂货店,书写士多、办馆、粮油杂货舖的历史与特色,娓娓道来与店舖主人的访谈故事,以小品形式书写,请小店店主说出他们的故事,引发读者有关这些办馆、士多的集体回忆。“我一般会选择开业时间长,充满人情味的小店,也恰恰是因为这份人情味,让他们坚守至今。”谭洁仪表示。

根据谭洁仪观察,办馆和士多最热闹的时间是下午3点,小学生会去店里寻找零食。“我曾经问过这些小学生,是否知道办馆和士多的分别。他们说知道呀,办馆可以卖酒,士多不行。”

她在书中详细讲述办馆、士多和粮油杂货舖之特色,讲述它们的缘起、发展和变迁,而让她感动的永远都是小店的人情味,“当中有些小店已经有上百年的历史,养活了几代人,他们历经岁月,依然坚守,是因为不捨街坊邻里的情感。”

“小店代代相传,可以是对自己一个品牌的不捨,也可以是各怀其志。或者是外公辈勇闯新市镇发掘第一桶金,到女儿落叶归根,外孙希望可以找一个避风港去延续梦想。”谭洁仪续称。

她认为不少故事都能让人感受到城市发展的脉络,一家普普通通的士多,其背后就见证着沧海桑田的变化。比如位于筲箕湾东大街的李杏记士多即是如此,上世纪70年代,士多对开是一片浅滩,店家主要做水上居民生意,经过填海发展,现时已然是地铁站入口。

“我希望通过我的这本书,让年轻一代可以感受到香港的发展变化,而这其中那些小店的故事,更应该成为我们记忆的一部分。他们或许未能一直传承下去,但伴随它们消失的人情味,让我们在失去之后倍感珍惜。”谭洁仪感慨道。

老区深水埗焕发勃勃生机

另一拥有众多人情味小店的社区当属深水埗,作家刘智仁撰写《深水埗101》一书,挑选101个代表深水埗的元素,从鸭寮街的市井喧嚣到隐秘的涂鸦艺术,从古蹟建筑的悠悠岁月,到小店发展的新与旧,多角度展现深水埗历史、文化、旅游的魅力,既是地区旅游指南,亦是记录一种城市记忆,更是一封“写给深水埗的情书”。

旧区是否能焕发新生机?作为传统旧区,它留在人们脑海的是市民生活图景,从以前遍布布店的街道到如今文艺青年品尝香浓咖啡的打卡点,深水埗让人们看到了新旧交融的可能性,也焕发出老区的勃勃生机。“深水埗是一个可以给人创意灵感之地,他是新与旧的交织,既有传统小店,新店也愿意在此开设,它老旧却充满故事。”刘智仁表示。

走走停停,刘智仁在深水埗流连,在大街小巷之间穿梭,他不仅用文字写下深水埗的人情味故事,更用照相机镜头拍下光影瞬间,“我会在书写故事的时候,体会深水埗的人情味,通过这种感受,我产生了另一种新的感觉。”他感叹深水埗犹如香港市民文化的“活化石”,从布艺市场的老字号到街头巷尾的“红白蓝”摊档,再到近年进驻的文创小店,深水埗见证了香港从工业时代到数码时代的变迁。

“我写这本书的初衷,很简单,我不想深水埗的故事被人们遗忘。”刘智仁认为,许多旧区的故事都被重建、改写,但深水埗却保留了它的“乱中有序”,“这是一种很特别的城市生命力。”他在书中写了不少深水埗的“地标”故事,例如黄金电脑市场、鸭寮街、后巷壁画、文青小店等,“不少感动都藏在这些细节之间。”

为了写这本书,刘智仁将自己深度“沉浸”在深水埗,近距离感受它的日与夜,“深水埗让我学会了欣赏‘不完美’的美学,这里的唐楼墙壁斑驳,却是摄影师的最爱。这里的街道拥挤,却孕育出灵活的生存智慧。”刘智仁说:“一座城市的伟大,不在于它的摩天大楼有多高,而在于它的街角有几多人情味。”