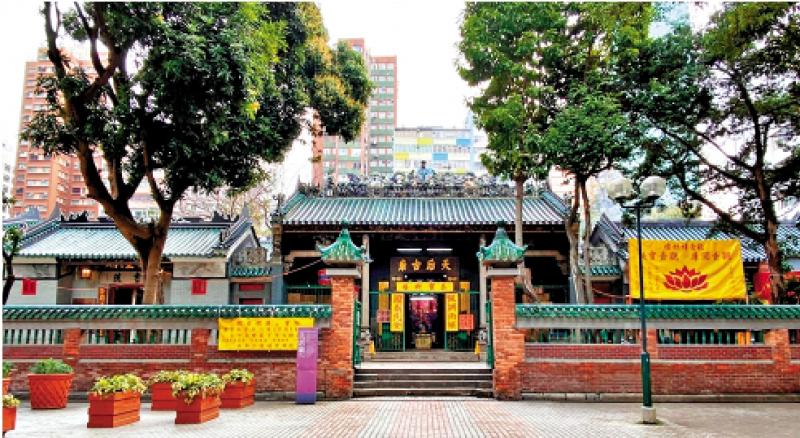

图:油麻地天后庙位于香港油麻地庙街近众坊街(俗称“榕树头”)。

近来髮小从彼岸回港,我们又一起去了油麻地天后庙前的榕树头。

那是我们童年嬉戏长大的地方。我们就在附近出生,在其隔壁的小学读书。小小的泥巴地广场中繁衍生长着十多棵古老大榕树,苍劲茂密,蓬勃葱茏,浓荫蔽日,是香港男女老少时常光顾的“圣地”。大家平素从古榕树旁经过,总会情不自禁看上两眼。它们就像几个龙钟老人,挂着一蓬蓬茂密的胡须,用恍若蟠龙的根、裂岩般的皮,无声记录了这座城市的历史与现在,见证着它的繁荣与发展。时光荏苒,光影交错,一片土地,一座庙宇,几株古树,亦是一座城。它们是传奇,是记忆,更是所有故事的开始。

从前,炎热夏日几乎没有地方可遮荫乘凉,南方大榕树下便成了民众聚集、游戏、消暑之地。但凡某地区有几棵大榕树,人们都会称之榕树头。所谓“榕易高大,广人多植作风水,墟落间榕树多者,地必兴”,广府文化和榕树紧密相连。香港榕树头早年位于油麻地天后庙前的一块空地,现处于众坊街休憩公园内。而油麻地天后庙是香港的法定古蹟,于一八七六年迁往现址,至今一百四十九年历史,意即这些榕树至少也近一百五十岁了。一棵棵榕树就像一顶顶撑开的绿绒巨伞,铺天席地。以前晨早树下两旁早早摆起早食“大牌档”,以及各类瓜果蔬菜小摊;入夜后会有江湖卖艺者在榕树头会集,占卜测字算命、粤曲歌曲演唱、说书讲古、人像剪影等,极具特色,有“平民夜总会”之称,是油麻地地标,也是香港文化的重要象征。

上世纪五六十年代,榕树头内常有五六个讲古档,讲古一次时长大约一炷香,较受欢迎的讲古佬,听众可达五六十人。“搬櫈仔、听古仔”是旧时老一辈的标准动作,坐櫈的听众必须付钱一两分,后面站着围听的就不一定,当然还有小童爬在树上。附近居民则傍着树,置几张竹椅,几张小几,茶碗和茶壶,棋盘和棋子,笑声和蝉声,小贩在叫卖,街坊在讲价,是回忆里的童年。白日里,树下总是有三三两两人閒话家常,抑或是打工人歇脚喝水。到了放学时间,小朋友们来到树下,追逐打闹,有时躲着捉迷藏,有时候玩手拉着手把树环抱起来的游戏。只是后来下课后来的人越来越少,大家才忽然意识到,原来我们已经长大了。

这会儿微风轻吹,榕树依旧,人面全非。幼时那些小伙伴,又在何方?那些站在树下吹水(唠嗑)、嬉耍的人们,可能很多就在这里度过了童年、少年、青年,甚至于老年时代,有人在此扎根,也有人搬迁或外出打拼奋斗,都总会找时间回到这片榕树头,走一走看一看摸一摸那参天的大榕树,仿佛这就是他们的“根”。纵然城市换了新颜,却带不走那些记忆。在时代变迁的浪潮里,很多东西会逐渐暗淡遗忘,可还有一些,即使不曾想起,却永远也不会忘记。

髮小说,他在国外每当想家,总喜欢仰望星空,期望透过星星与月亮带走他的思念。如今不知为何,一走至榕树下,就油然而生一股熟悉的心安感;再看到这榕树盘根错节、起伏不定,根与树没有根本的区别,倏然觉得这榕树的根反倒更能代表漂泊游子的生存状态,让人知道什么叫乡愁。

我淡然一笑,你看榕树的根为何总是长得长长、细细的,缠着、绕着?因为它不仅要吸收地下的水分,更要变成相思的纽带,就能系得很远、很紧。人只有随地扎根成长,枝繁叶茂,方可仰俯天地,再与故土进行沟通,才有心与心的联络、情与情的交融。不管是初来乍到的新人,或是扎根本地的土著,也会由于榕树柱根相连、柱枝相托、落地生根、枝叶扩展、独木成林而想念故乡的山、故乡的水、故乡的人,喜欢故土,留恋苍生。

望着前方的天后庙,我犹记得那时总有两只猫,整天懒洋洋地躺在竹椅下,任你人来人往,牠俩眼都不眨一下。卖菜婶婶知道我家昨天吃过腐乳通菜,问母亲今天要不要“好靓”的苋菜。又到了下午五点,我们一众小孩奔往公众四方街街口的士多店里,每人用五分钱买些花生,排排坐着看黑白电视。

没有堂皇的外表,没有舒适的座椅,却是小孩最爱蹓跶的梦幻乐园,与大人孜孜以求的心灵绿洲。我想这是因为人们对于榕树头怀有一种特殊的亲切。亲切,是一种人与人、物与事的紧密“联系”,由一件事物联想到另一件事物,由一个人联系着另一个人,既可以是看得见摸得着、显而易见的联系,也可以是看不见摸不着、不太明显的心灵感应。榕树头的人、物、事,彼此之间皆有联系,汇聚了许多故事,成为了社区人的集体记忆。儿时玩伴,虽然好久不见,但十多年后重逢,依旧亲切如初。

榕树头之所以至今仍令人念念不忘,便在于自然与城市生活的和谐共鸣,使得人们能够真诚相处、放心交往。然而在快节奏、高压力的现代社会,人与人之间的联系变得前所未有的流动性和脆弱性,社恐开始流行,虚拟空间成为生活放松的主要场景,社交生态发生了深刻变化。过往榕树头那充满着松散但自由、随意但舒适、淡泊但温厚的感觉,以及一种不怎么伟大却最让人缅怀不已,甚至是某些人终生追求的境地,就是一个很好的破解之道。放下手机,走进人群,建立社会联结,真实的亲切交往,才是人们对抗数字化间断化的生存救赎,从而彼此依存,生生不息。

曾经,我被媒体问及如何衡量自身工作是否成功。我答道,只有当市民快乐、生活和谐之时,才会感觉是成功。社会繁荣富足固然好,但悠然的平安、温馨的情怀,以及“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的境界,更是我一生的向往与追求。

一树一世界,大榕树,容人也容情。此刻眼前的大榕树或许早已不是当年的主干,但它依旧是那个老的灵魂!