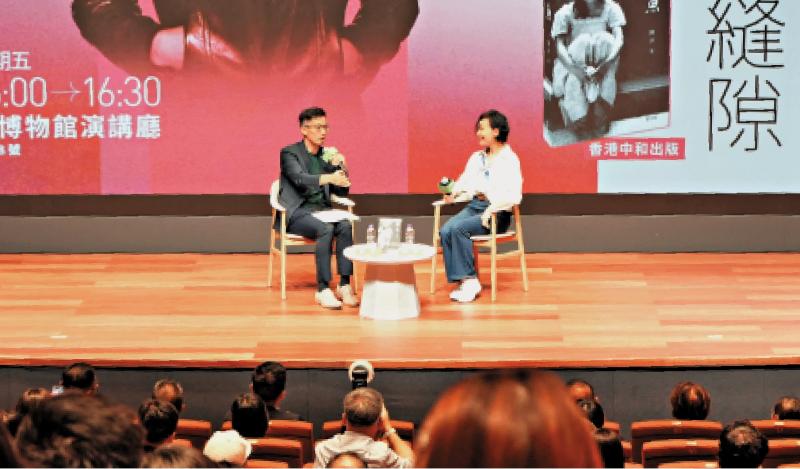

图:“陈冲:虚实的缝隙──谈《猫鱼》中的记忆与幻象建构”昨日在香港故宫馆举行。\大公报记者徐小惠摄

采访中,陈冲分享了一些对自己影响颇深的书籍和作家,从去到美国后认真“啃”下的《百年孤独》,到塞黑、契诃夫、杜拉斯、毛姆,在她看来,阅读是写作必经的过程。

《猫鱼》的创作,对陈冲而言,是重新拾起了写作的笔。她提到,自己在20岁出国之前就曾发表过短篇小说,叫《做女演员》,写的是自己的困惑。与其他的创作形式相比,陈冲认为写作更加自由,“它比电影更加自由,因为它是我内心的旅程。你的想像力能够把你带到哪里、你的记忆能把你带到哪里,你就去了哪里。也不用像电影一样需要100个人、200个人来帮你完成一个作品,自己只要坐在屋里书桌前,就可以开始写作。”她说,人前的工作总多多少少带有表演的性质,这种表演感会给人带来疲劳,“而写作本身,你完全是一个人,你的思想是最自由的。”而今次写作,起初她也并没有当做自传来写,“其实是某一种自由的思绪,它在今天、明天跟昨天当中自由地穿梭,我希望别人能够在这本书中得到阅读的愉悦。不仅仅说是知道一个明星她的生活、她第一次谈恋爱的时候是怎么样的。我希望他从文字当中体会到某一种诗意,某一种美。悲哀的同时,也能够有愉悦。”